#issue 80~83に対応しました。

「一時保存」機能が追加されました。操作ミスを後から“元に戻す”ことはできませんが、ミスしそうな操作の前に保存しておけば、戻すことができます。また、データを比較しながら作りこんでいくような時に、気軽に色々試せるでしょう。

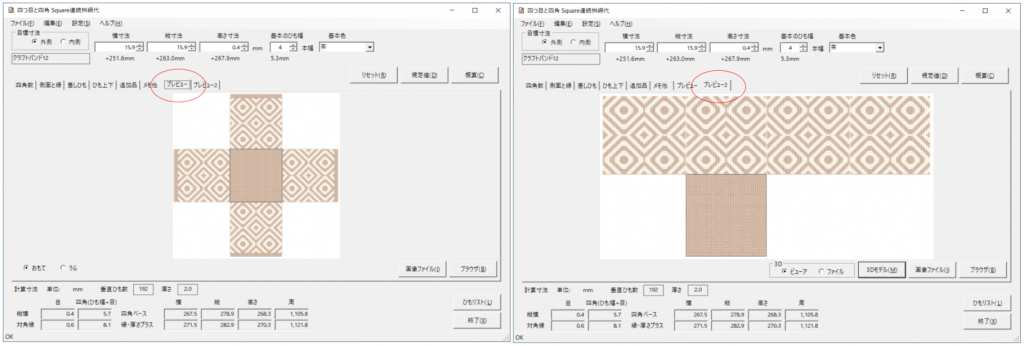

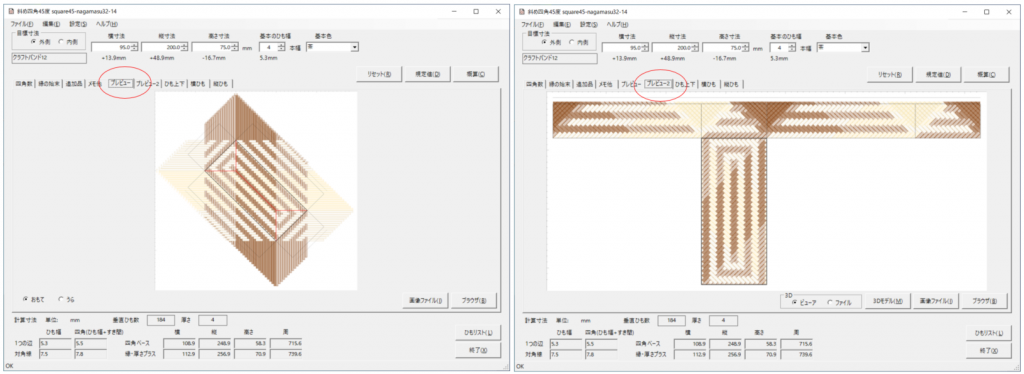

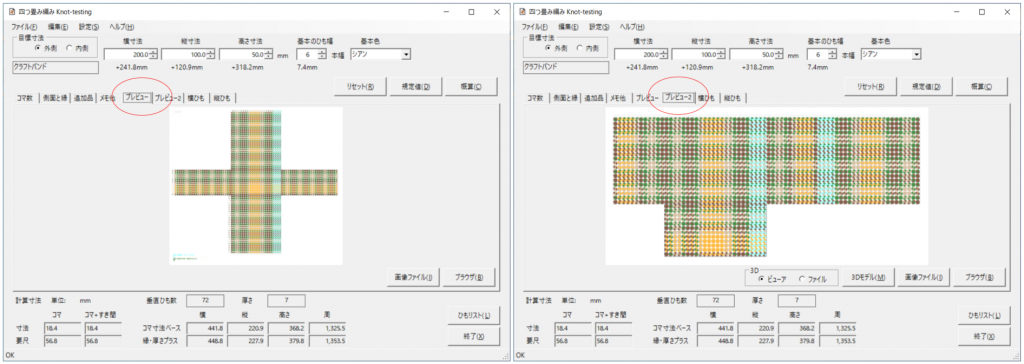

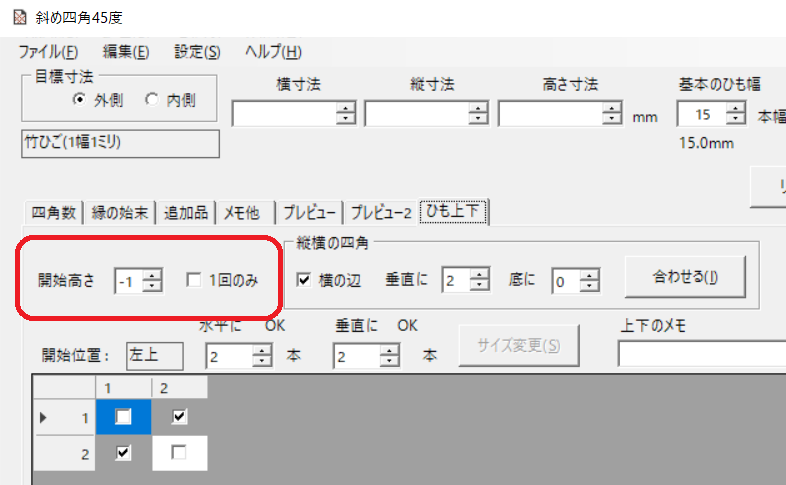

いずれのアプリも、メイン画面、概算ボタンの並びに[一時保存]のボタンが増えました。[編集]メニューからも呼び出すことができます。

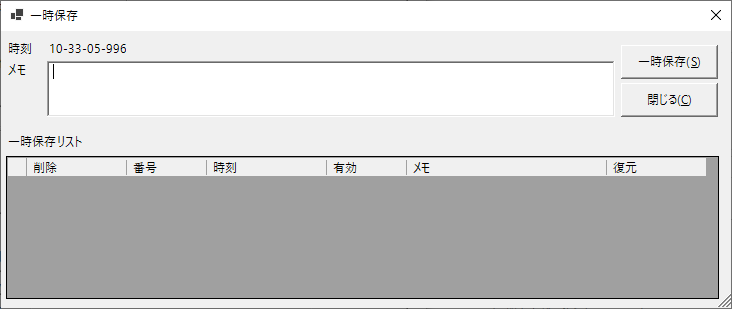

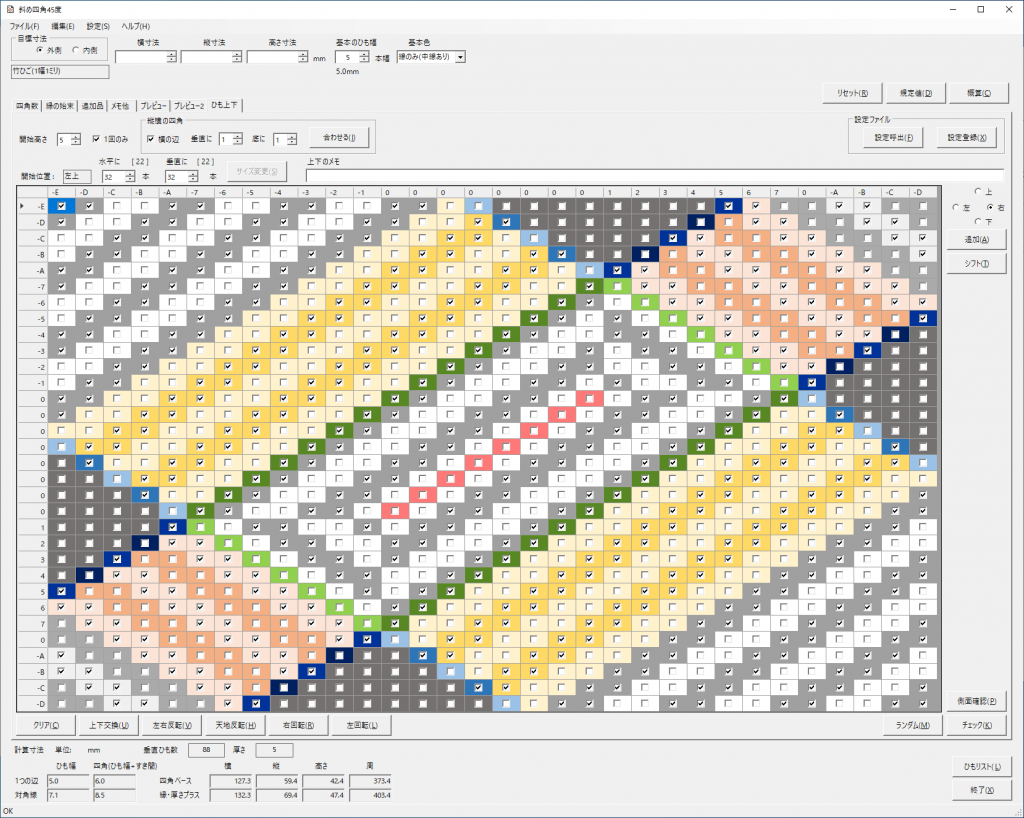

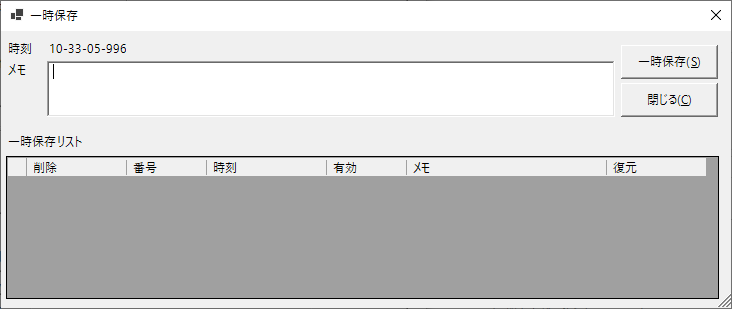

このボタンをクリックすると、こんな画面が表示されます。

ここから、現在のデータの状態を保存したり復元したりすることができます。

一時保存

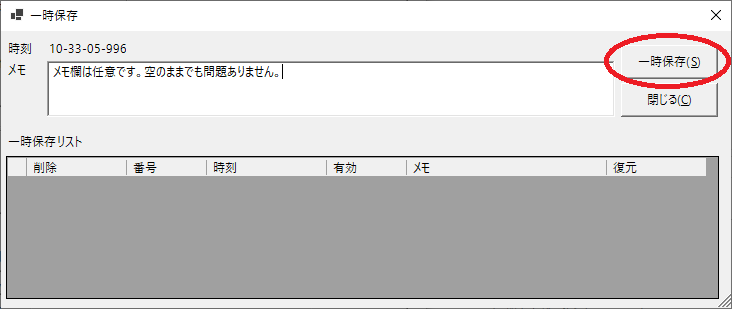

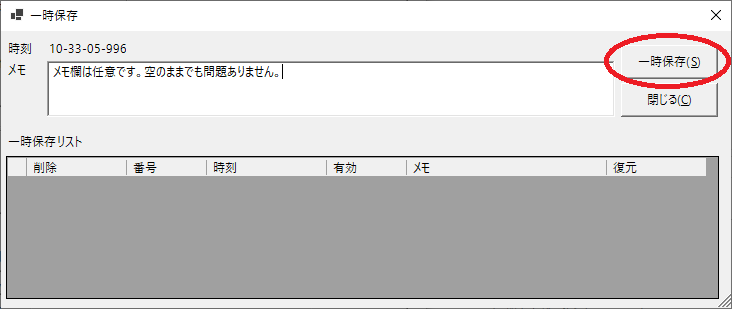

どんな状態のデータなのかをメモ欄に記述し、 [一時保存]のボタンをクリックすると、データが保存され、画面が閉じます。

メモ欄は空でも問題ありませんので、[一時保存]のボタンを2回クリックすれば、保存が完了する、ということです。

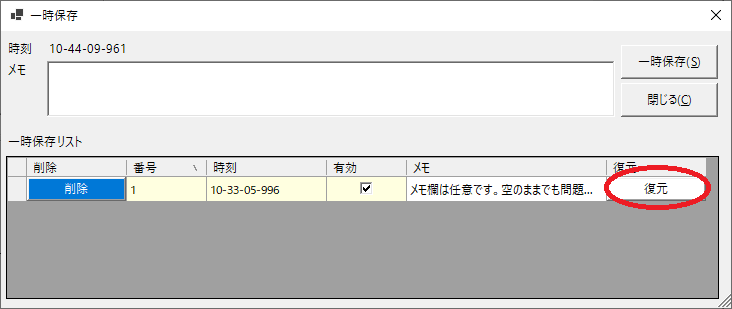

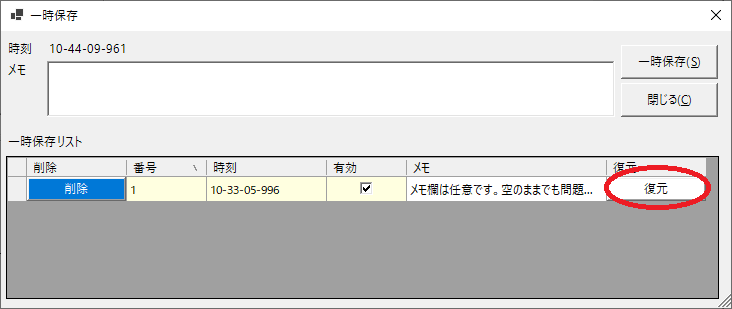

復元

この後、色や本数など、いろいろ編集したとしましょう。

その後でも、先に[一時保存]した時の状態に戻すことができます。

メイン画面の[一時保存]のボタンを、再度クリックしてください。

先に[一時保存]した時の状態が保持されているのがわかります。

該当行の[復元]ボタンをクリックすると、その時の状態に戻ります。[一時保存]→[復元]の2回クリックで戻せる、ということです。

なお、復元すると、その間に行った編集は失われることになります。現状を残しておきたければ、[一時保存]してから[復元]してください。

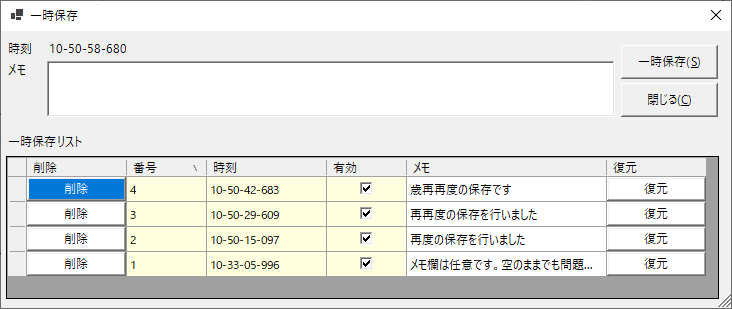

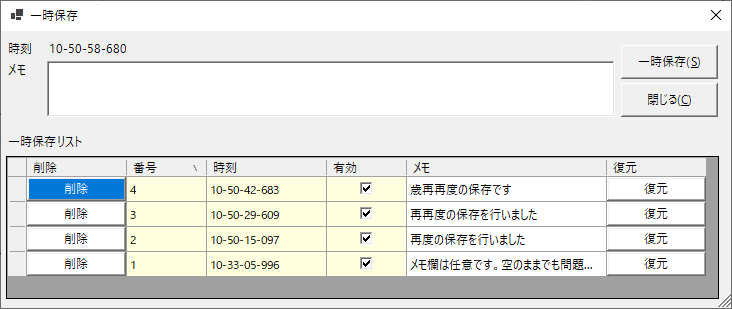

一時保存の管理

[一時保存]は何度でも行うことができます。例えば、4回[一時保存]するとこんな感じ。一時保存のリストが、新しい順に表示されます。

一時保存リストから不要な保存を削除したり、メモを編集することができます。

従来から、ブラウザのタブに画像を残すことができましたが、この機能を使えば、その画像に対応するデータも残すことができます。

なお、この機能ですが、編集途中の一時的な状態を保持するためのもので、別のファイルを開いたり、アプリを閉じた時点で保存も消えます。永続的に残しておきたいデータは、「名前をつけて保存」してください。また、保存対象は現作品データだけで、設定は対象外です。

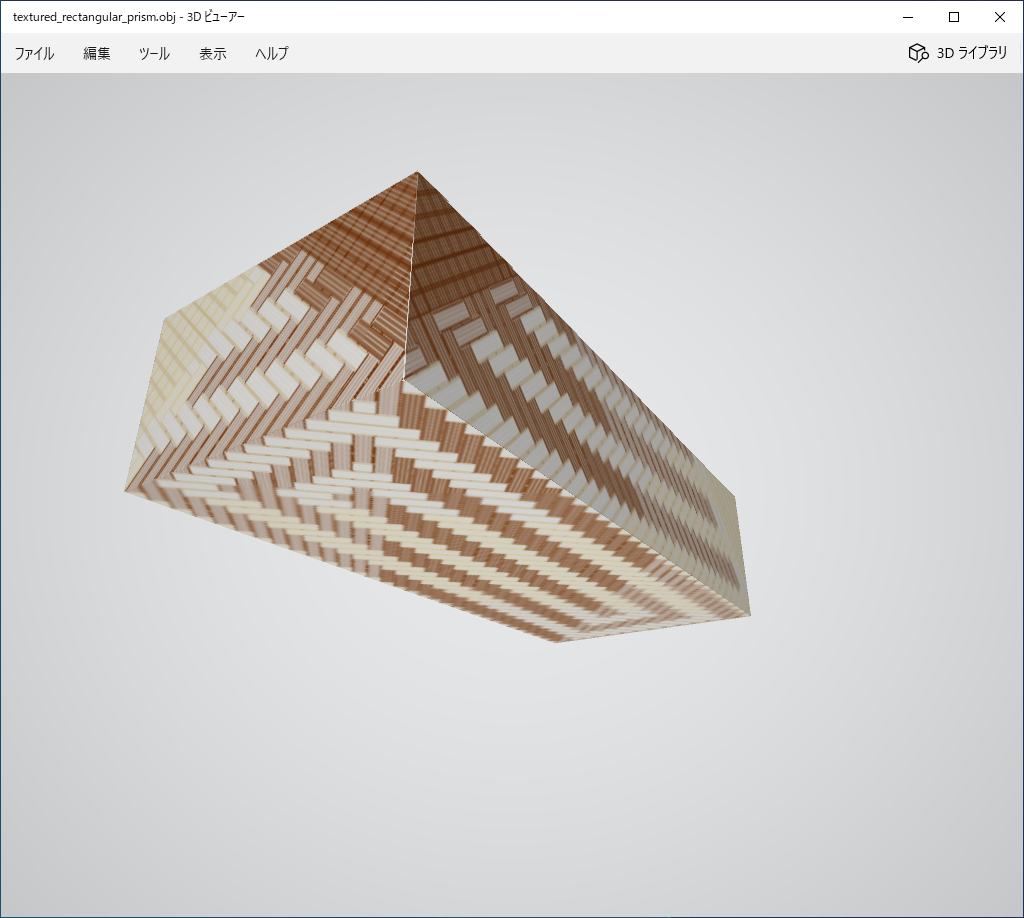

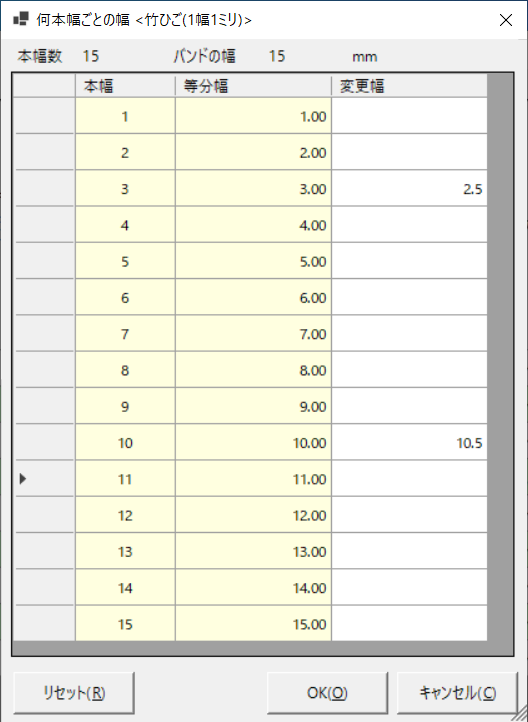

設定ファイルには、バンドの種類に「汎用(1幅1ミリ)」を追加しました。最近のメッシュワークで使用していたものです。