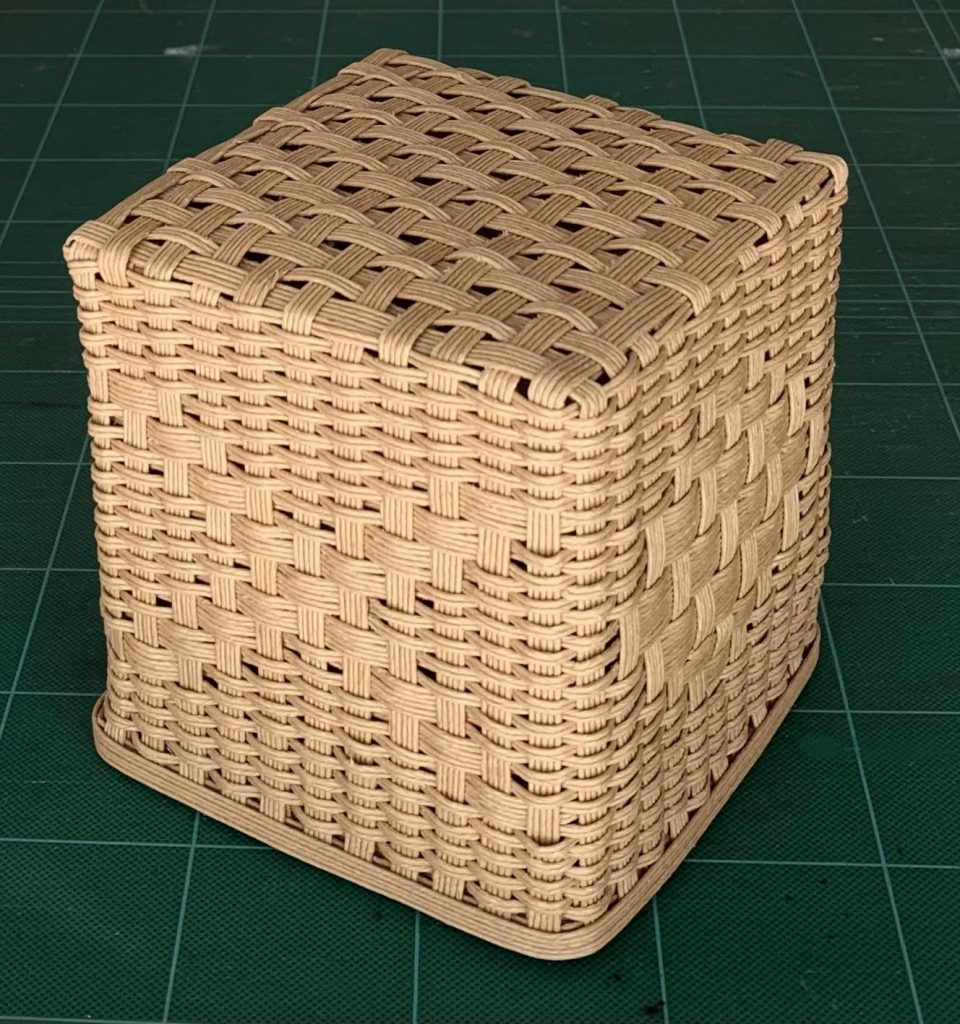

Ver1.8.13 で、個別の加算長が設定できるようになったので、ふた付きケースに応用してみました。こんなです。

ハガキが余裕で入るくらいのサイズ。コーヒーフィルターがちょうど入ります。留め具はありませんが、ぴったり閉まります。

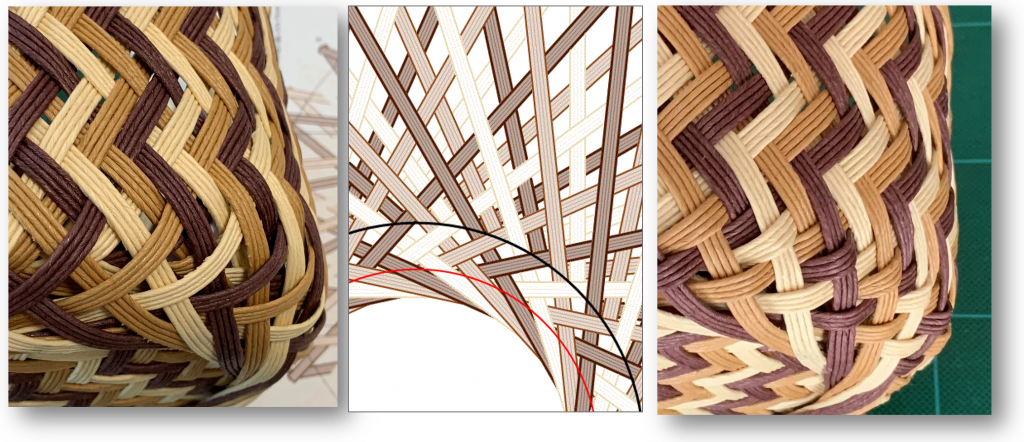

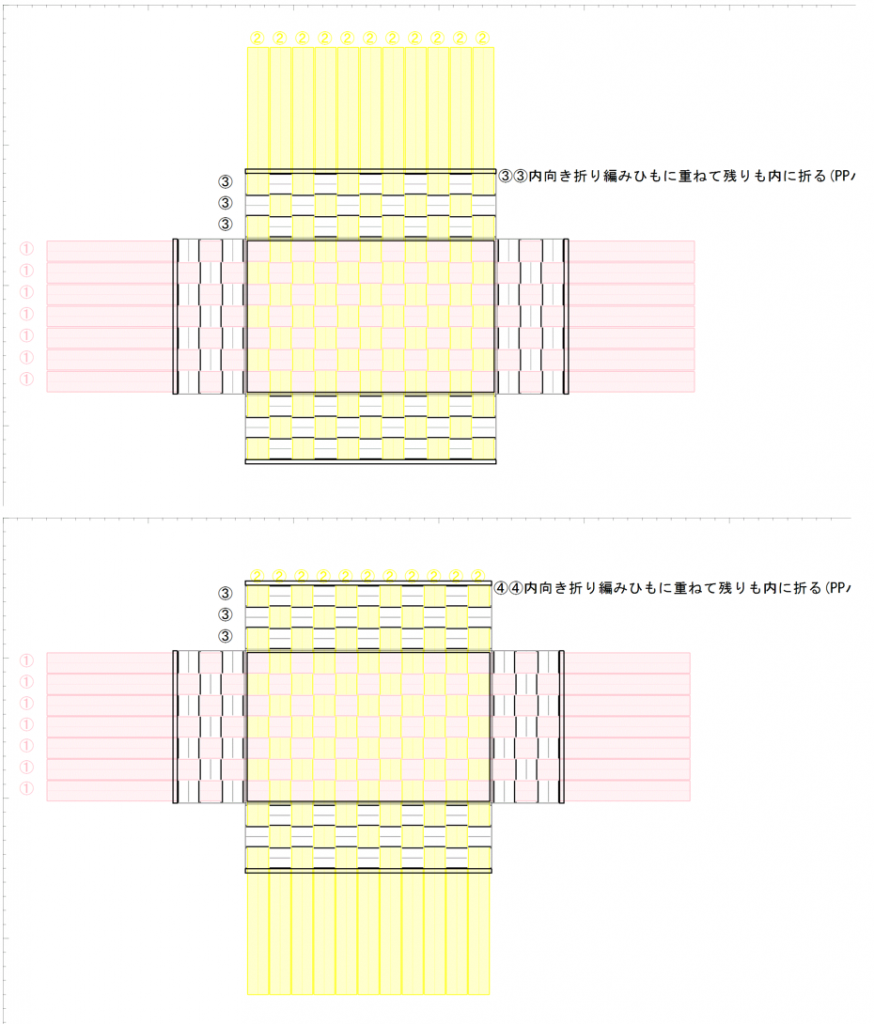

Ver.Upでこんなデータがデザインできるようになった…わけではなく、本体とふた、それぞれ個別のデータです。二つのデータを組み合わせて、本体とふたの縦ひもとなる黄色のバンドを、足し合わせた長さで作りました。連結部分は、両方のデータに描かれていますが、実際にはひとつです。

本体のすき間を0.2ミリ・ふたのすき間を0.5ミリにして、箱としては3ミリほどの差になります。コの字型に、連結部分と分離したので、重ねられるようになりました。

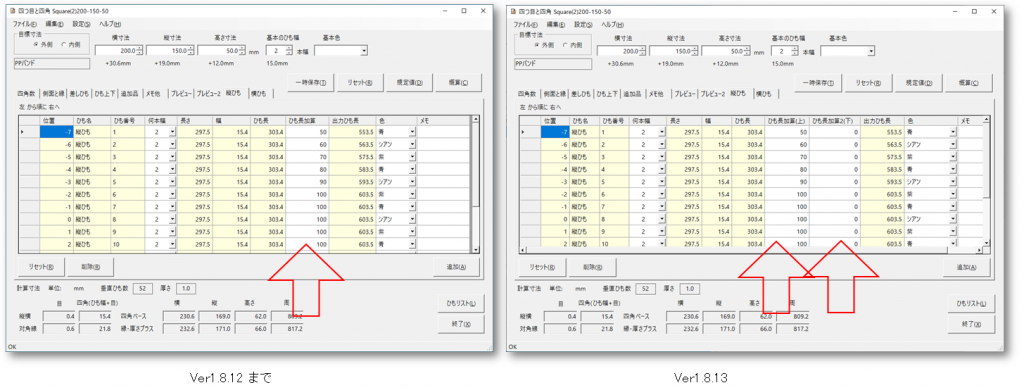

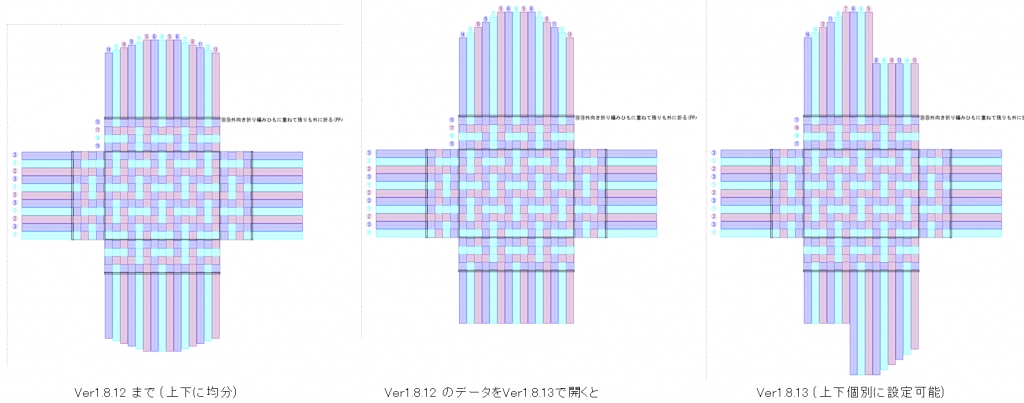

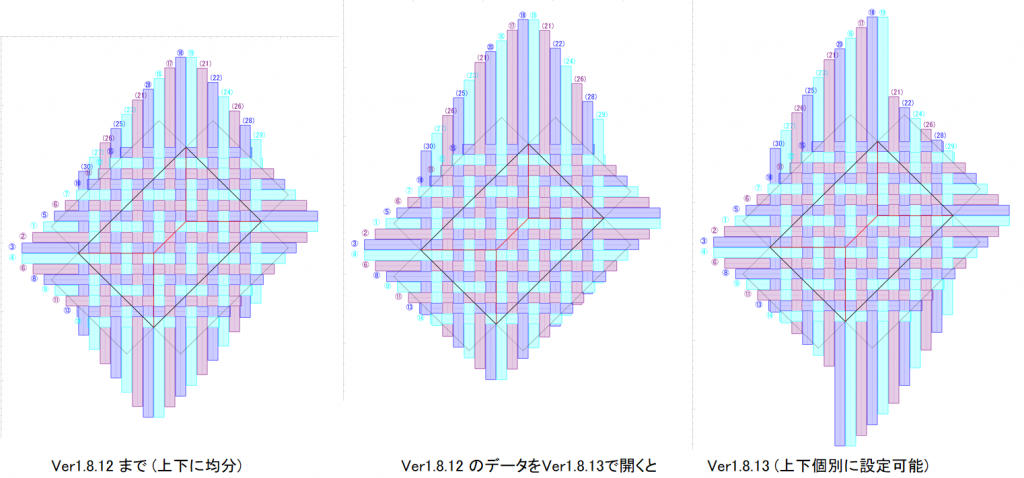

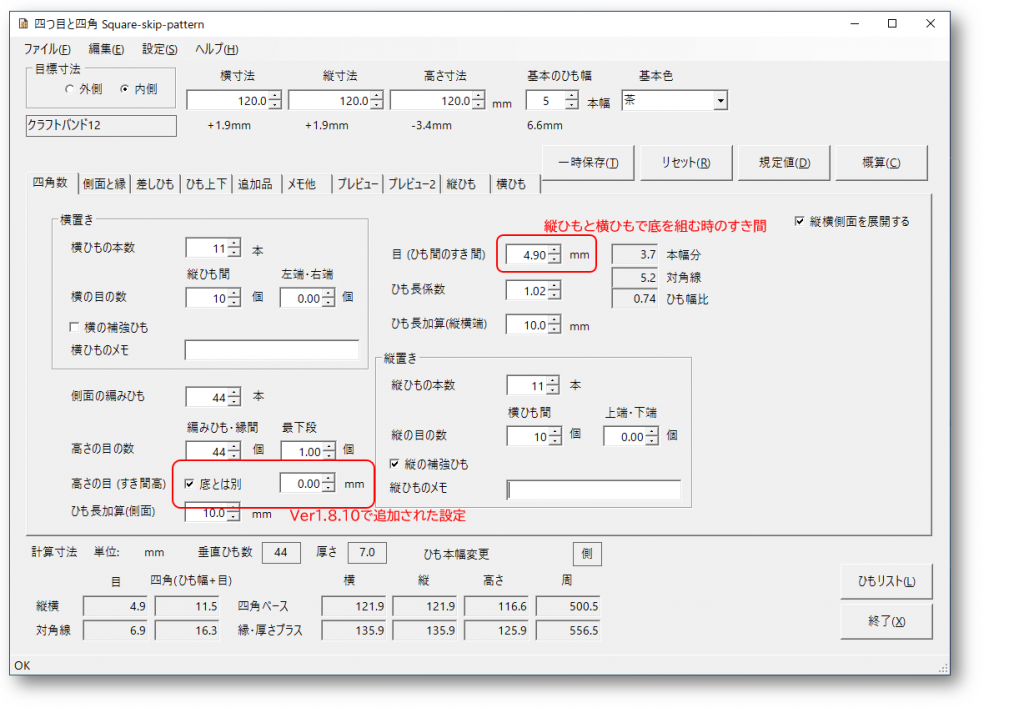

CraftBandSquareのデータです。