| 名称 | 文庫 網代 編み A |

| 名称(読み) | ぶんこ あじろ あみ A |

| 模様タイプ | 中心部と4象限 |

| 単位 | 4象限部分は 6 × 6 [3つ飛び] |

| バンド幅 | |

| 色 | |

| 飛び数 | 1,3,5 |

| 対称性 | 水平線,垂直線,半回転 |

| 備考 |

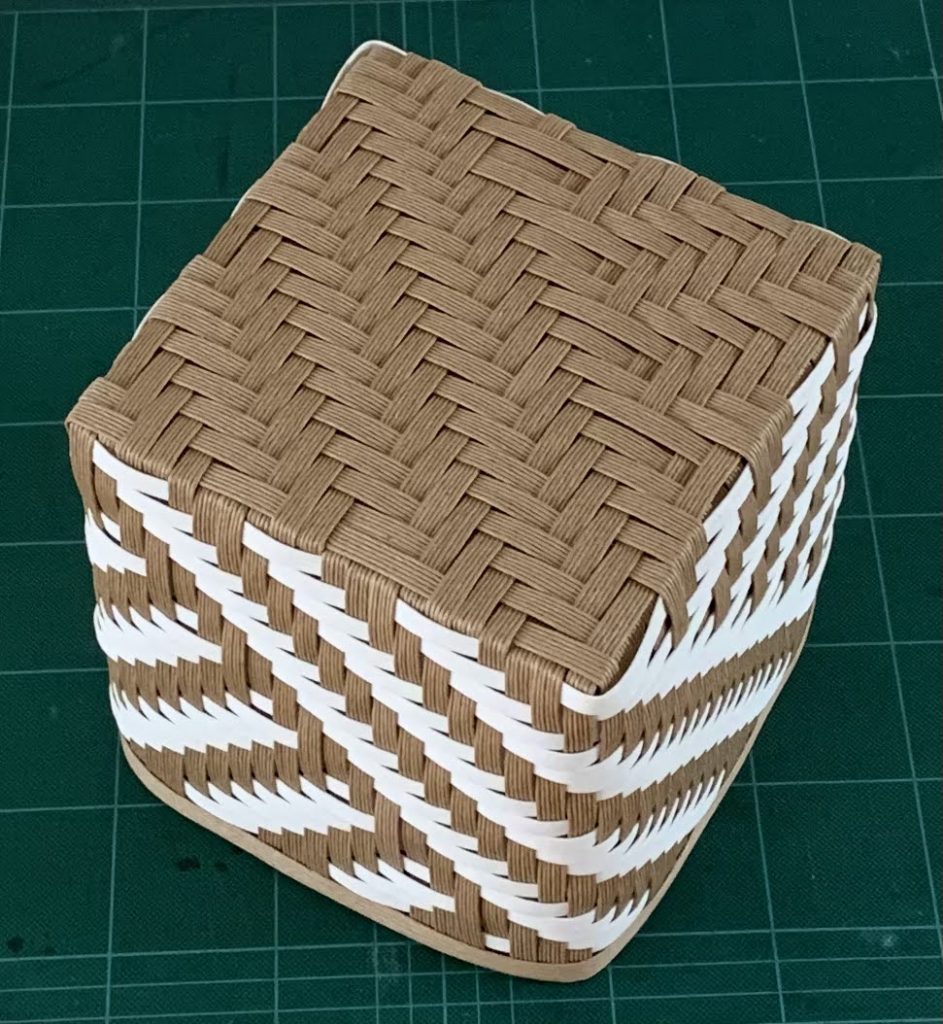

引き続きの網代編み模様です。文献

『かご編みの技法大全』佐々木麗子、誠文堂新光社、2018電子書籍版 v1.0

72ページ「13 文庫網代編みA」を作ってみました。

ますあじろ編みがベースですが、中央部分が4点だけ連続ますあじろになっています。

文庫網代編みBのトレイより、バンド1本(4本幅で3本)ぶん、小さくしました。

「文庫」ですから、書類を入れる箱、ですよね。AとB、合わせて文庫、というわけです。

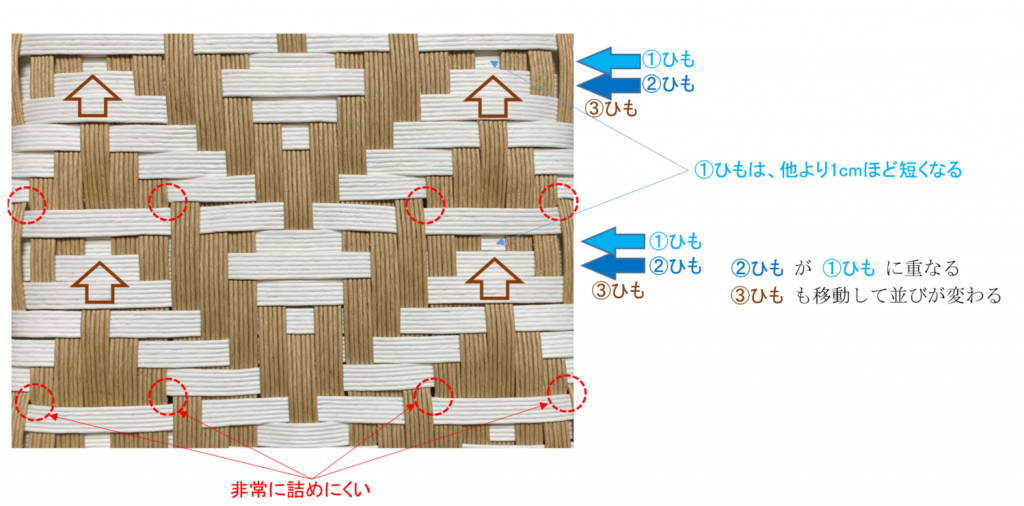

データです。同じく、内側から見た編み図で作っています。