| 名称 | 四方 網代 編み 違い桝目 網代 編み |

| 名称(読み) | しほう あじろ あみ ちがいますめ あじろ あみ |

| 模様タイプ | 中心からの4象限 |

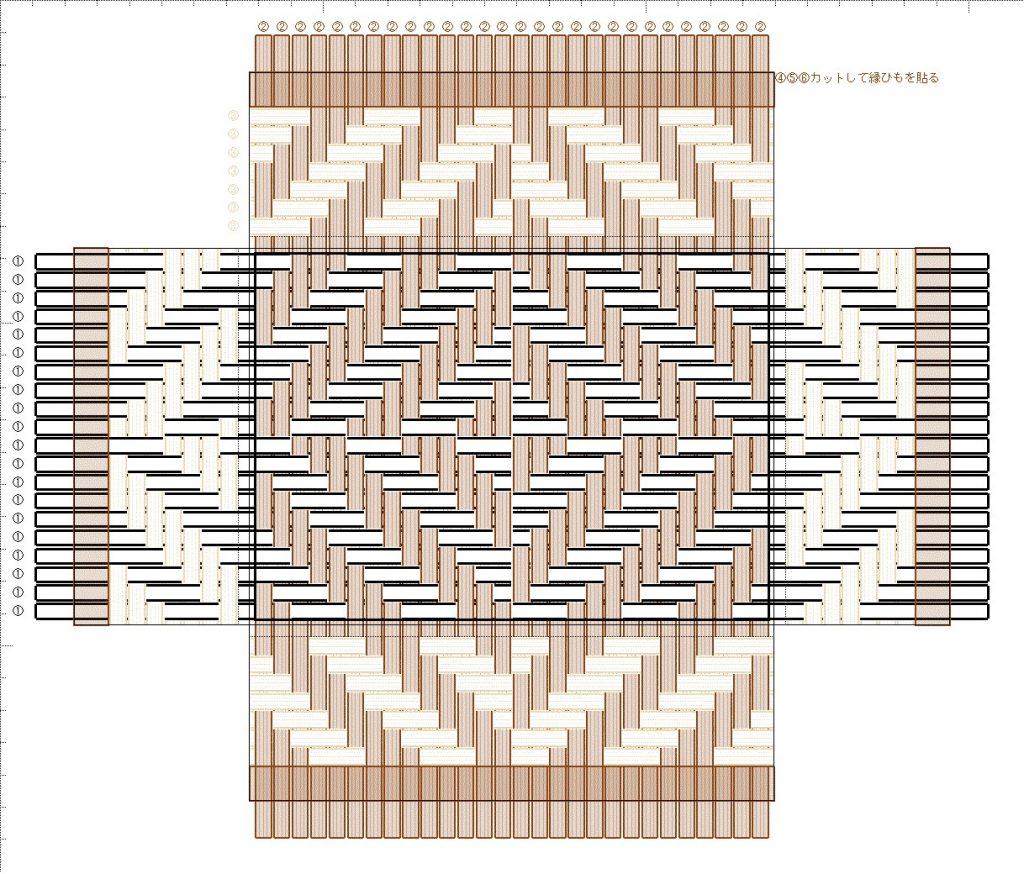

| 単位 | 各象限 6 × 6 [3つ飛び] |

| バンド幅 | |

| 色 | |

| 飛び数 | 1,2,3 |

| 対称性 | 1/4回転 |

| 備考 |

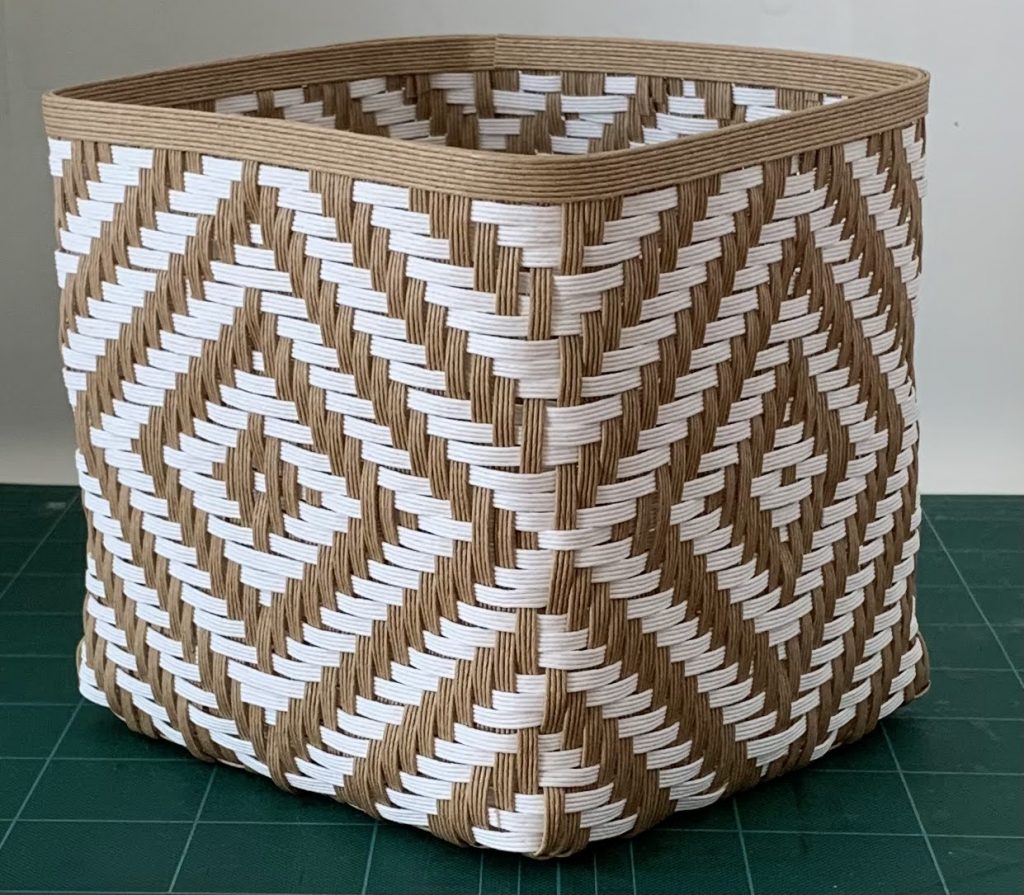

竹細工の文献

『図説 竹工入門~竹製品の見方から製作へ~』佐藤庄五郎、共立出版、1993

から、次に作ってみたのは、55ページ、図3・19 中心の編み方のちがいによるますあじろの変化(四方あじろ) です。

もうひとつの文献『かご編みの技法大全』92ページには「24 配色違い桝目網代編み」として載っています。

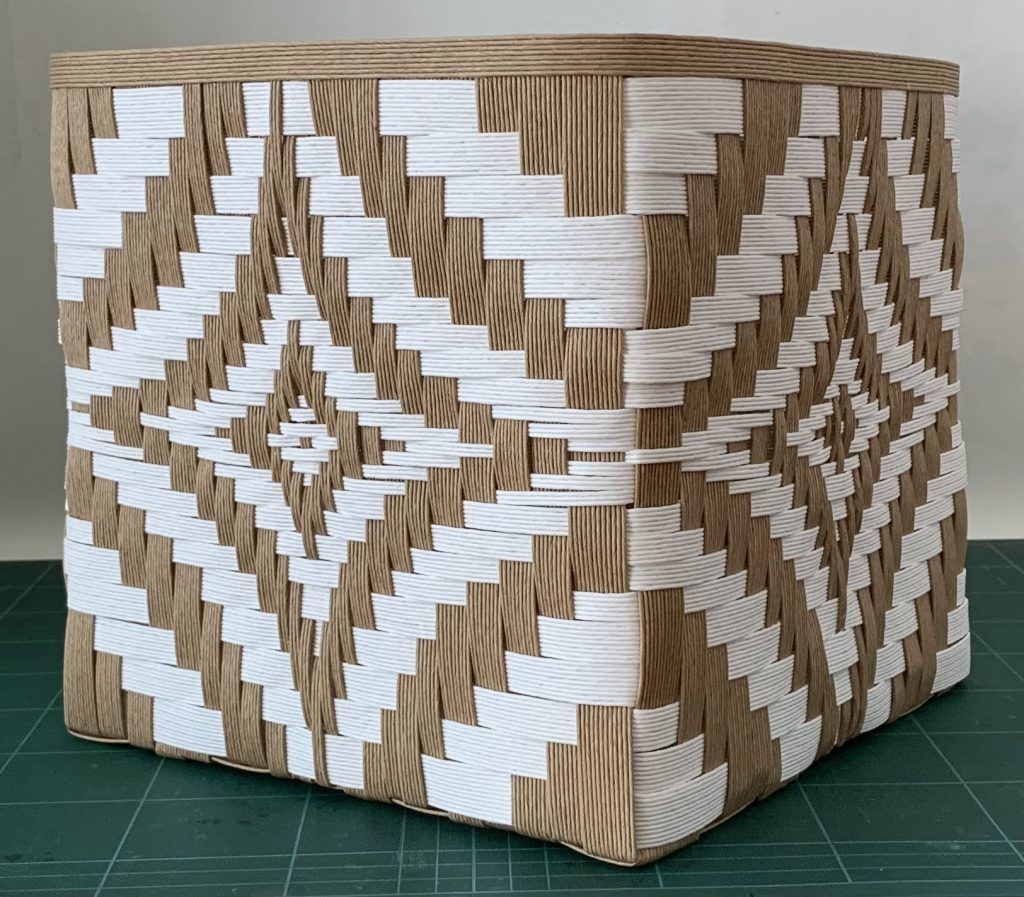

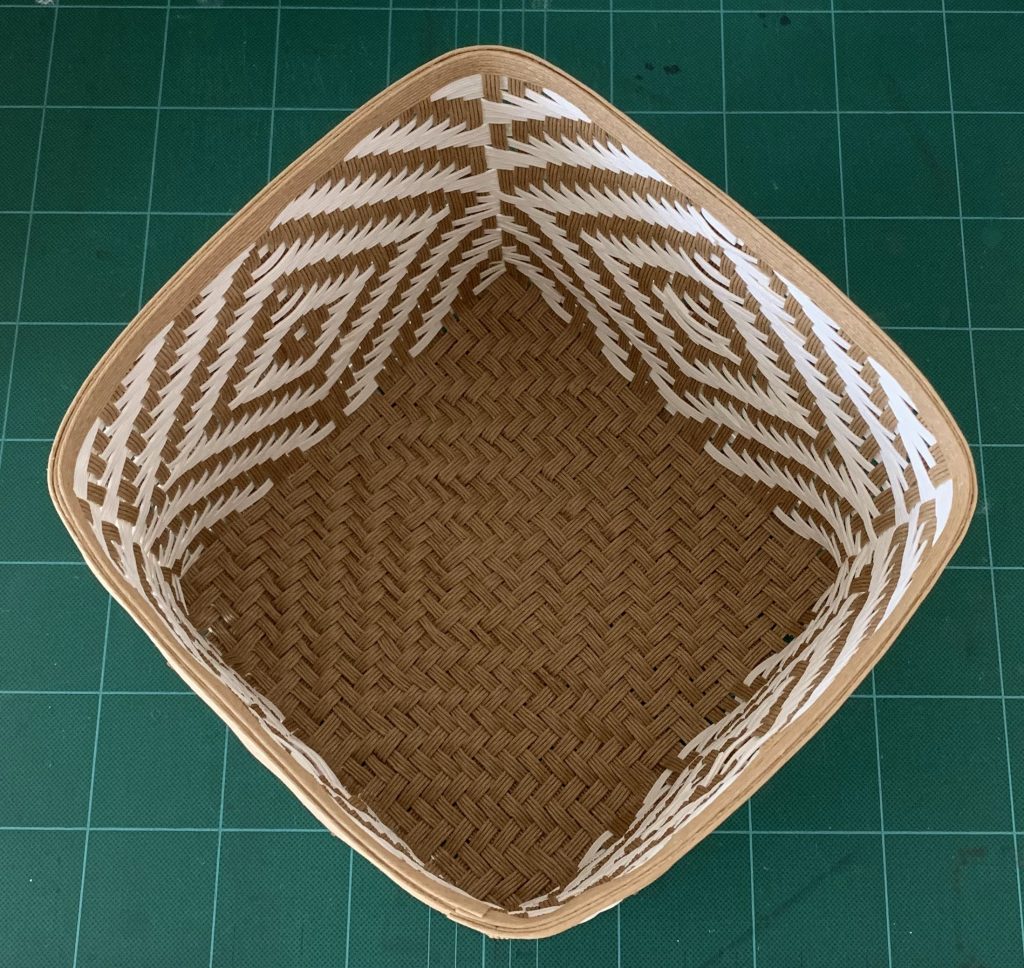

底はこんなです。

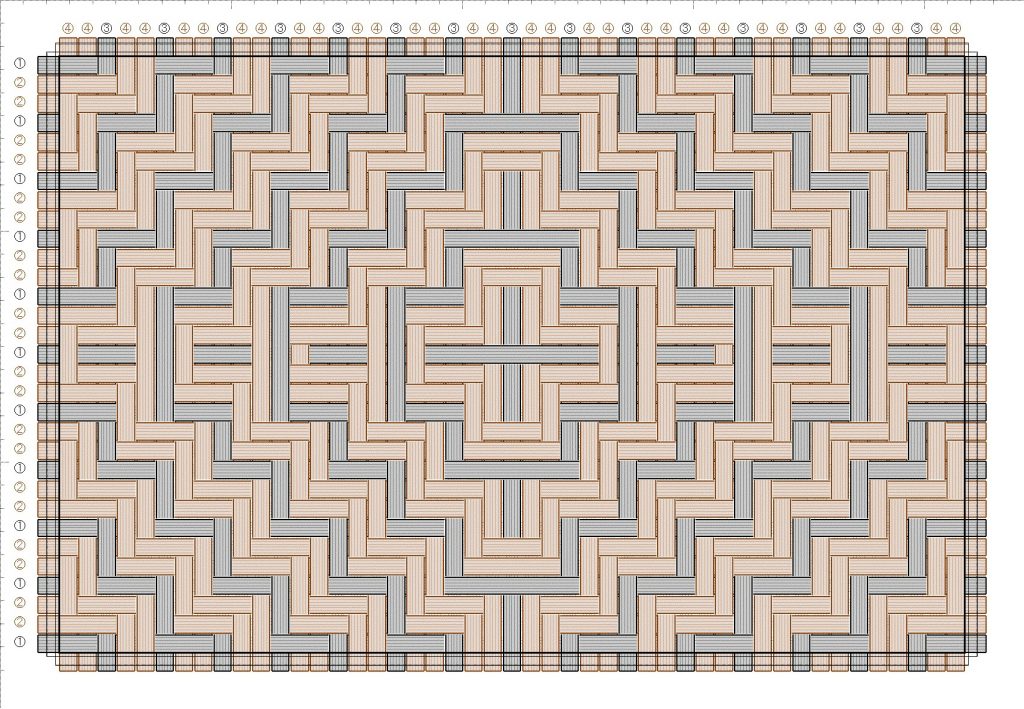

データは、先のトレイと同様、模様が側面につながるように作ってみました。

CraftBandSquare で開くと[ひも上下]のパターンが見られますが、側面についてはサイズに合わせていますので、再利用には調整が必要です。底のパターンを拡張して使ってください。

ところで、このパターン、かつて作ったパターンによく似ています。「斜め網代編みの底の組み方」を検討した時の正方形パターンです。上下十字に切り替え線があり、上と下・左と右が上下逆対称というところが。

四方あじろについては、同書には、

ますあじろと異なり、底編みから胴への編み上げが容易なので,花かごなどの底編みに応用される

と書かれています。これって、斜め網代編みの立ち上げのこと、ですよね。「四方あじろ」の応用に「長ますあじろ」があるとも書かれていますが、正方形を長方形にするということでしょう。ということは、斜め網代編みの底の組み方は、四方あじろだったってことなのでしょうか!!

データです。