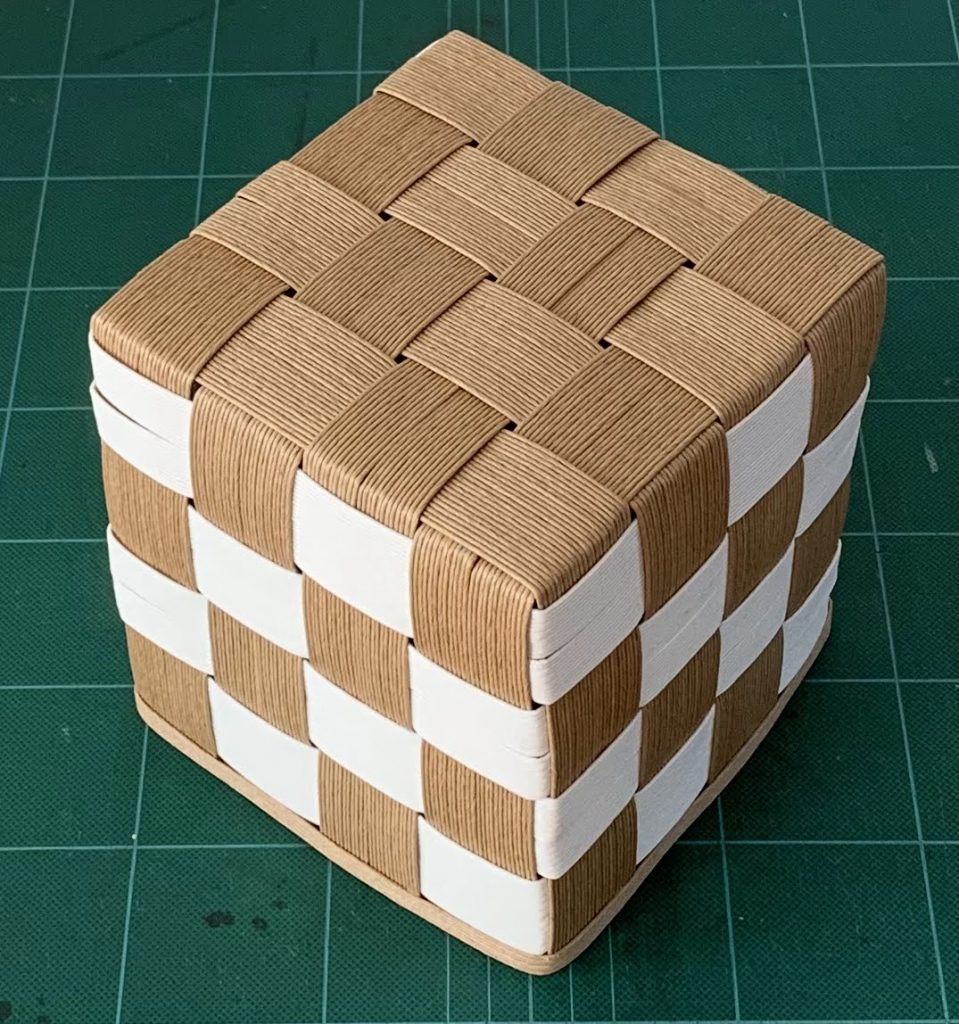

| 名称 | 変形桝 網代 編み 2 |

| 名称(読み) | へんけいます あじろ あみ 2 |

| 模様タイプ | 単位の繰り返し |

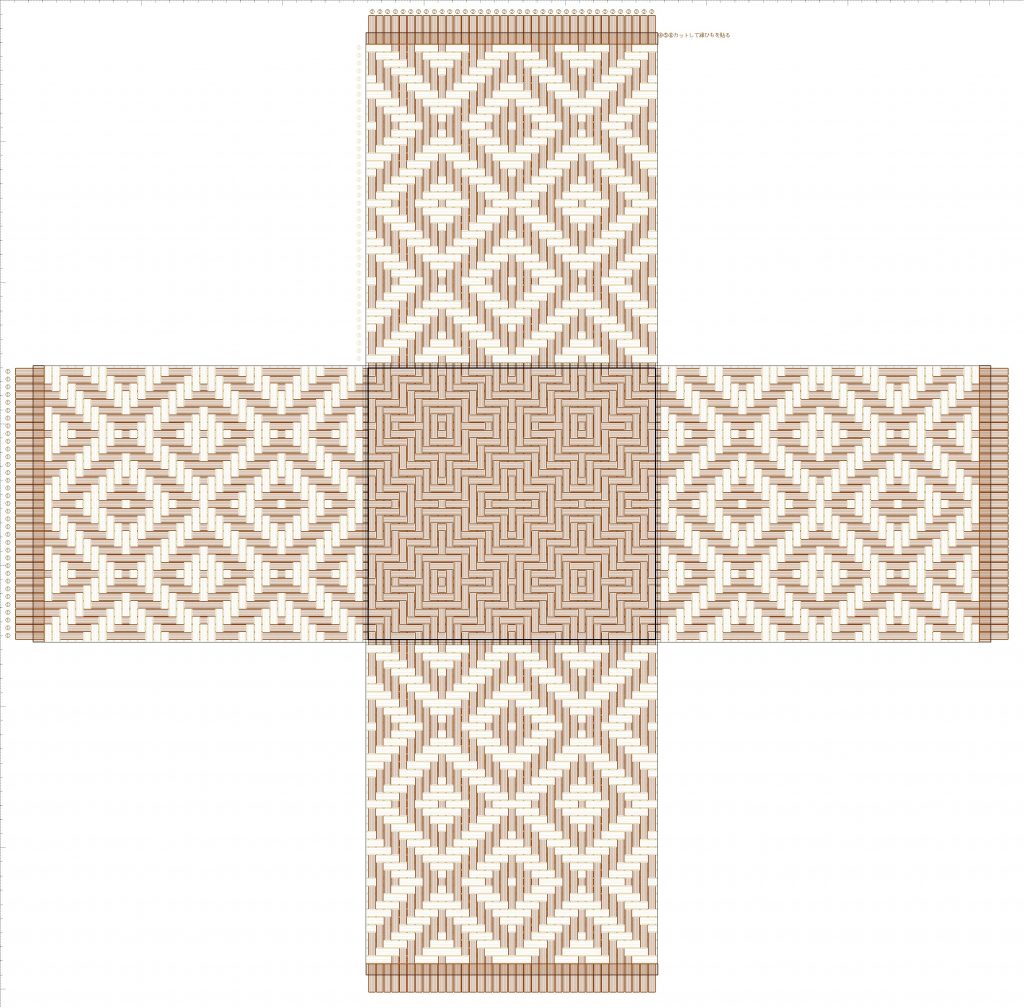

| 単位 | 18 × 20 |

| バンド幅 | |

| 色 | |

| 飛び数 | 1,3,5 |

| 対称性 | 水平線,垂直線,半回転 |

| 備考 |

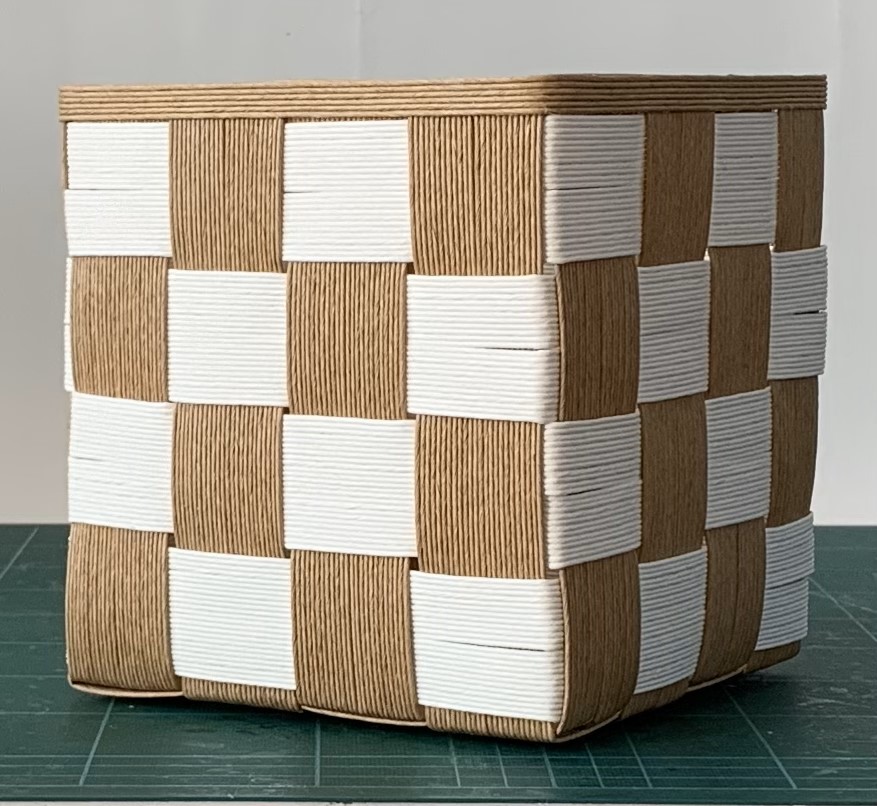

佐倉竹芸保存会の「色々な網代編み」からです。

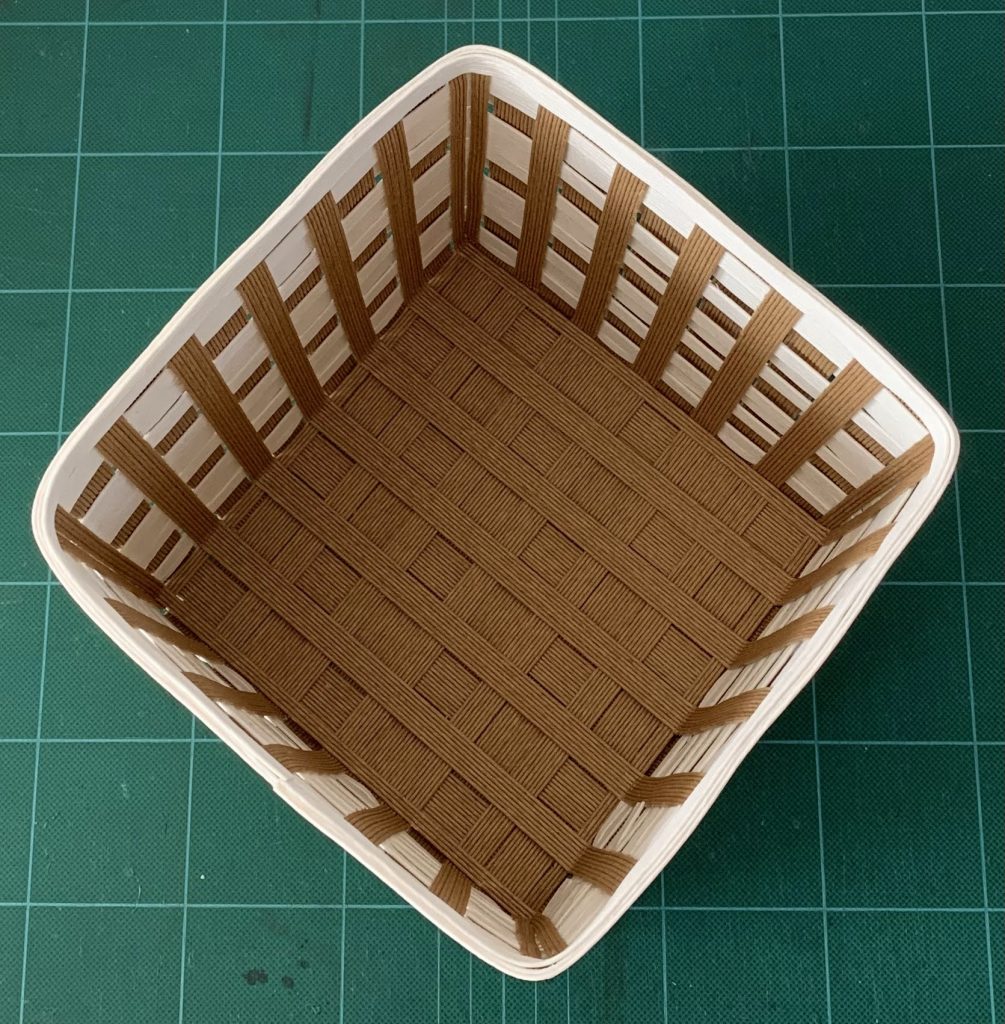

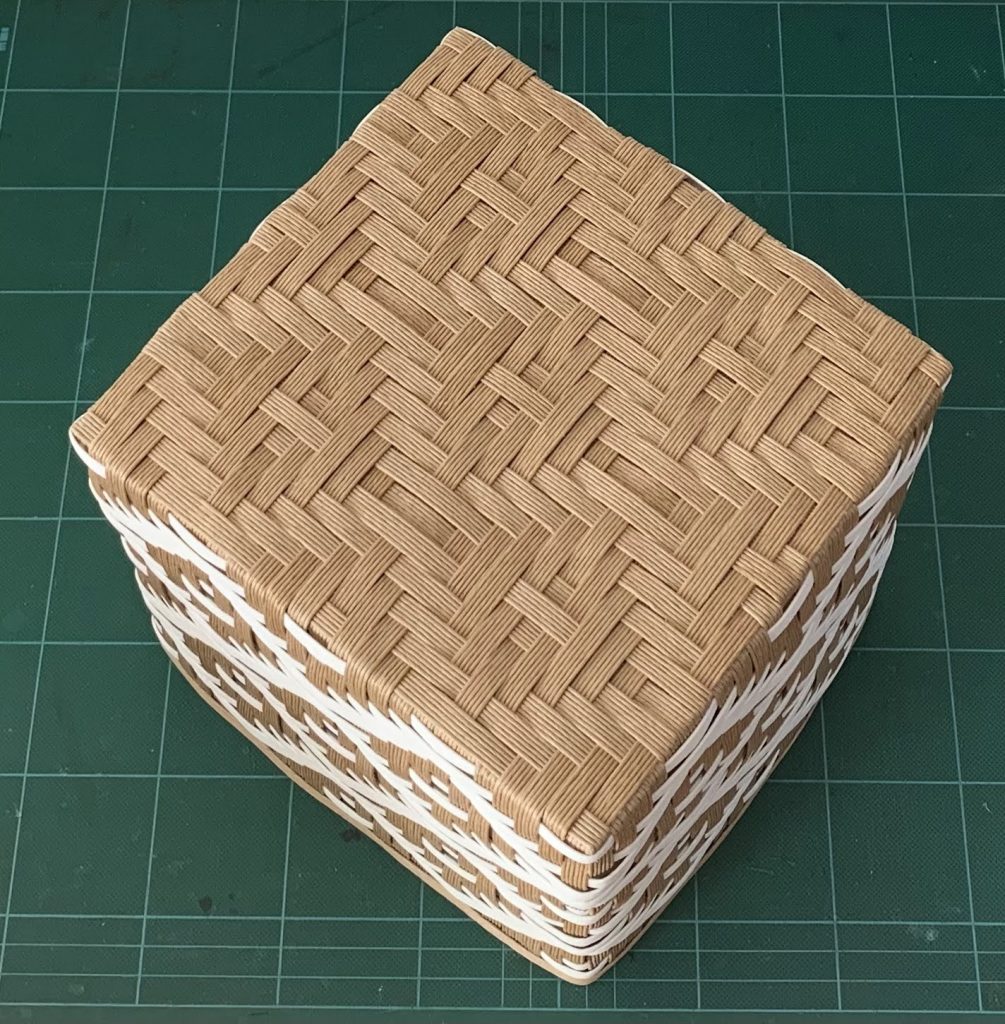

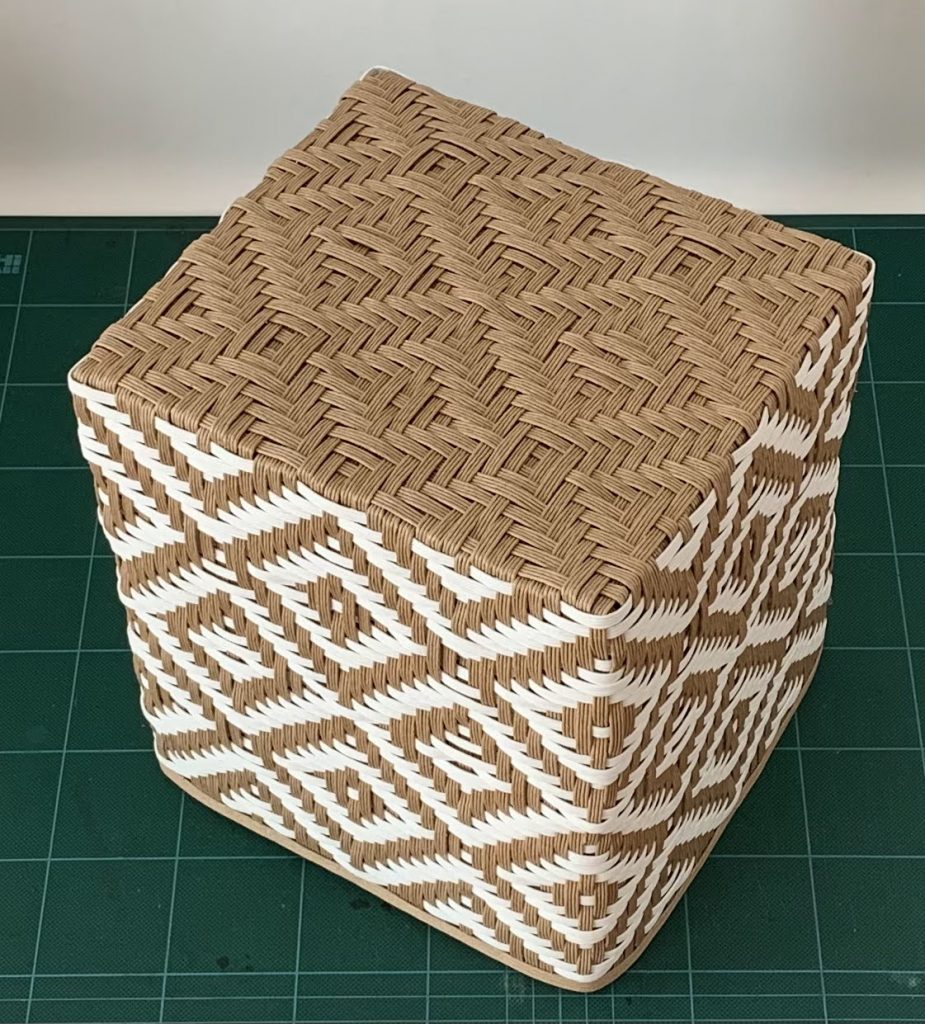

2行目の「変形 桝 網代 2」をボックスに作ってみました。

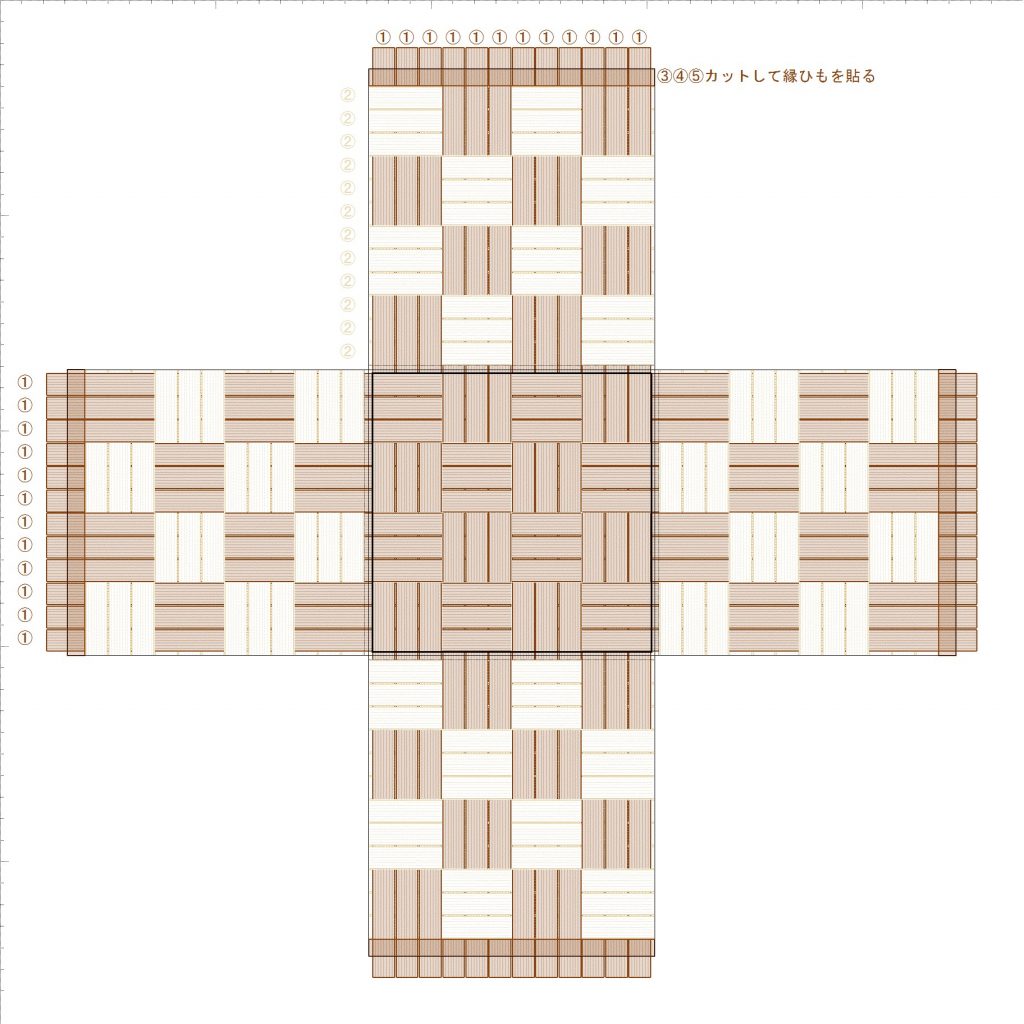

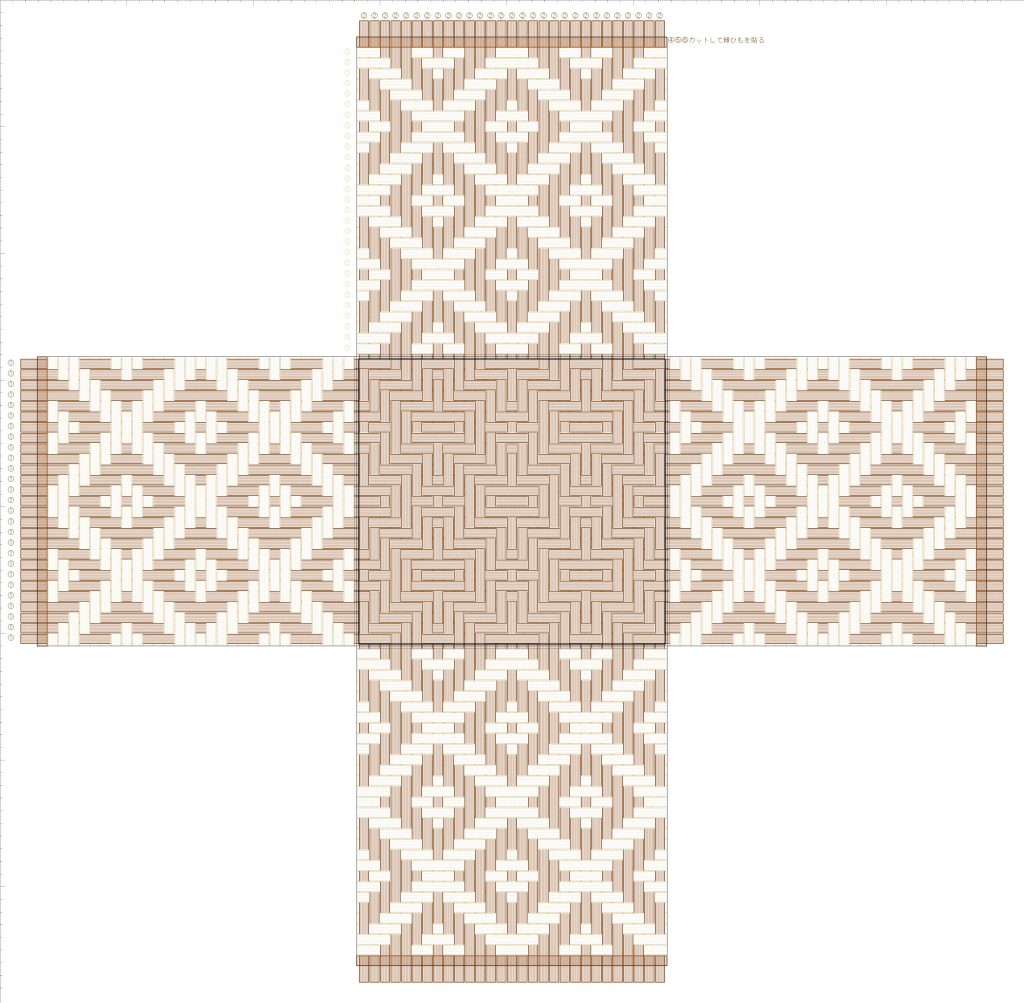

単位は18×20ですが、2種類の桝が並んで見えるよう各側面2単位ベース、対称にするため横ひもをマイナス1、縦ひもと編みひもをプラス1としました。単位が大きいため4本幅をベースにしました。

底も同じ模様です。

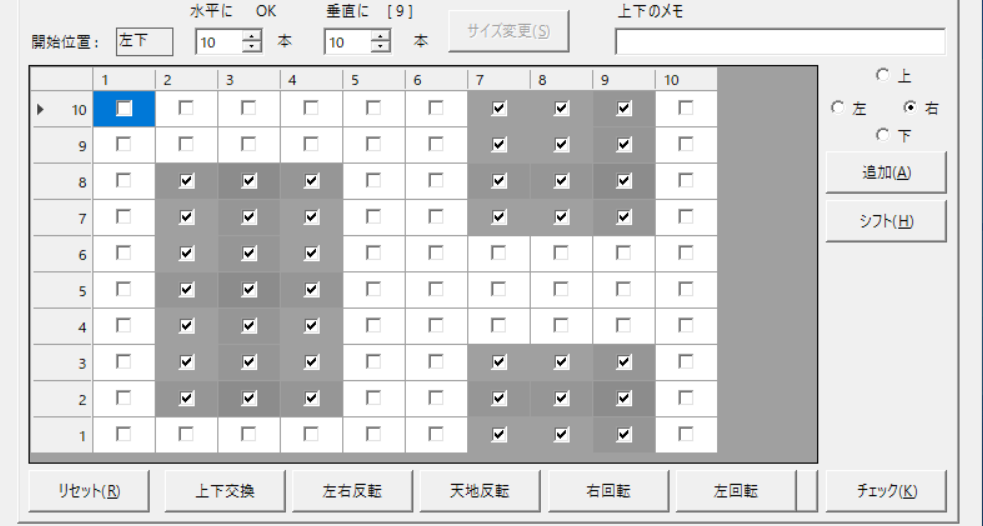

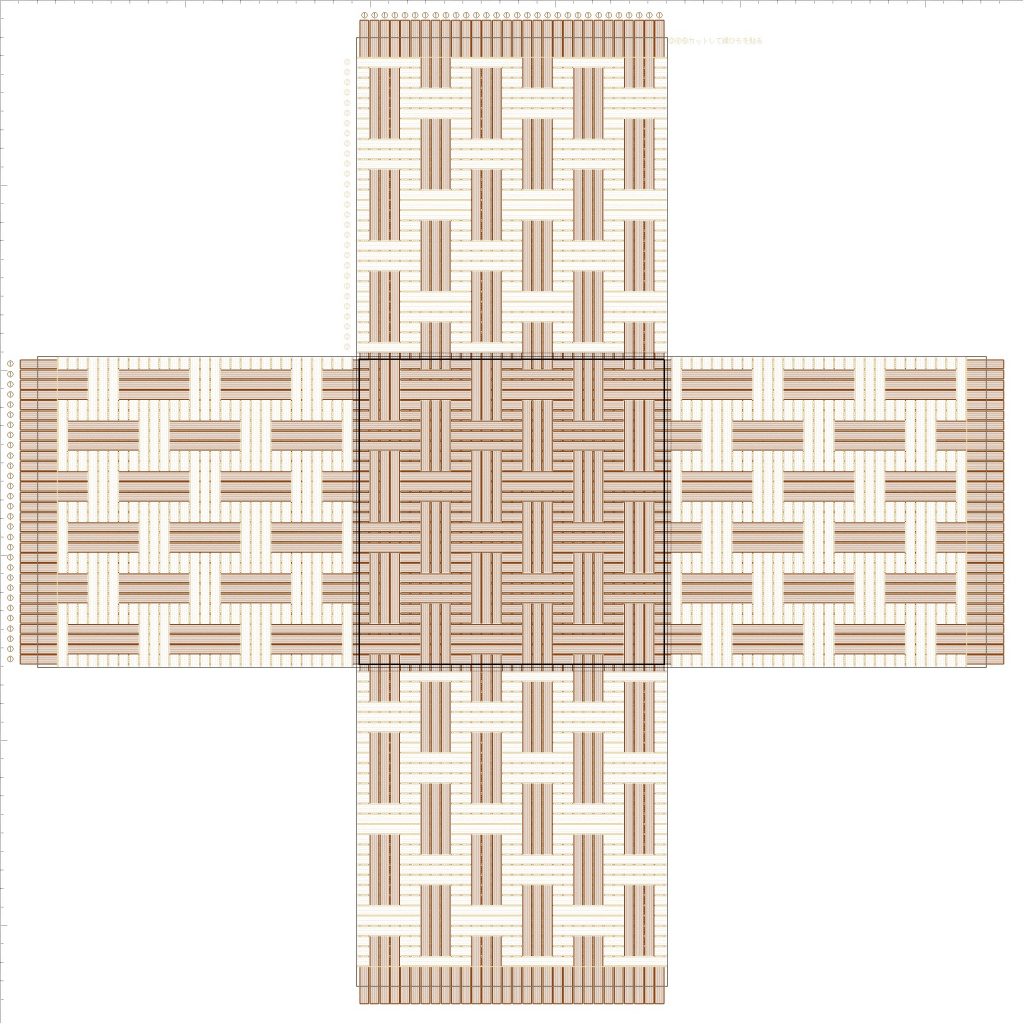

編み図です。

データです。CraftBandSquare で開くと、底と側面、それぞれ模様の1単位が入っています。