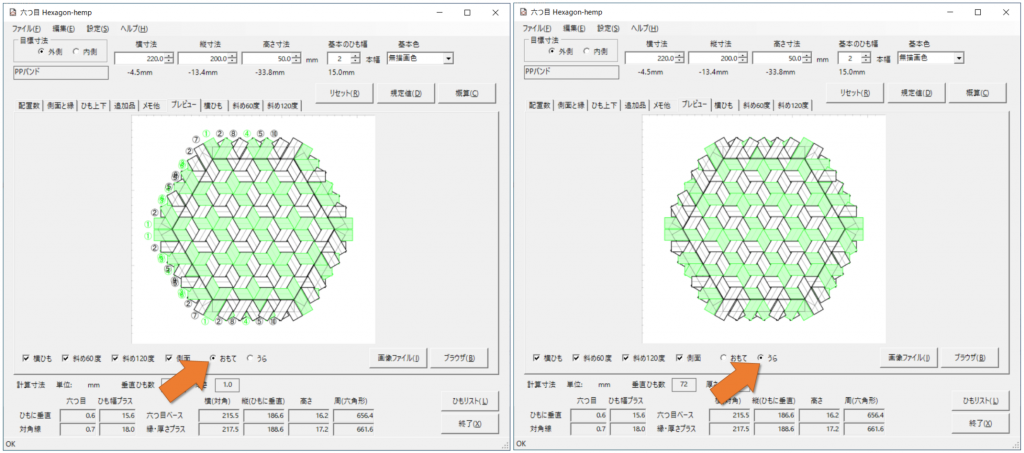

issue#60対応、リスト出力記号の空に対応しました。また、CraftBandHexagon についても、おもて/うら表示に対応しました。

例えば先の麻の葉崩しの浅かごですが、表と裏で模様の位置が変わります。作る前に確認できますし、裏側の編み図で編めば、立ち上げ時にひっくり返さずに済みます。

ダウンロードはこちら。

issue#60対応、リスト出力記号の空に対応しました。また、CraftBandHexagon についても、おもて/うら表示に対応しました。

例えば先の麻の葉崩しの浅かごですが、表と裏で模様の位置が変わります。作る前に確認できますし、裏側の編み図で編めば、立ち上げ時にひっくり返さずに済みます。

ダウンロードはこちら。

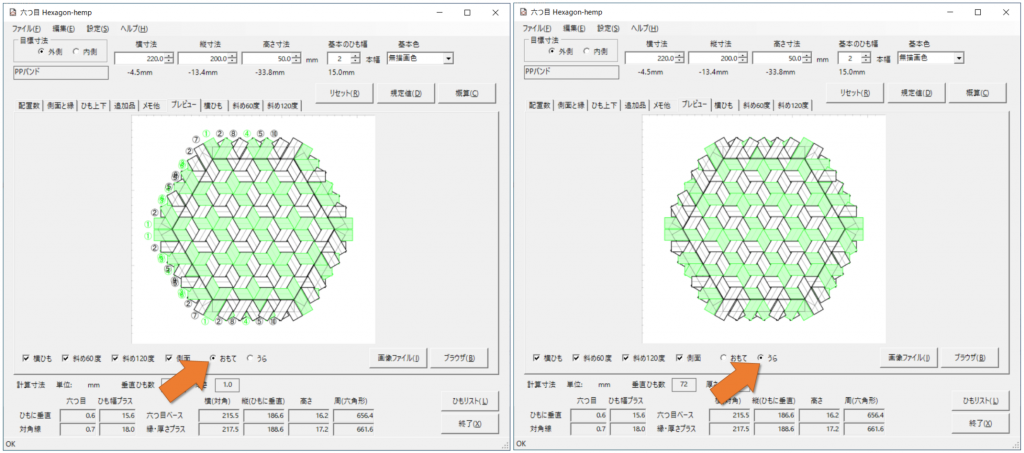

CraftBandHexagonの設定と、それが画像やサイズにどう反映されるかについてです。

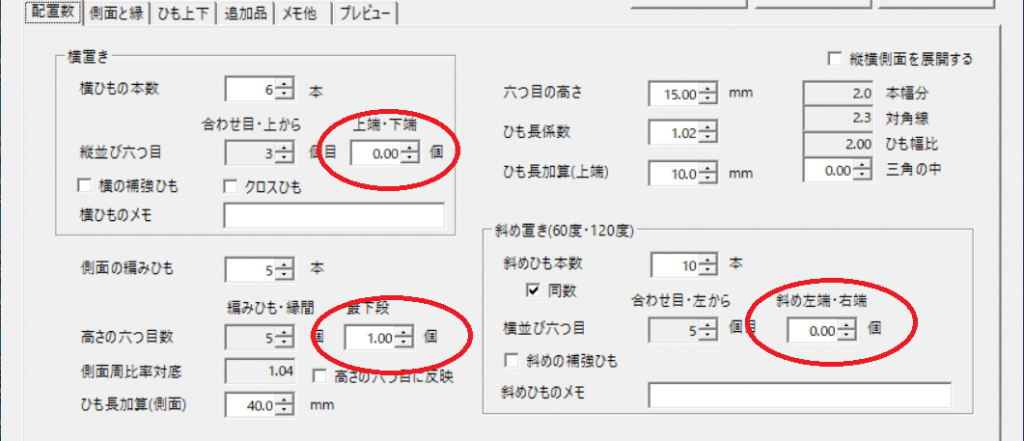

まず、各方向の本数について。目で合わせますので「ひも中心合わせ」はオフのままにしておいてください。

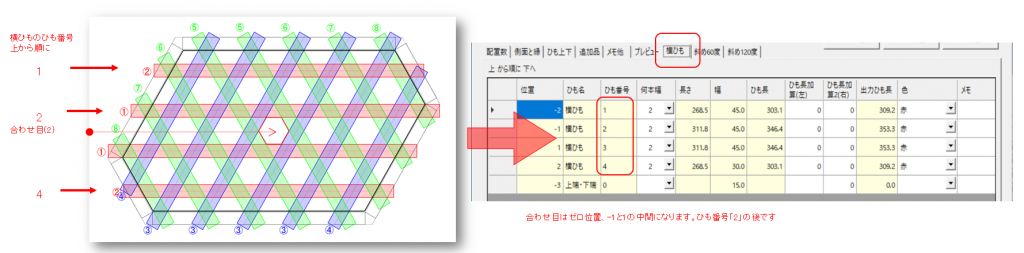

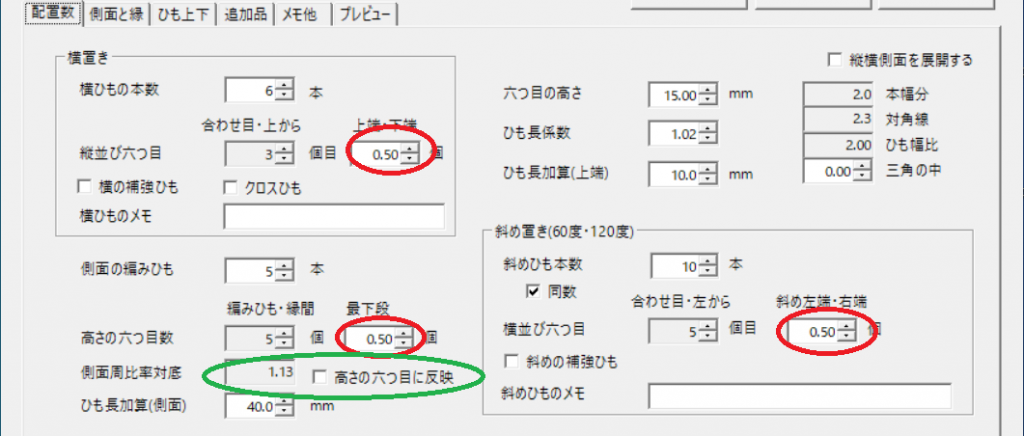

下図、赤枠部分が横ひもの本数の設定です。

斜めひもについては「同数」のチェックがオンの時は、青枠部分に設定した本数が、斜め60度・斜め120度の両方に適用されます。

「同数」のチェックをオフにすると、緑枠部分が表示され、斜め60度・斜め120度が個別に設定できるようになります。

3方向のひもを組み合わせると、ひもの間にすき間(六つ目)が作られます。3方向それぞれ、何個目の六つ目位置で合わせるかを設定するのが「合わせ目」です。ここには、1~ひもの数マイナス1の値、いずれかをセットします。例えば、ひもが4本なら、間に作られる目は3個ですから、1~3の値が選べるわけです。

「合わせ目」位置の六つ目(1箇所)は、プレビュー図には赤の六角形で表示されます。

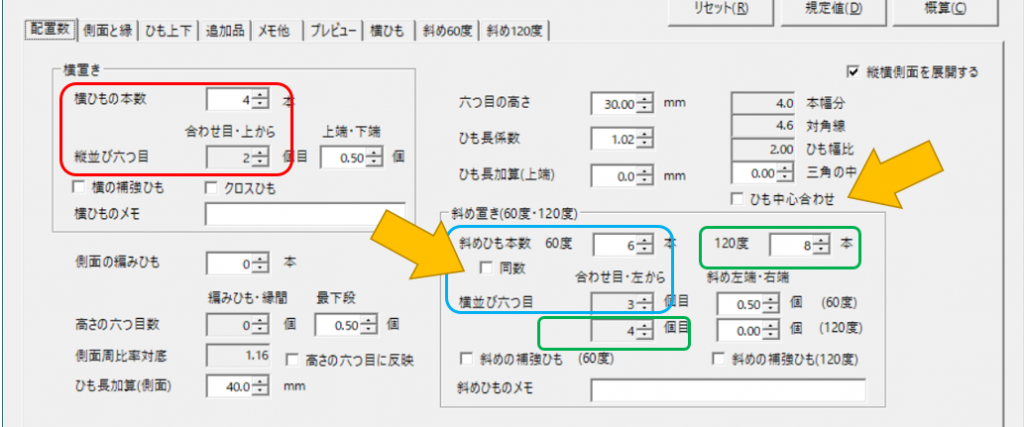

3軸織の場合は、「合わせ目」の位置に対して、横・60度・120度の3方向のひもが、星形になるように編み目を作ります。星形の外に作られる巴(3すくみ)の方向に対応して、右綾・左綾で、星の回転方向を選ぶことができます。

3方向、それぞれのひもの色は「縦横側面を展開する」にチェックを入れると表示される[横ひも][斜め60度][斜め120度]のタブでセットすることができます。

横ひもは、上から順に下へ数えます。ひも番号は、1~本数で、1行が1本のひもに対応します。「位置」のカラムには、合わせ目をゼロとした相対的な位置が番号で表示されます。合わせ目の上は-1、下は+1のひもになります。

それぞれの行にひもの長さが表示され、色や加算長を設定することができます。

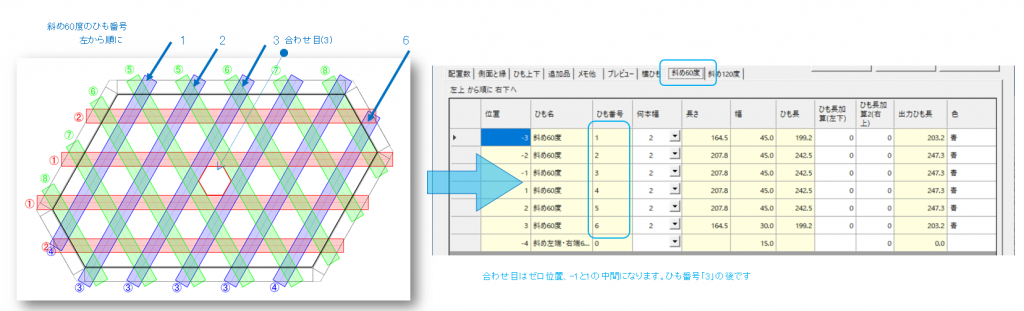

斜め60度のひもは、左上から右下に数えます。同様に、合わせ目の左上が-1、右下が+1のひもになります。

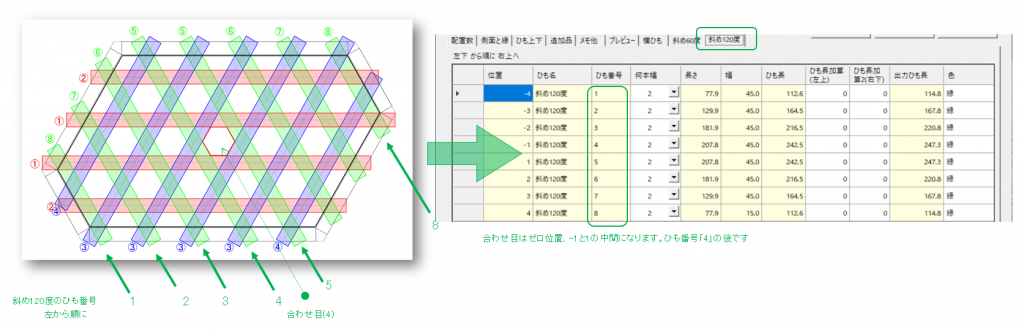

斜め120度のひもは、左下から右上に数えます。同様に、合わせ目の左下が-1、右上が+1のひもになります。

なお、この時、上端・下端や斜め左端・右端にゼロではない値をセットすると、行が追加表示されます。これらは幅を示すためのもので、色や加算長は設定できません。

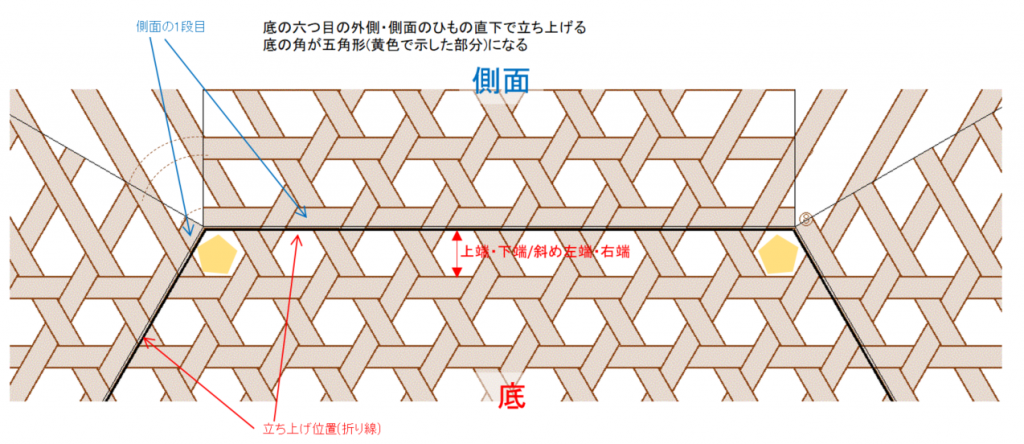

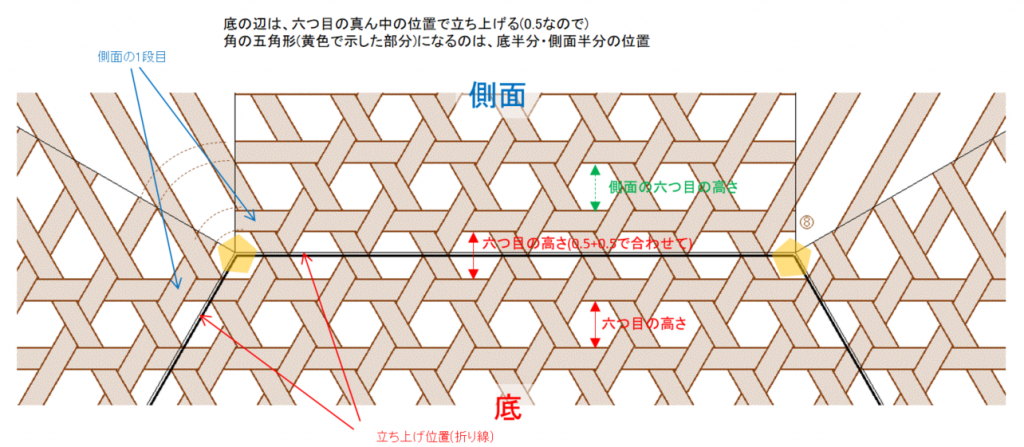

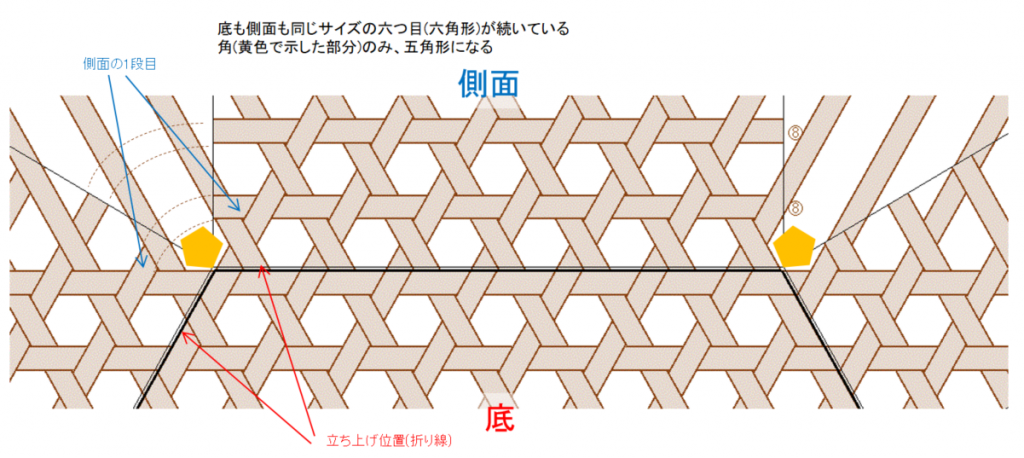

ひもに沿って折りますので、底から立ち上げて出来る辺は次のようになります。真ん中の水平線が辺で、上が側面、下が底です。CraftBandHexagon は、CraftBandSquareのように側面と底で編み目を変えることはできませんので、側面と底は続き模様になります。

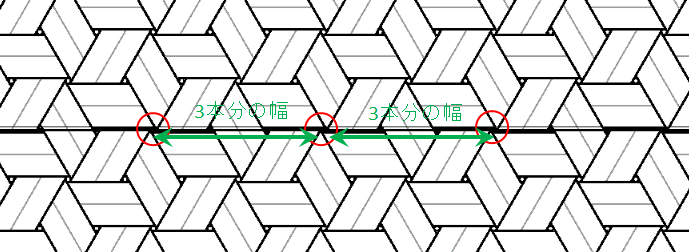

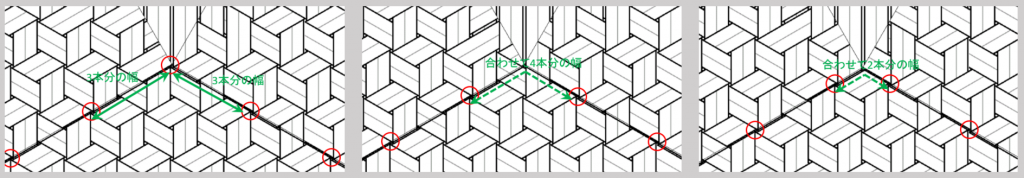

編み目は各方向3本ごとの繰り返しです。スターの中心を赤丸で示しましたが、辺上でも、ひも3本分ごとの繰り返しになっていることがわかります。

底に作られる六角形の角は、次の3つのパターンのいずれかとなります。

角の両側の底の辺で、同じ織り模様が続くためには、上図3パターンの左側図である必要があります。真ん中図だと4本・右側図だと2本となって、3本ごとの繰り返しとして続かないからです。

つまり、底から立ち上げて、側面を続き模様として織るためには、6つの角が全てスターの中心になるような位置に底を作る必要があるということです。

※上図は右綾ですが左綾も同様。右綾と左綾は混在しませんので。

端の目の設定、もうひとつ試してみるとしたら、底(上端・下端と斜め左端・右端)が1、側面(最下段)がゼロでしょう。こんなです。

ひも幅を無視すると、立ち上げは基本の六つ目のかごと同じ、辺に沿った位置となります。そして、同じ辺の位置なのに、ひもの数は、6つある角それぞれにおいて、2本ずつ少ないのです。

四つ目の場合は、目はあるけれどもひもがない状態と認識して、必要に応じて差しひもで調整していました。正方形と異なり、六つ目の場合は斜めに広がることができますから、半分ずつの六つ目のかごと同様、側面の六つ目を大きくすることで対応することとしましょう。「側面周比率対底」と「高さの六つ目に反映」です。

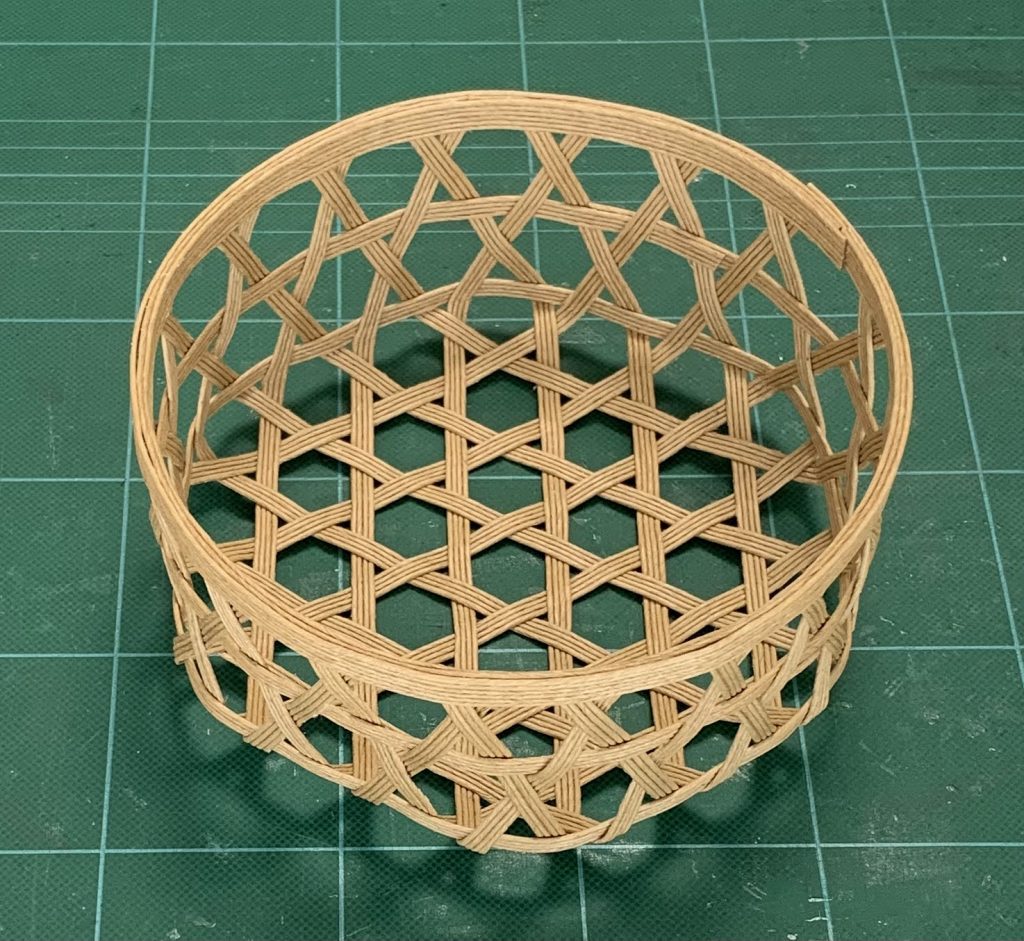

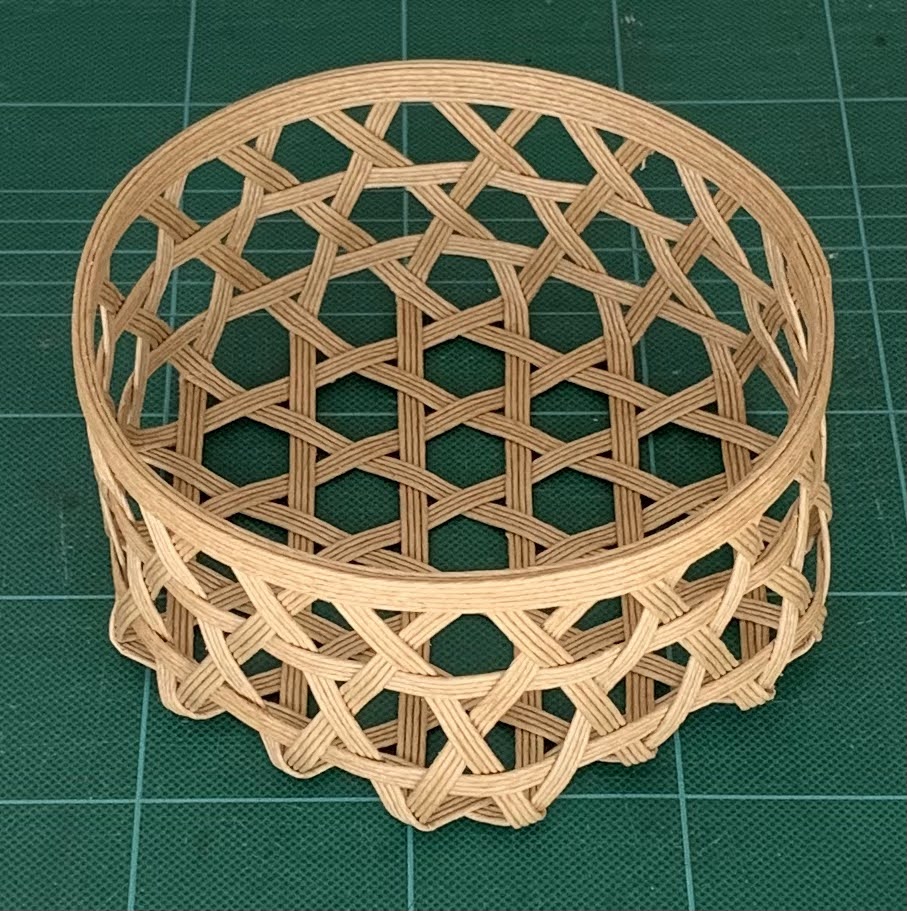

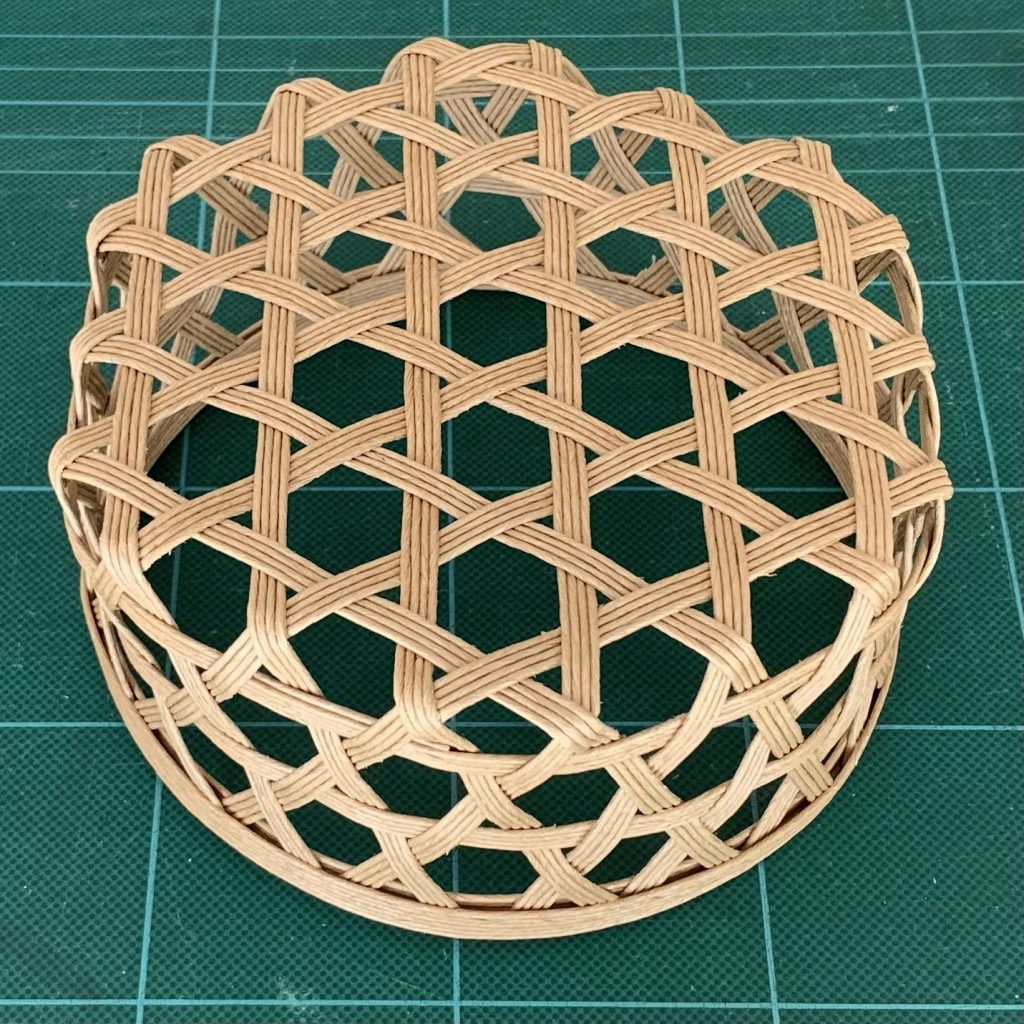

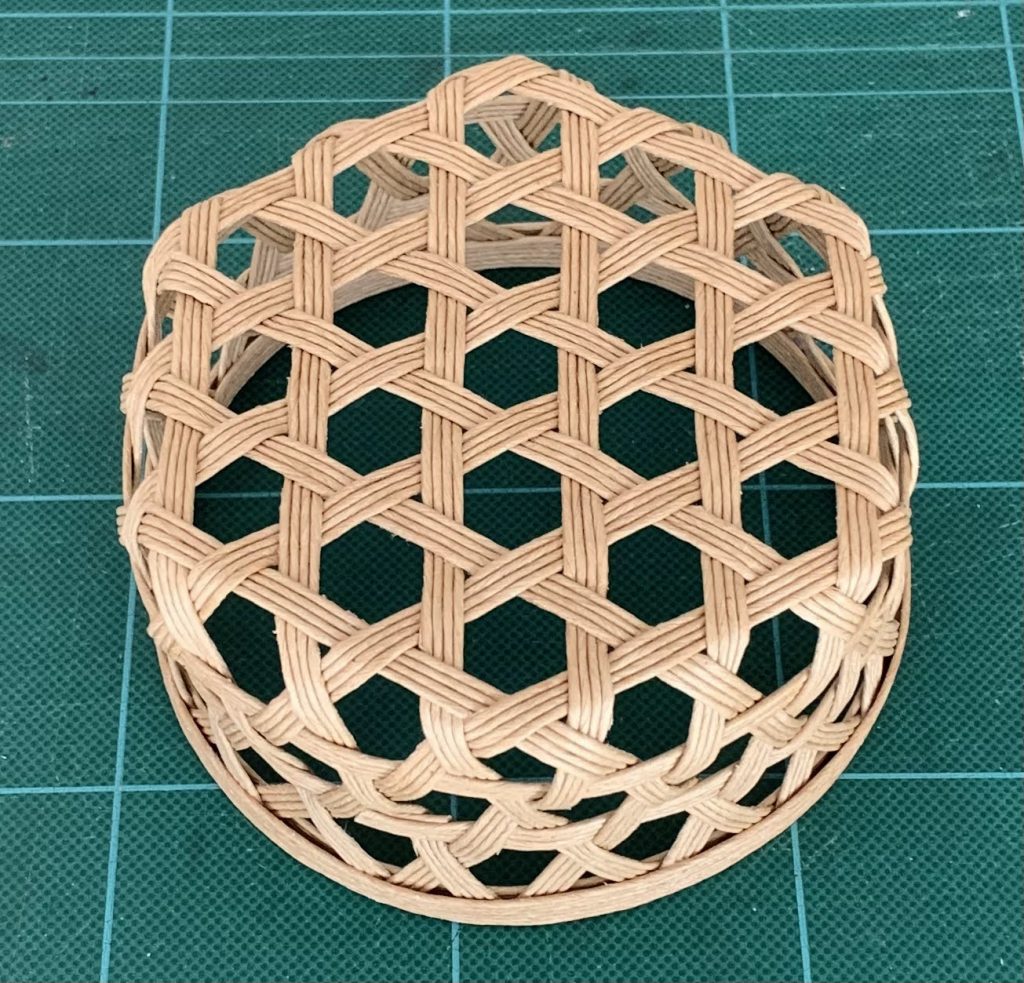

この設定でかごを作ってみました。六つ目のサイズの設定は半分ずつの目のかごと同じです。

立ち上げ箇所では、角は六角形ではなく五角形になりますが、この場合五角形は、側面ではなく底にくるということがわかりました。

底から見たところ。

上手に作れれば、かごとしては悪くない感じです。側面が1段目から全て六角形に揃うのも、側面に模様を作る時にはいいかも。ただし「側面周比率対底」は1.35ですから、側面の六つ目は底の六つ目より明らかに大きい。底の型紙も使えませんし、側面サイズの六角形で位置を再配分しなくてはなりません。

そして、今は、正六角形の円に近いかごですから、側面の六角形位置の再配分結果も自然です。でも、かごバッグのように細長い、つまり六角形の2辺だけ長くなる形状では、長辺側は底の延長の方が自然かもしれません。再配分できるのでしょうか。

試しに、今のかごの設定で、横ひもはそのまま6本・斜めひもを20本にしてみると「側面周比率対底」の値は1.12になります。このくらいであれば、可能かもしれませんね。

いずれにしても、高さを変えて全体として再配分するなら「高さの六つ目に反映」をオンにする。長辺を優先して底と同じ六つ目のサイズに作るには「高さの六つ目に反映」をオフにすると、それぞれに合わせたひもの長さは計算できます。あとは、上手に作っていただきましょう。

編み図です。

データです。

ひもに沿った位置で立ち上げるといっても、なかなか理想通りにはいきません。ひもの厚みがありますし、折るのではなく丸める(竹ひごなど)というケースもありますから。試作したかごを見ても、沿ったつもりが何ミリかは外側になってしまっています。(単に下手だからかもしれませんが)

この状態を明確に示すよう、底(上端・下端と斜め左端・右端)、および側面(最下段)それぞれ、目(六つ目の高さ)に対する比率を0.5に設定してみましょう。こんなです。

設定した箇所は赤丸部分です。

問題は、側面の六つ目のサイズです。基本のかごの場合は、底と側面の六つ目はほぼ同サイズでした。でも、このかごでは、基本のかごより底の周が長くなります。ひもの本数は同じなのですから、従って、水平方向の六つ目のサイズは大きくなるということです。

側面の六つ目を正六角形にするなら、側面の六つ目の高さに、水平方向に広がった分を加えるべきでしょう。それを示すのが、緑で囲んだ部分です。「側面周比率対底」で底に対して側面がどのくらい大きくなったかの比率を示し、その隣の「高さの六つ目に反映」にチェックを入れることで、側面の六つ目の高さを高くできるようにしています。

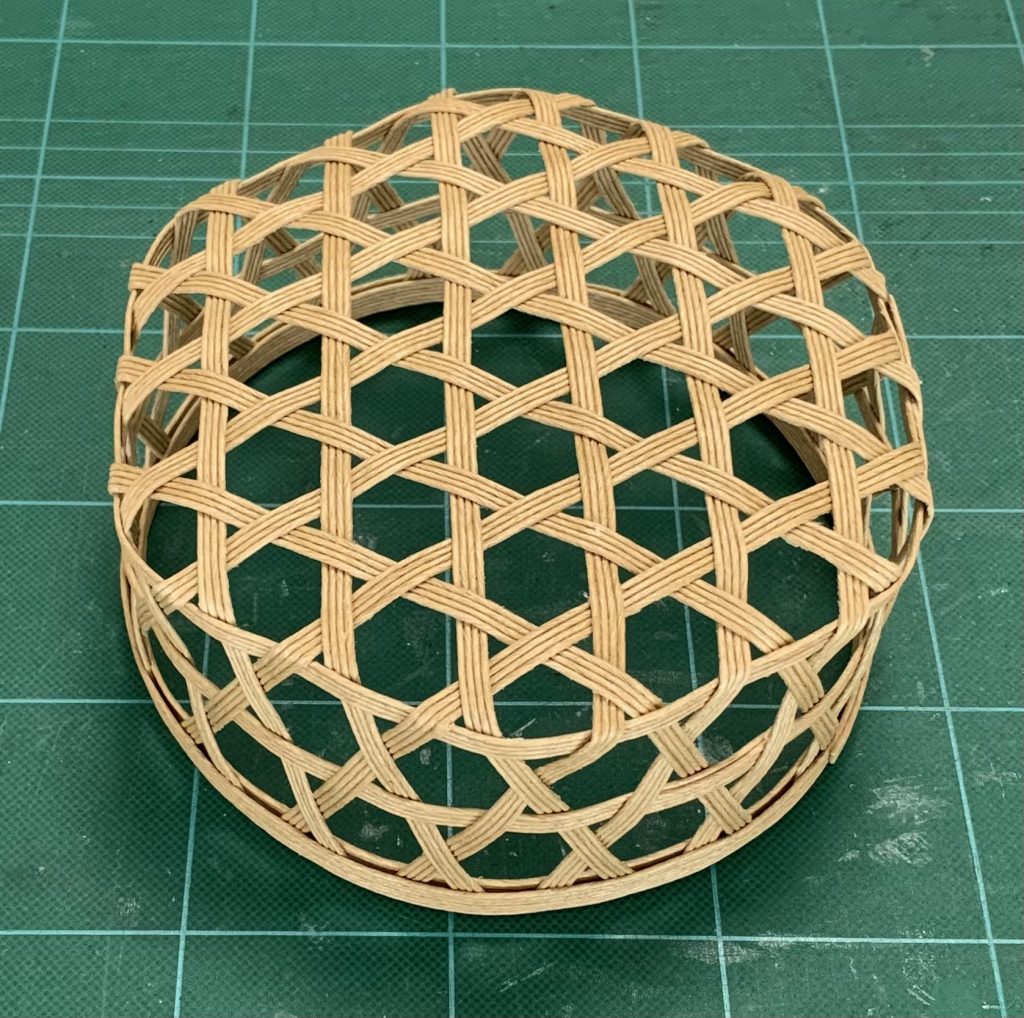

先と同じ本数で上端・下端と斜め左端・右端を0.5とし、「高さの六つ目に反映」したかごを作ってみました。

底から見たところ。

三角の中は、先の反省から3ミリにしたため、2センチほど大きいかごになりました。底は辺ではなく、三角の角が突き出るような感じになりました。

編み図です。

データです。

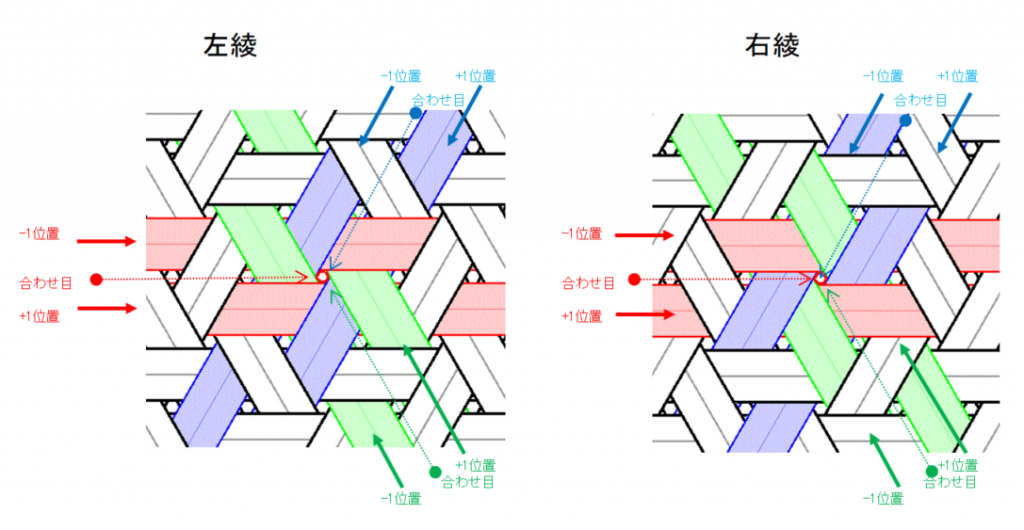

クラフトバンド/紙バンドでの作り方を見ると、底の六角形を組んだら、そのすぐ外側で立ち上げています。側面は1段目から同じサイズの六角形、ただし角だけ五角形にします。こんな感じ。

四つ目の時と同様に、底(上端・下端と斜め左端・右端)をゼロにし、側面(最下段)を1に設定すれば、この状態になります。これを基本の状態、デフォルト値としました。

この基本の設定で、小さい六つ目のかごを作ってみました。

底からみたところ。

4本幅のクラフトバンド/紙バンドで、六つ目の高さ(六角形の平行辺の幅)を12.6ミリ、三角の中1ミリにしたのですが、三角形部分を詰めるのが大変でした。型紙に合わせてムリヤリ貼り付けたという感じ。もう少し三角形を大きくすべきだったと思いました。

型紙にした画像ファイルはこんなです。

データです。