先に使用した素材「フォルトゥーナパール」の設定データを、バンドの種類ページの「製品情報」セクションにて公開しました。ご許可ならびにご協力くださいました 手芸ストア☆あらうだえ Store.Alaudae.JP 様、ありがとうございます。

設定データは、製品情報の該当箇所からダウンロードできます。

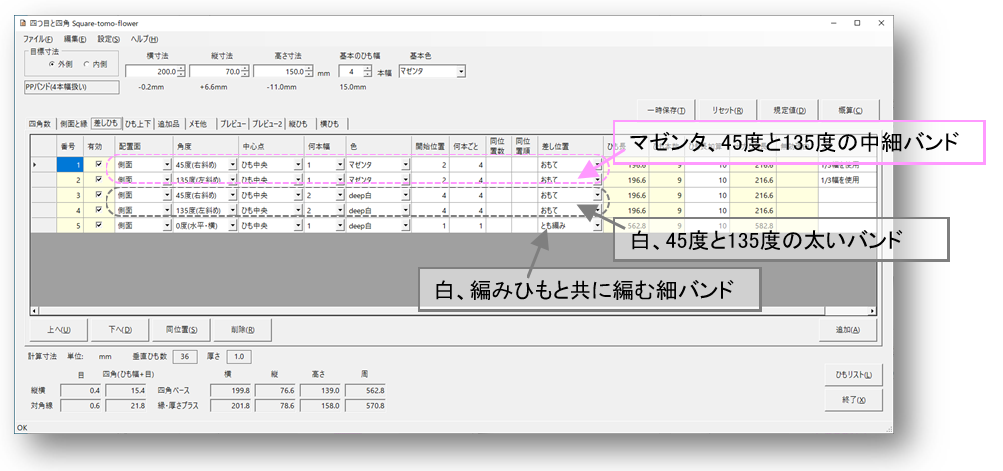

ダウンロードしたファイルを、[設定]メニュー → 基本設定 → [インポート]で読み込むと、「フォルトゥーナパール」と「フォルトゥーナパール(線表示)」の2種類のバンドが使用可能になり、53色のカラーバリエーションから選べるようになります。

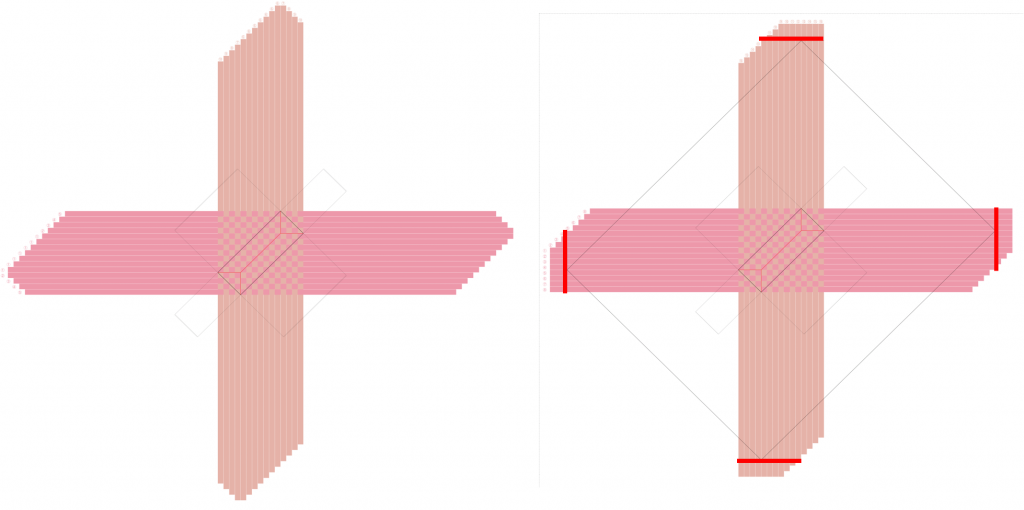

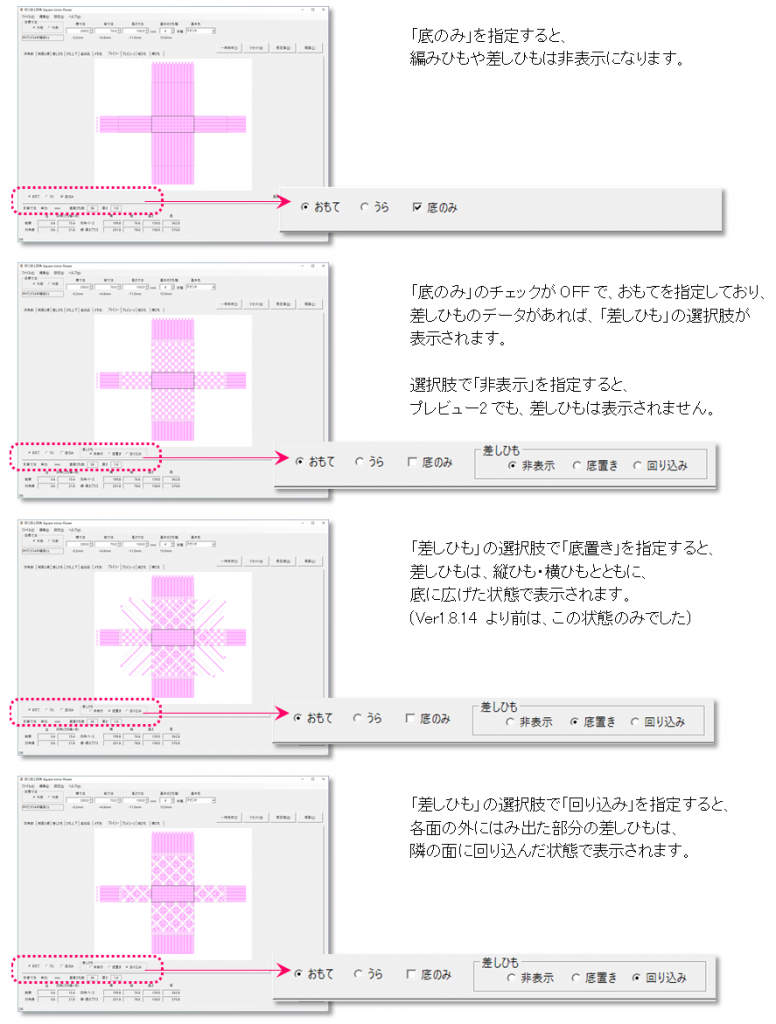

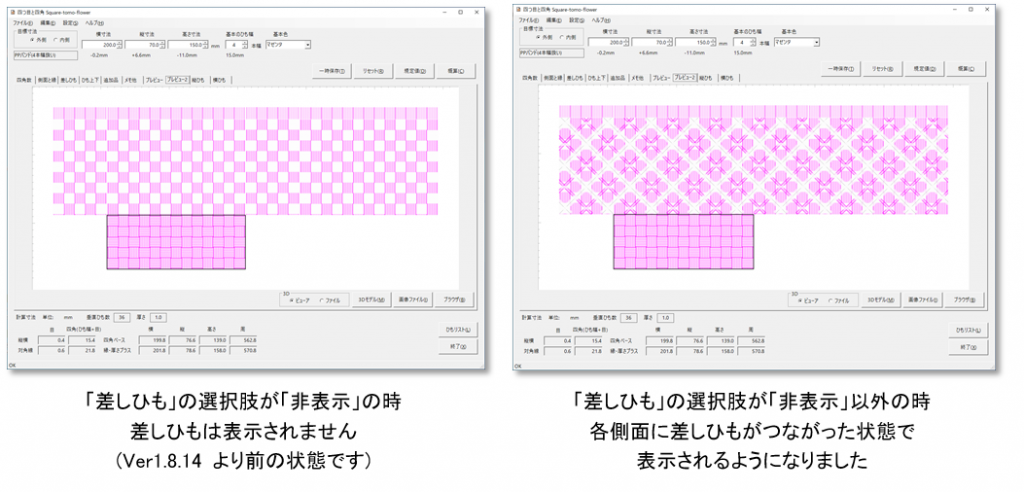

同じ色名でも、バンドの種類を切り替えることで、表示を簡単に変えられます。

- フォルトゥーナパール … 不透明色で塗りつぶし。完成イメージ用。

- フォルトゥーナパール(線表示) … 半透明でバンド方向にライン。デザイン検討用。

製品の幅は 21MM/15MM/6MM の3種類ですが、データ上は1本幅あたり3mmとして登録していますので、それぞれ「7本幅/5本幅/2本幅」としてお使いください。

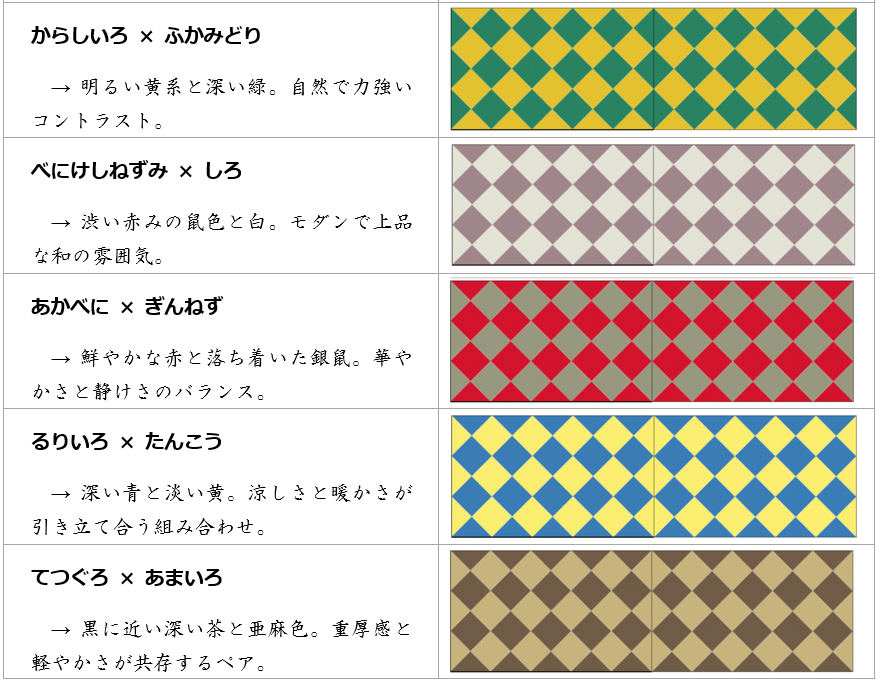

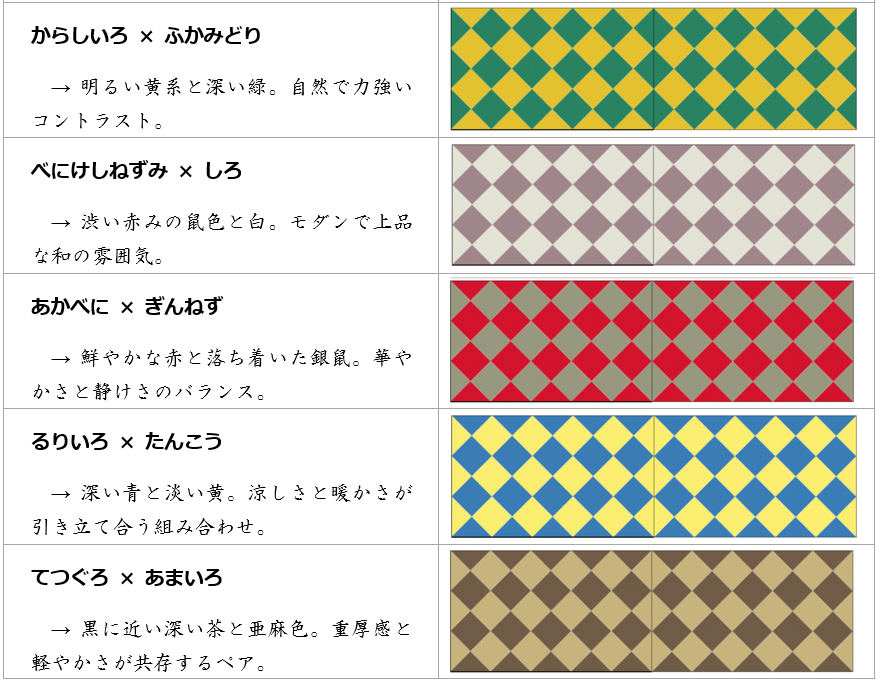

試作のためまず2色を選ぼうとしたのですが…色数が多すぎて迷ってしまいました。そこで、色名リストをChatGPTに渡して5組選んでもらったところ、「調和のとれたコントラスト配色」を簡単なコメント付きで提案してくれました。

右側の画像は、それぞれの組み合わせをSquare45で絵にしたものです。

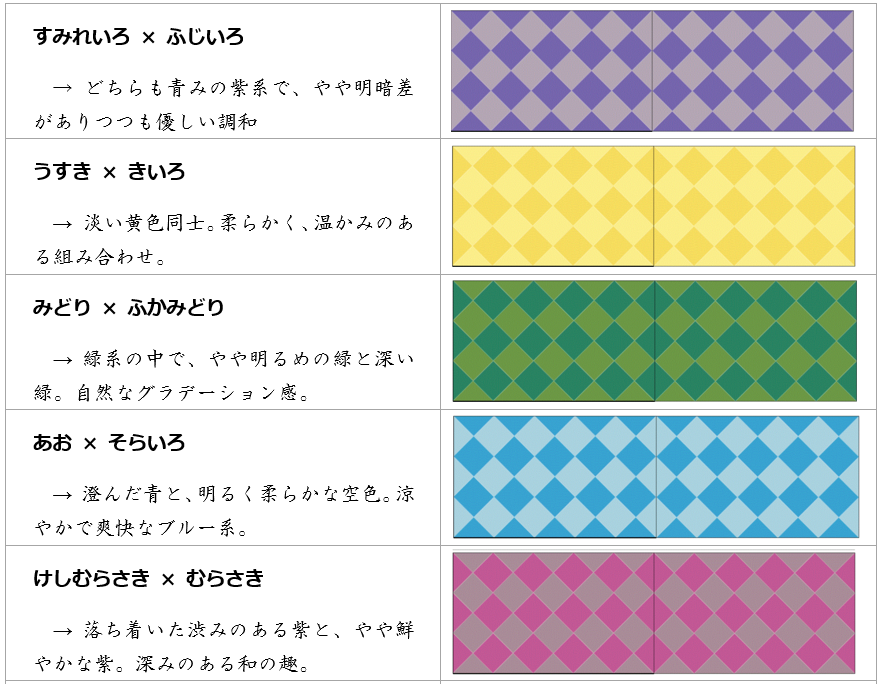

なるほど、と次は「類似色の組み合わせ」も5組お願いしてみたところ…これも見事にそれらしい配色に。名前しか渡していないのに、さすがと思える出来でした。

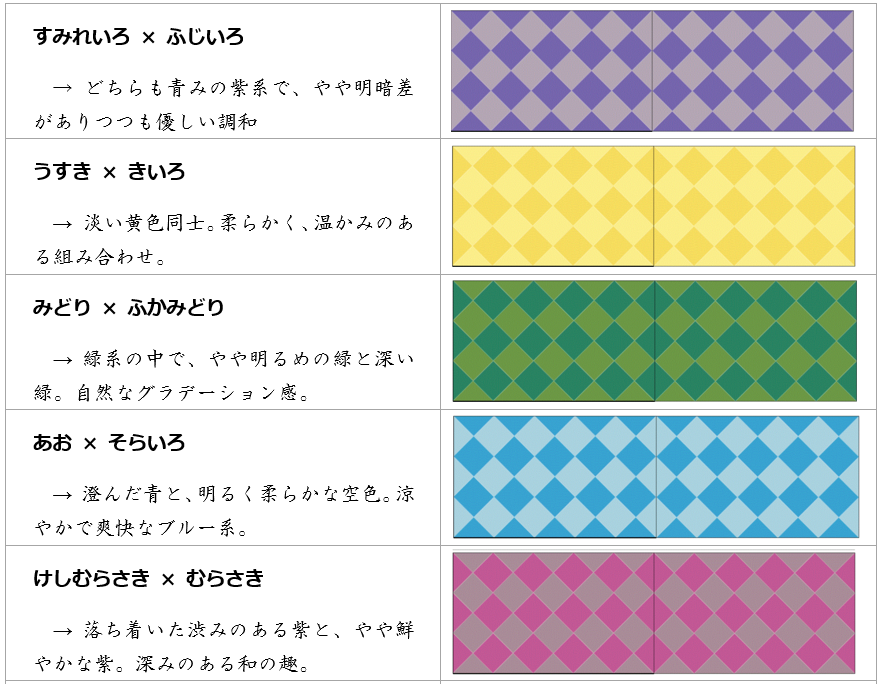

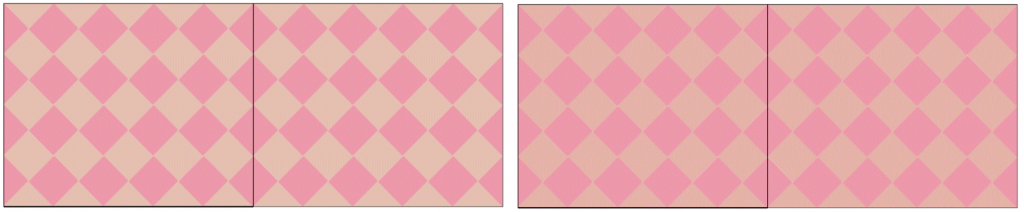

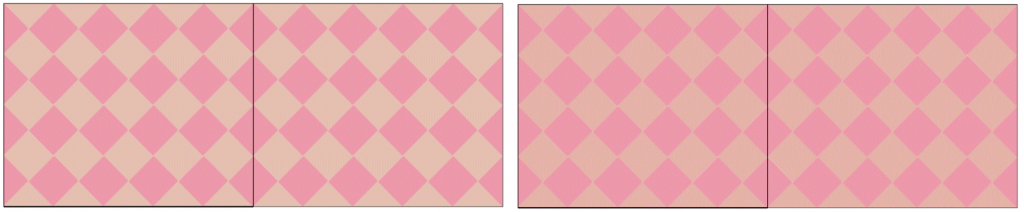

でも、モニターさんは違いました。AIの提案には目もくれず、「これ!可愛い!」と即決。それでも最後まで迷ったのが「ももはないろ×なでしこいろ」か「ももはないろ×せきちくいろ」。絵で比較して選ばれたのが右側です。

「ももはないろ×なでしこいろ」・「ももはないろ×せきちくいろ」

「ももはないろ×なでしこいろ」・「ももはないろ×せきちくいろ」

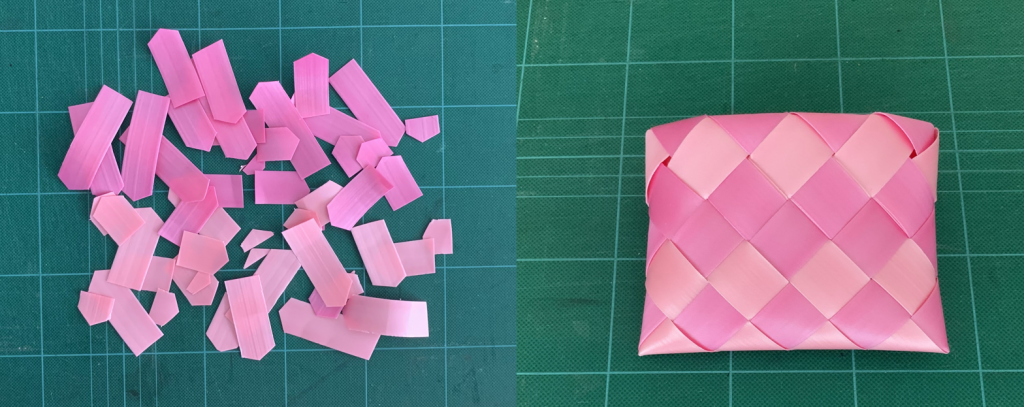

届いたバンド現物を絵と見比べると、もちろん全く同じ色ではありません。

ただ、最後に迷われた2組のうち、あえてコントラストの少ない方を選ばれたことが、編みあがったときには、見る角度によって「1色? 2色?」と感じるほどの仕上がりになりました。バンド1本ずつで見れば実物との差はありますが、その僅差を選んだことが、ちゃんと反映されています。

さらに、編みあがったときの艶や質感は想像以上で、色合いとの相乗効果が一層引き立っていました。今回あらためて、色数が多いことで、ほんの僅かな違いを選べるというメリットにも気づくことができました。

手芸ストア☆あらうだえ 様は、

「手芸愛好家の創造性を応援し、共に手芸の楽しさを分かち合う」という理念のもと、素材を選び、その魅力を引き出し、技法や治具の開発まで幅広く取り組まれています。

今回のデータ公開にあたっても「ユーザーの利便性のため」という目的をご理解いただき、快くサポートしていただきました。ありがとうございました。