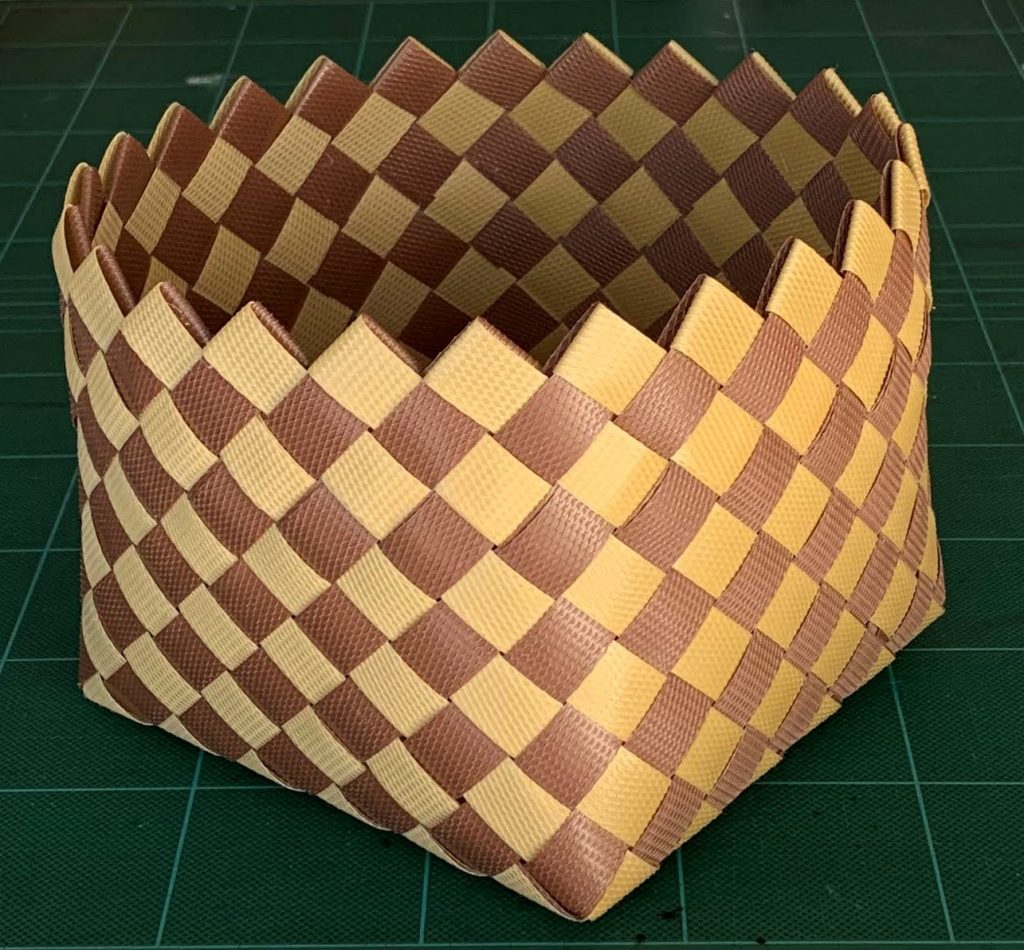

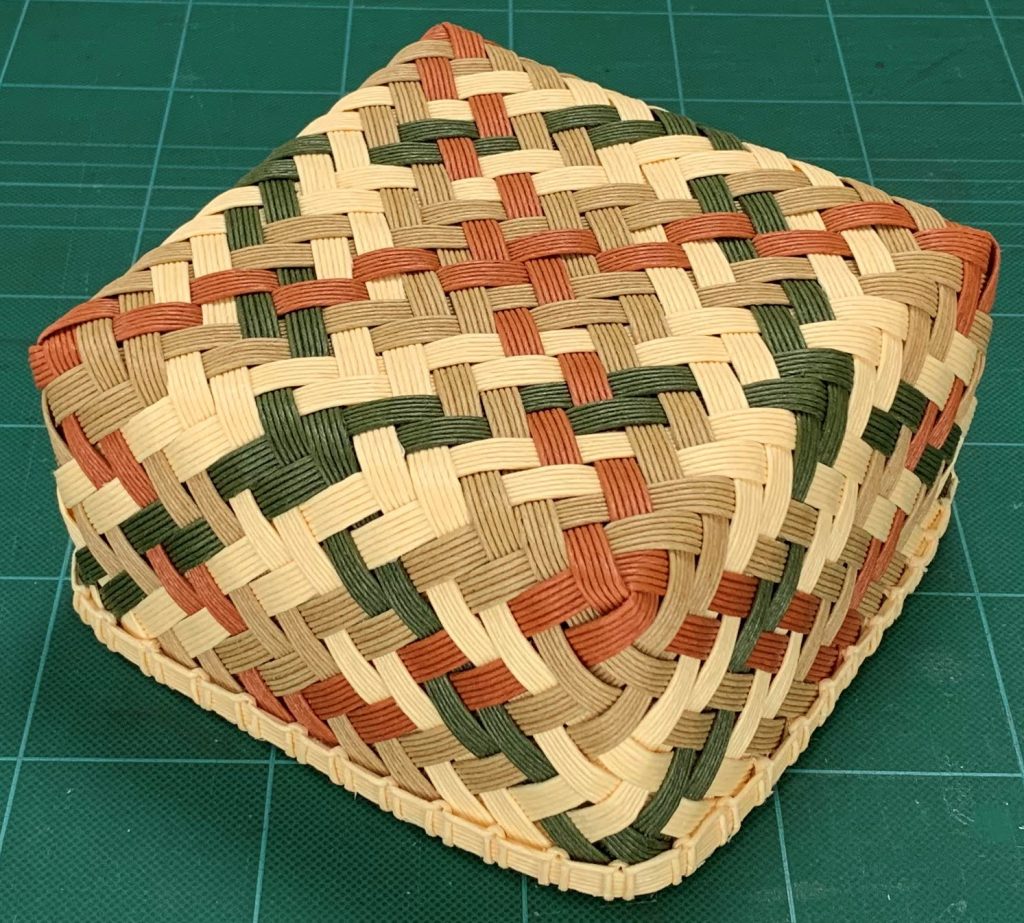

複数色のバンドを使った場合、斜め組み編みの模様では、単位となる色の組み合わせが左右対称であれば、模様としてつながっていました。

クラフトバンド/紙バンドの斜め網代編みでは、この条件ではどうなるでしょうか。試してみました。

底から見るとこんなです。「斜め網代編みの底の組み方」のパターンそのままです。

余りひもを利用したので4色が少しづつ、そのためか模様として見えるほどにはなっていないようです。PPバンドでは1目づつ縦横にできますが、クラフトバンド/紙バンドでは厚みもあって難しいので、少なくとも2つ飛び。色との組み合わせが難しいのですね。それでもよく見ると、各側面が同じパターンになっているのがわかります。

作りは…まだまだですね。「斜め網代編みの小かご」ではすき間を1mmにして大きすぎたので、0.2mmにしたのですがこんどは小さすぎ。最初に横ひもを並べるのは良かったのですが、縦ひもを差し込んで同様に詰めることができず、歪んでしまいました。適切なすき間、重要です。

データです。