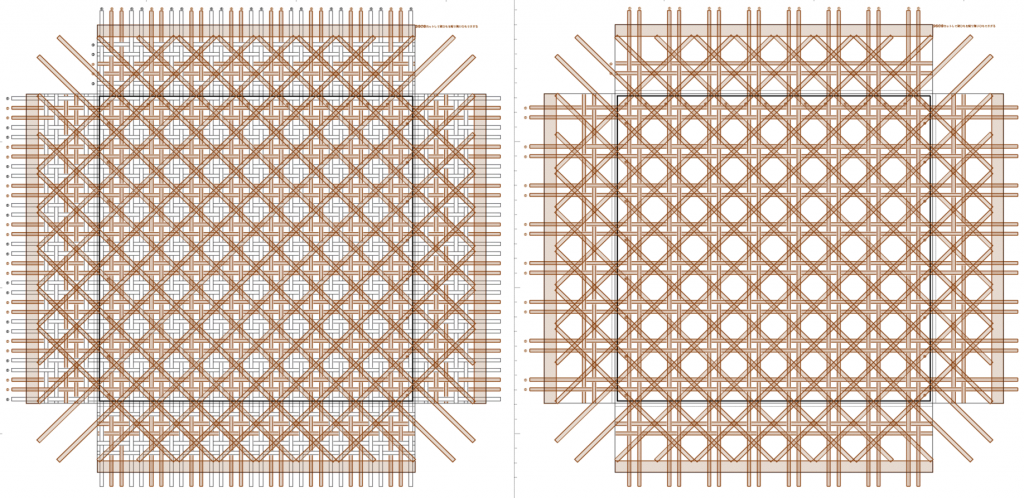

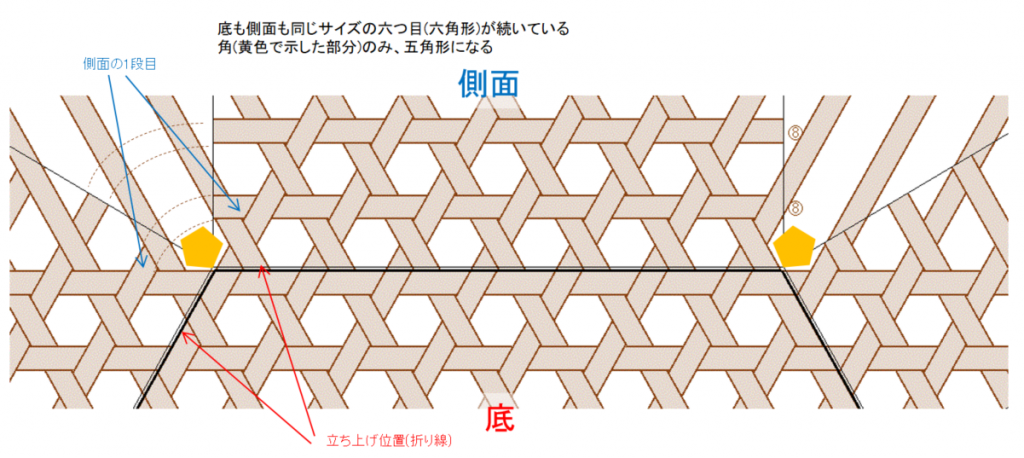

クラフトバンド/紙バンドでの作り方を見ると、底の六角形を組んだら、そのすぐ外側で立ち上げています。側面は1段目から同じサイズの六角形、ただし角だけ五角形にします。こんな感じ。

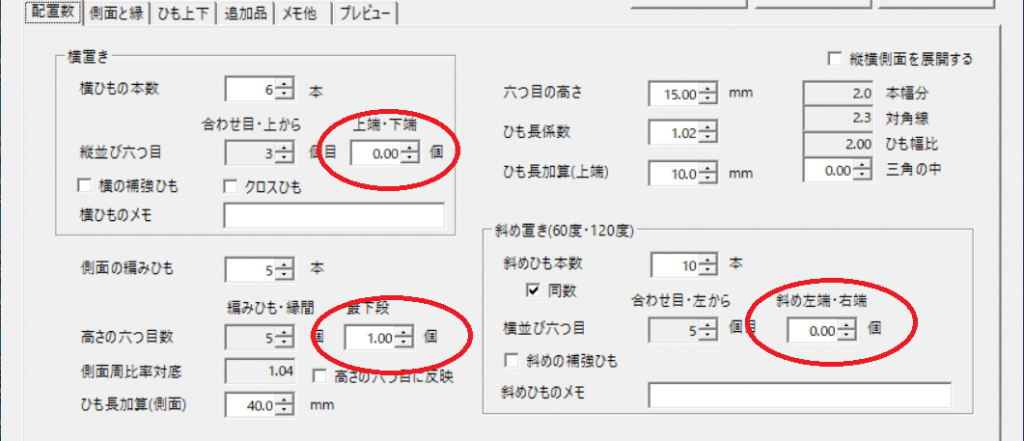

四つ目の時と同様に、底(上端・下端と斜め左端・右端)をゼロにし、側面(最下段)を1に設定すれば、この状態になります。これを基本の状態、デフォルト値としました。

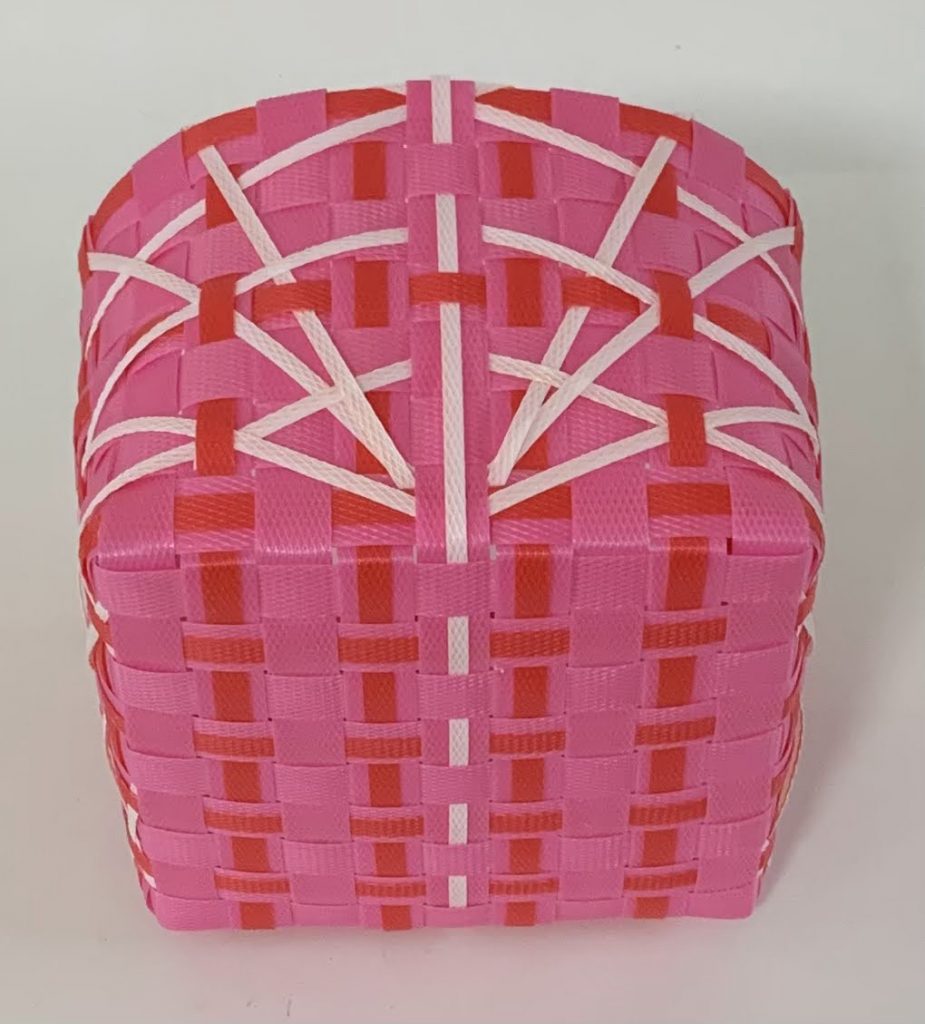

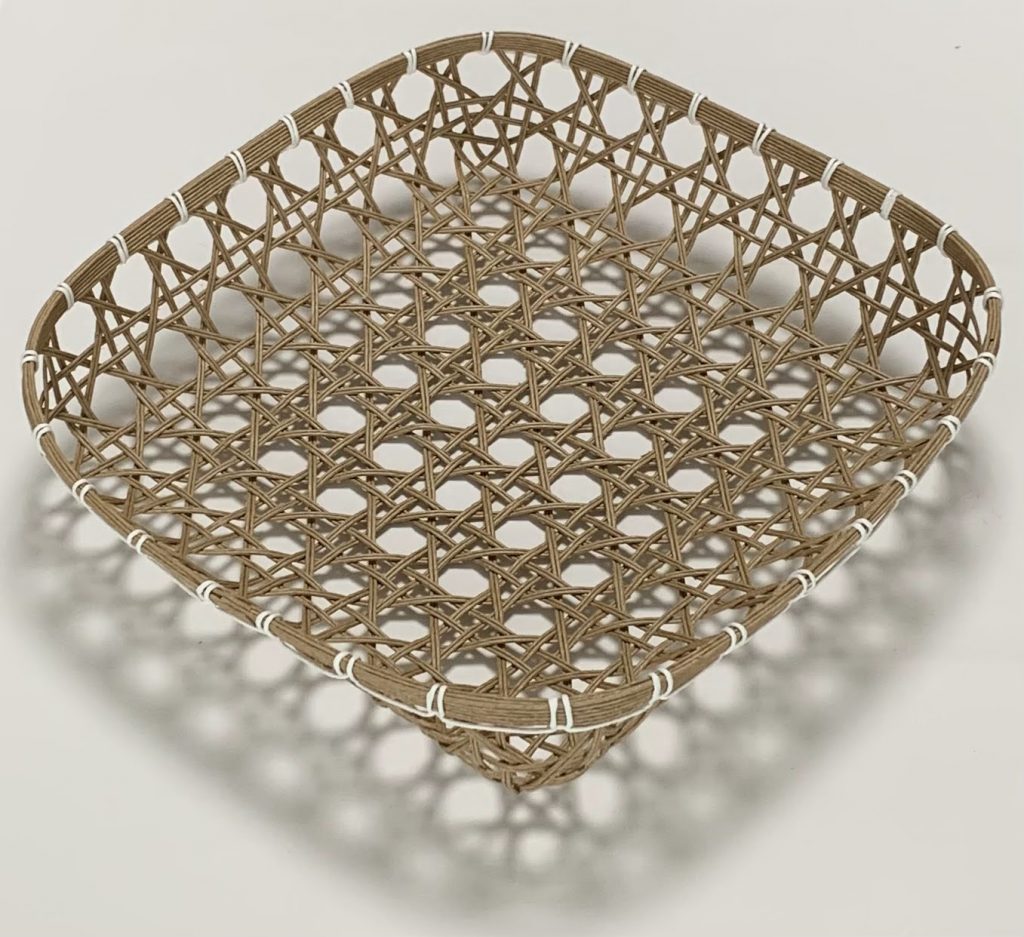

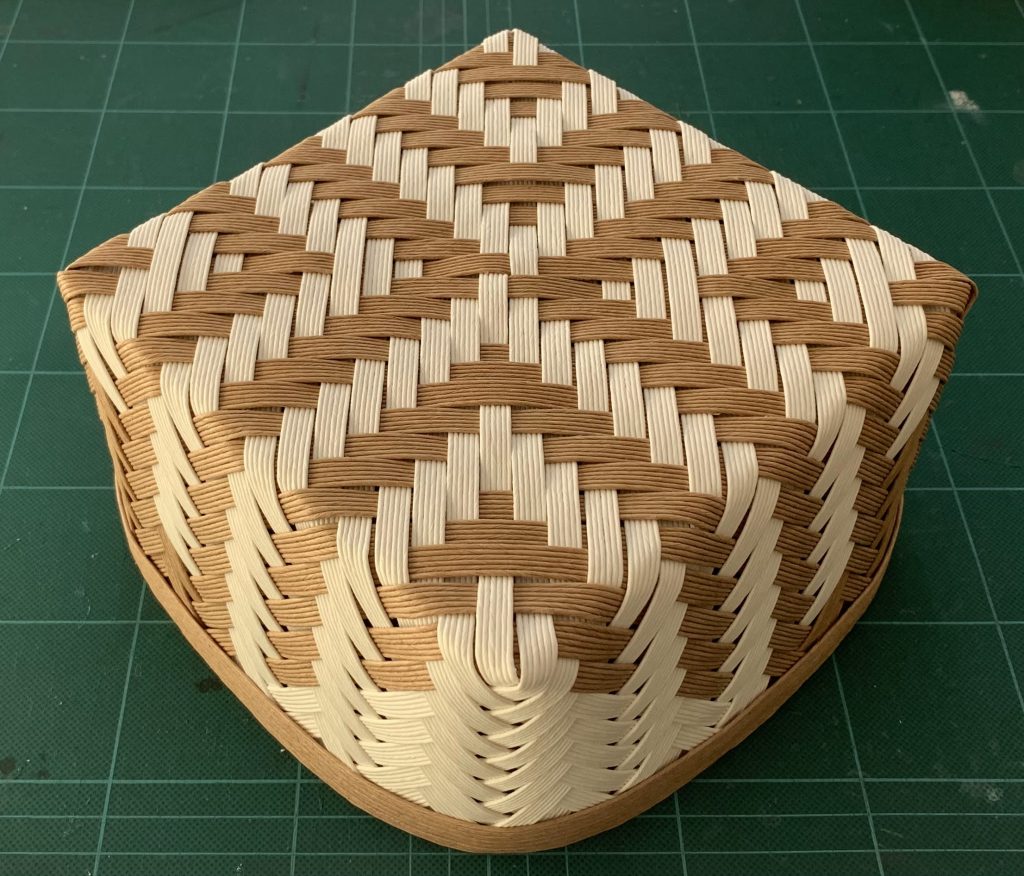

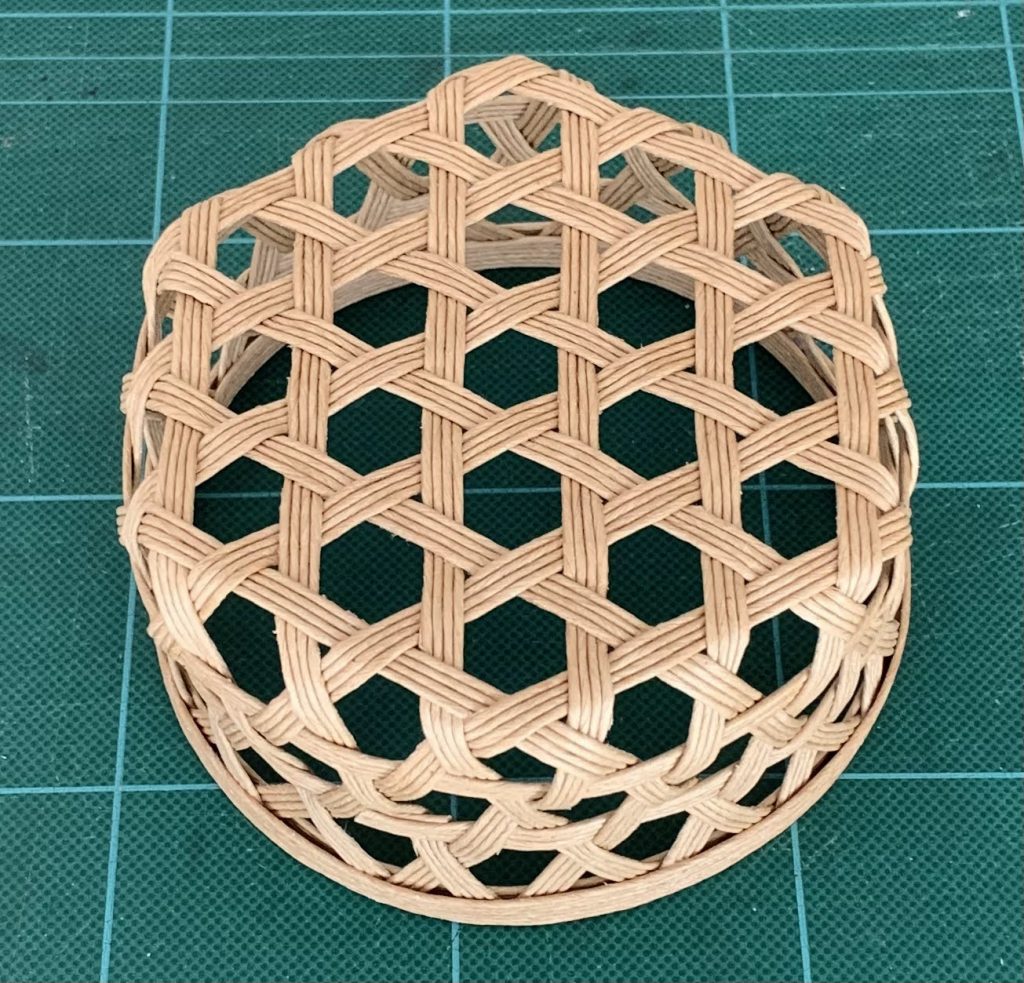

この基本の設定で、小さい六つ目のかごを作ってみました。

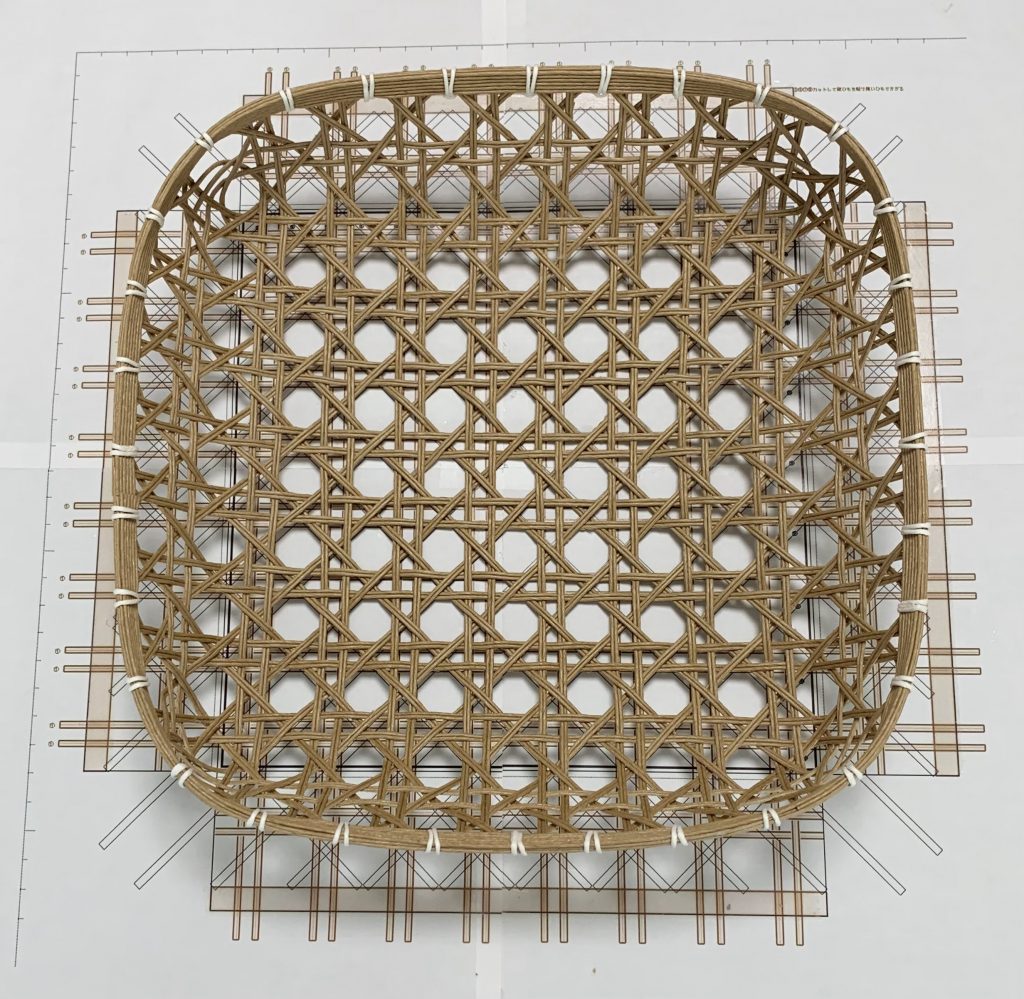

底からみたところ。

4本幅のクラフトバンド/紙バンドで、六つ目の高さ(六角形の平行辺の幅)を12.6ミリ、三角の中1ミリにしたのですが、三角形部分を詰めるのが大変でした。型紙に合わせてムリヤリ貼り付けたという感じ。もう少し三角形を大きくすべきだったと思いました。

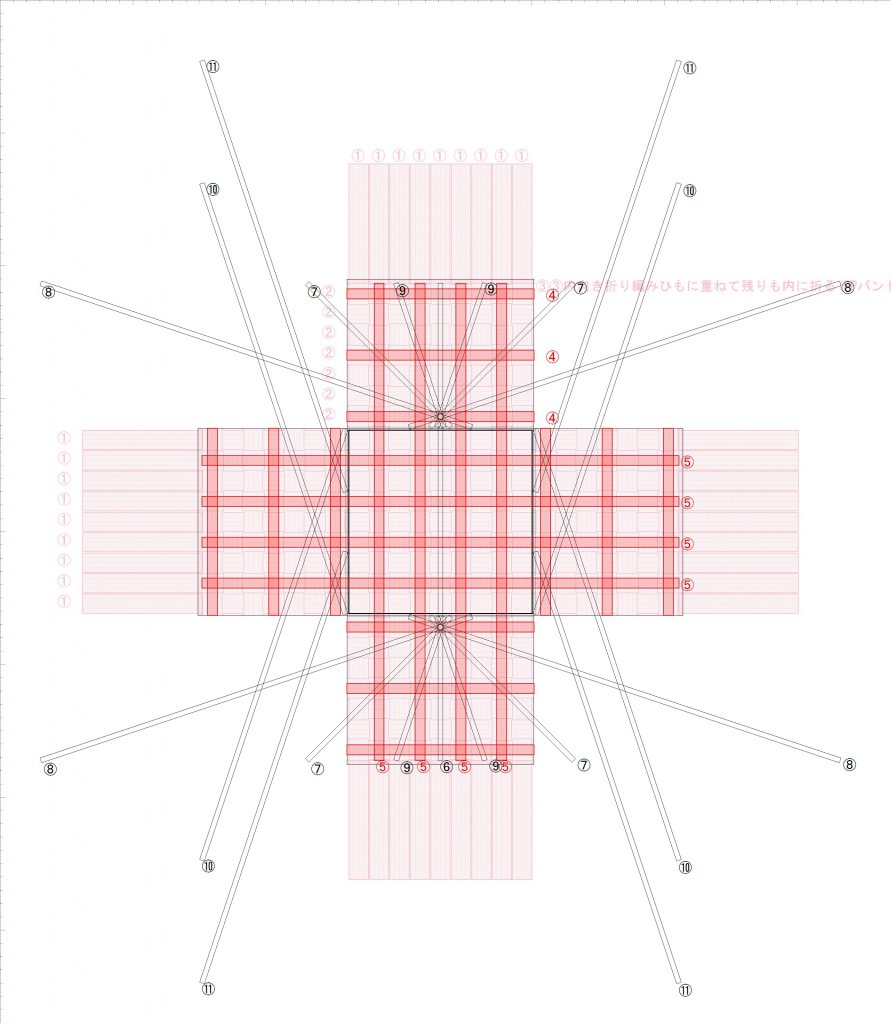

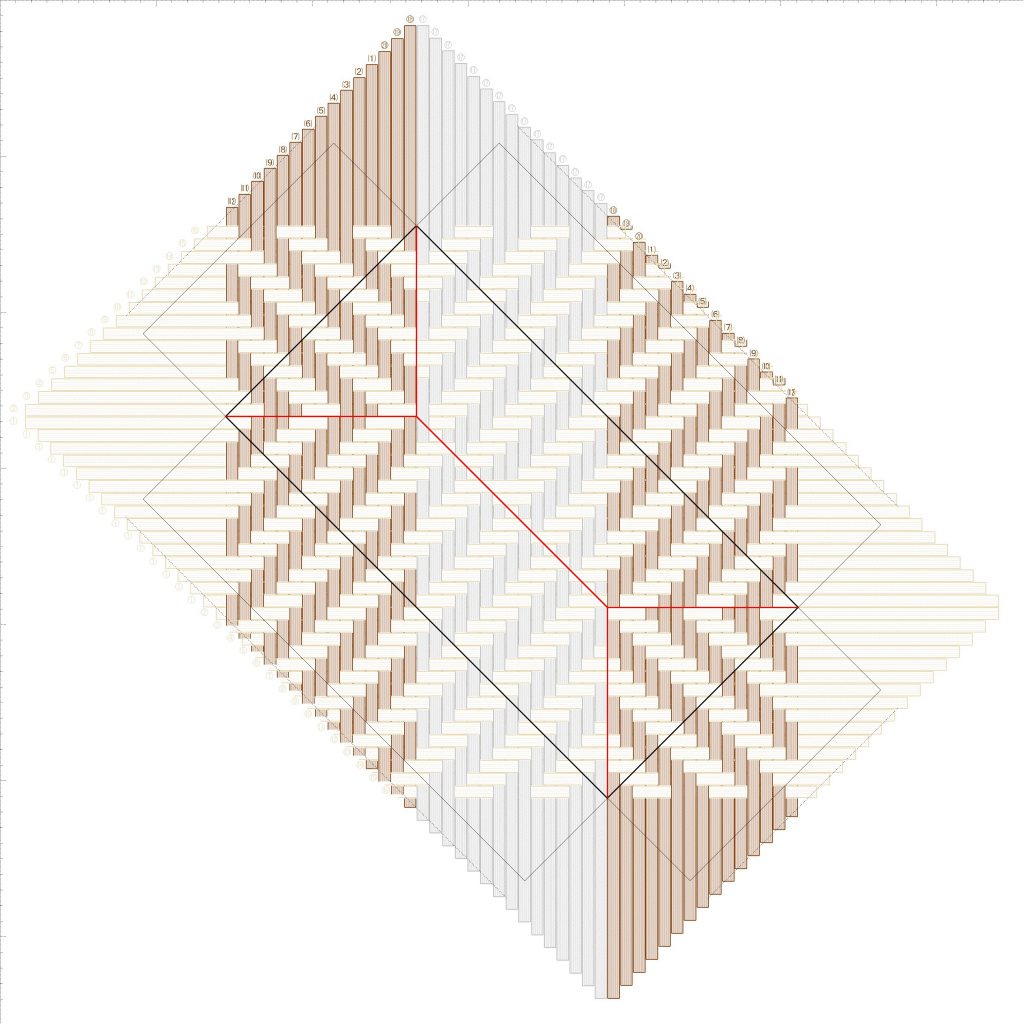

型紙にした画像ファイルはこんなです。

データです。