CraftBandHexagonの設定と、それが画像やサイズにどう反映されるかについてです。

まず、各方向の本数について。目で合わせますので「ひも中心合わせ」はオフのままにしておいてください。

本数・合わせ目

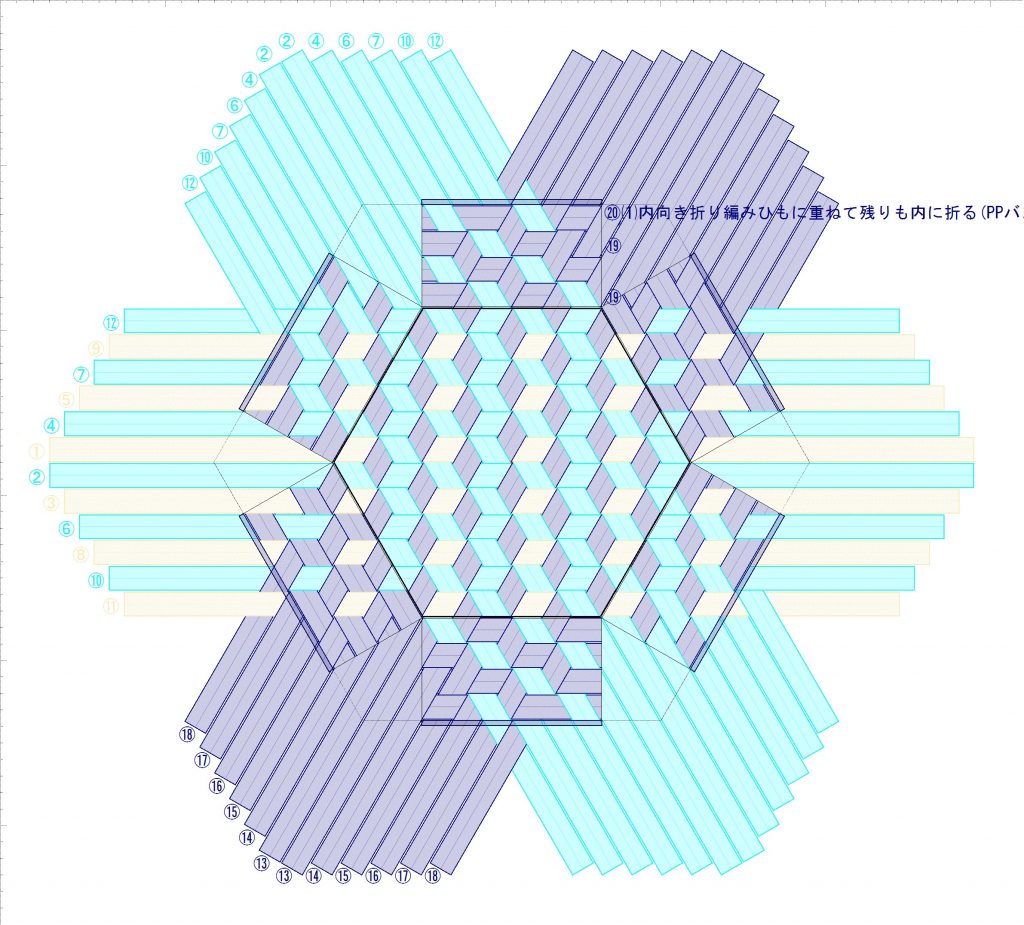

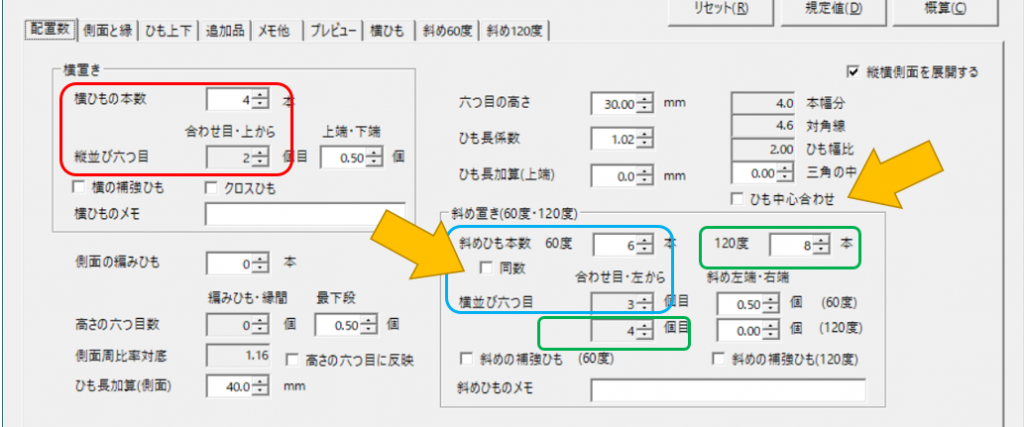

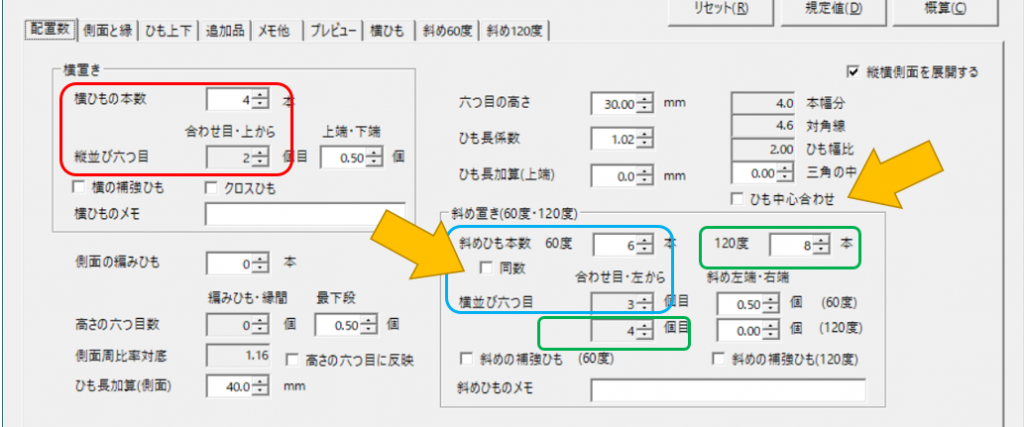

下図、赤枠部分が横ひもの本数の設定です。

斜めひもについては「同数」のチェックがオンの時は、青枠部分に設定した本数が、斜め60度・斜め120度の両方に適用されます。

「同数」のチェックをオフにすると、緑枠部分が表示され、斜め60度・斜め120度が個別に設定できるようになります。

メイン画面の本数と合わせ目設定箇所

メイン画面の本数と合わせ目設定箇所

3方向のひもを組み合わせると、ひもの間にすき間(六つ目)が作られます。3方向それぞれ、何個目の六つ目位置で合わせるかを設定するのが「合わせ目」です。ここには、1~ひもの数マイナス1の値、いずれかをセットします。例えば、ひもが4本なら、間に作られる目は3個ですから、1~3の値が選べるわけです。

模様の位置

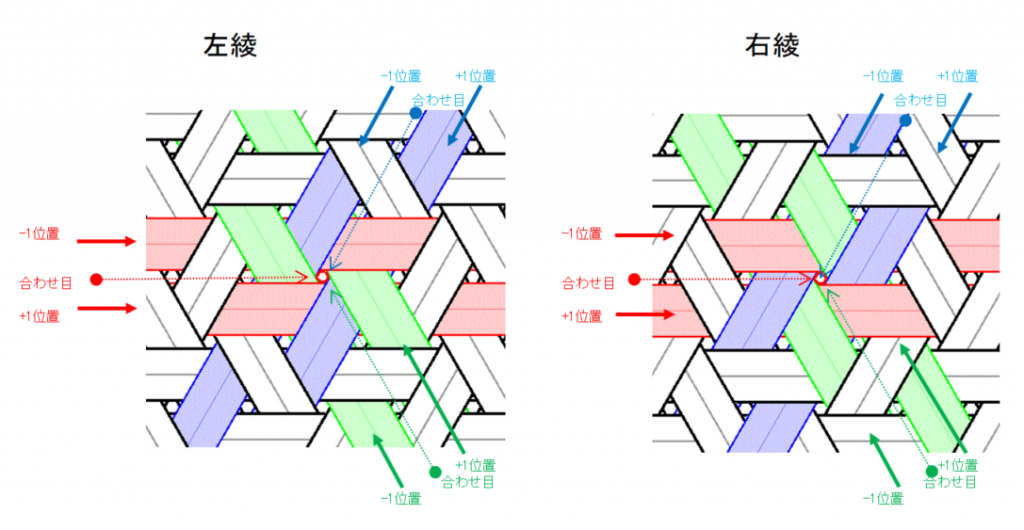

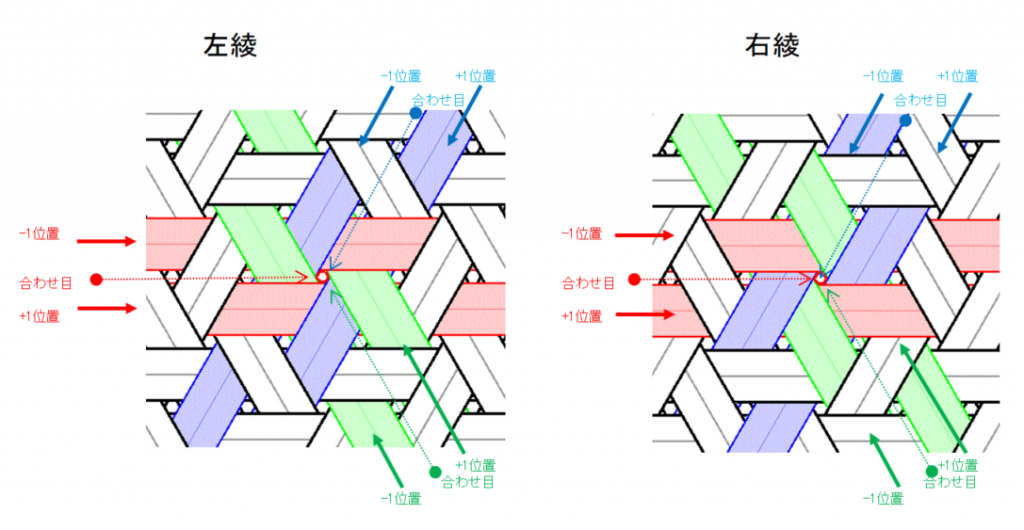

「合わせ目」位置の六つ目(1箇所)は、プレビュー図には赤の六角形で表示されます。

3軸織の場合は、「合わせ目」の位置に対して、横・60度・120度の3方向のひもが、星形になるように編み目を作ります。星形の外に作られる巴(3すくみ)の方向に対応して、右綾・左綾で、星の回転方向を選ぶことができます。

色や長さ

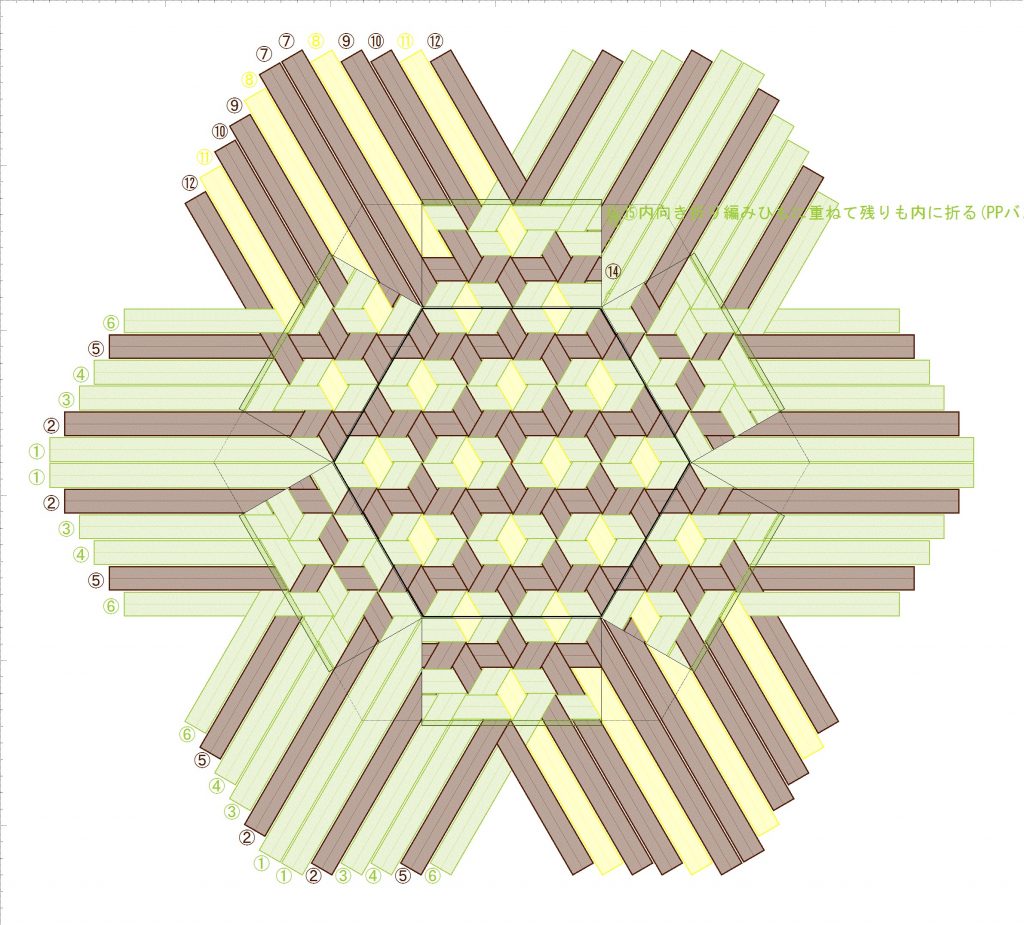

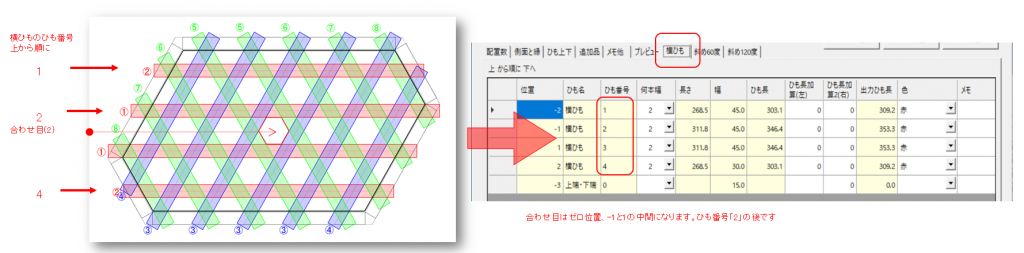

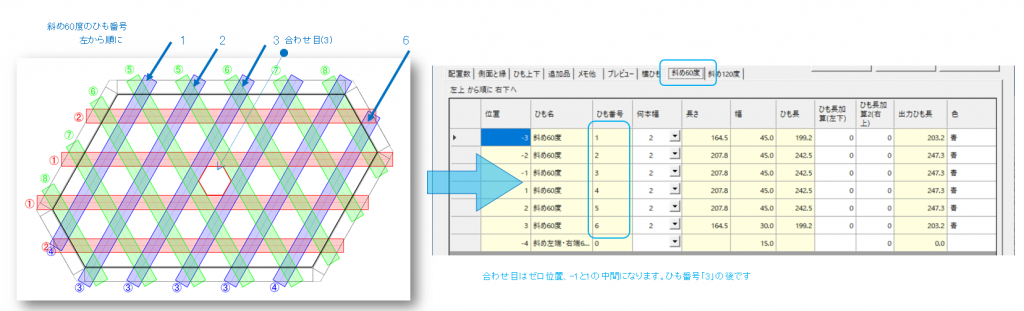

3方向、それぞれのひもの色は「縦横側面を展開する」にチェックを入れると表示される[横ひも][斜め60度][斜め120度]のタブでセットすることができます。

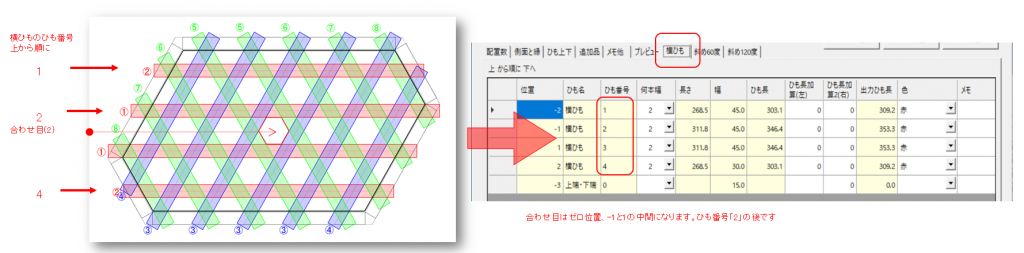

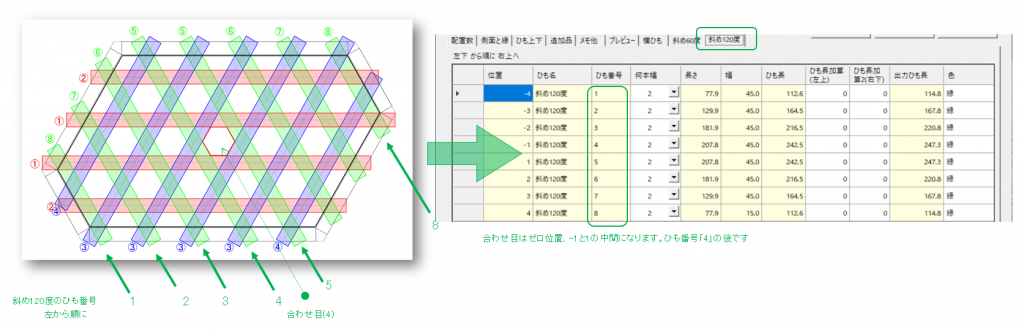

横ひもは、上から順に下へ数えます。ひも番号は、1~本数で、1行が1本のひもに対応します。「位置」のカラムには、合わせ目をゼロとした相対的な位置が番号で表示されます。合わせ目の上は-1、下は+1のひもになります。

それぞれの行にひもの長さが表示され、色や加算長を設定することができます。

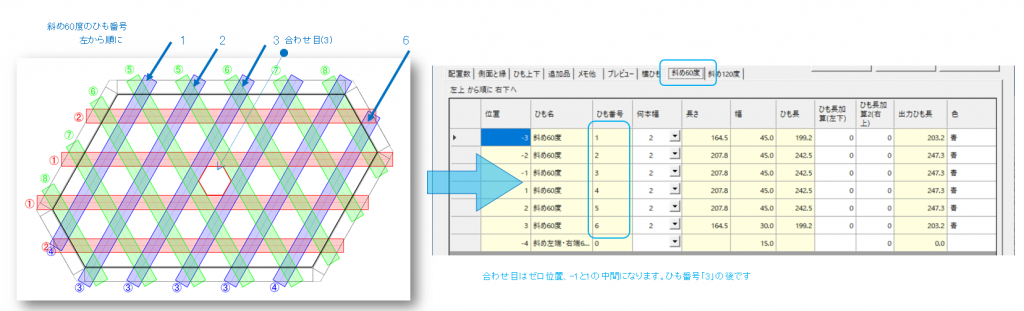

斜め60度のひもは、左上から右下に数えます。同様に、合わせ目の左上が-1、右下が+1のひもになります。

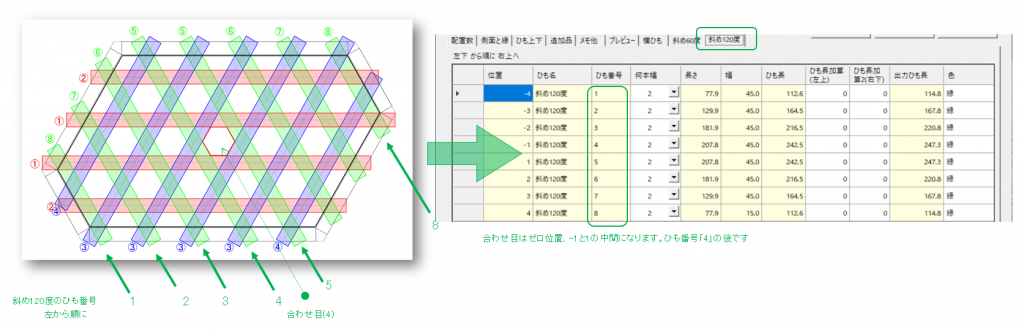

斜め120度のひもは、左下から右上に数えます。同様に、合わせ目の左下が-1、右上が+1のひもになります。

なお、この時、上端・下端や斜め左端・右端にゼロではない値をセットすると、行が追加表示されます。これらは幅を示すためのもので、色や加算長は設定できません。

立ち上げ位置

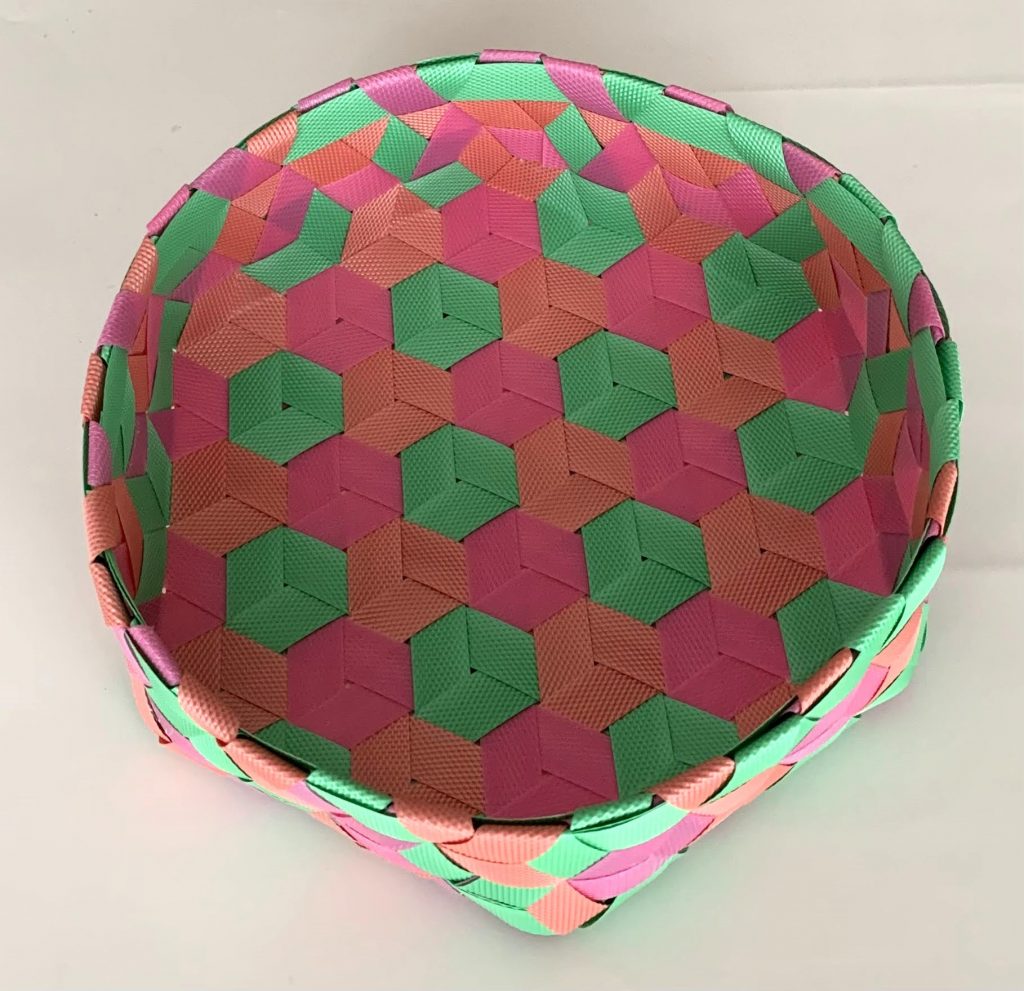

ひもに沿って折りますので、底から立ち上げて出来る辺は次のようになります。真ん中の水平線が辺で、上が側面、下が底です。CraftBandHexagon は、CraftBandSquareのように側面と底で編み目を変えることはできませんので、側面と底は続き模様になります。

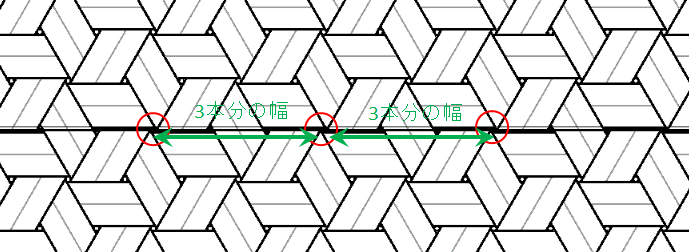

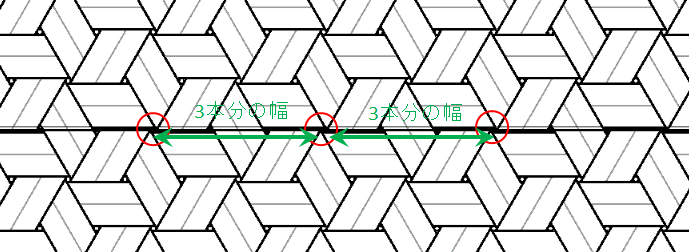

編み目は各方向3本ごとの繰り返しです。スターの中心を赤丸で示しましたが、辺上でも、ひも3本分ごとの繰り返しになっていることがわかります。

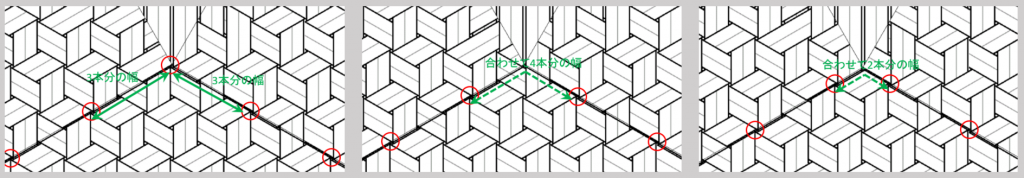

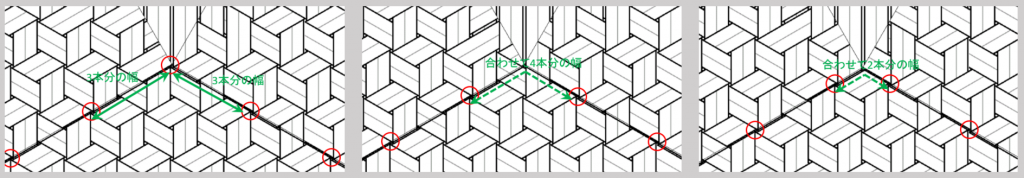

底に作られる六角形の角は、次の3つのパターンのいずれかとなります。

角の両側の底の辺で、同じ織り模様が続くためには、上図3パターンの左側図である必要があります。真ん中図だと4本・右側図だと2本となって、3本ごとの繰り返しとして続かないからです。

つまり、底から立ち上げて、側面を続き模様として織るためには、6つの角が全てスターの中心になるような位置に底を作る必要があるということです。

※上図は右綾ですが左綾も同様。右綾と左綾は混在しませんので。