| 名称 | 変わり小桝 網代 編み |

| 名称(読み) | かわりこます あじろ あみ |

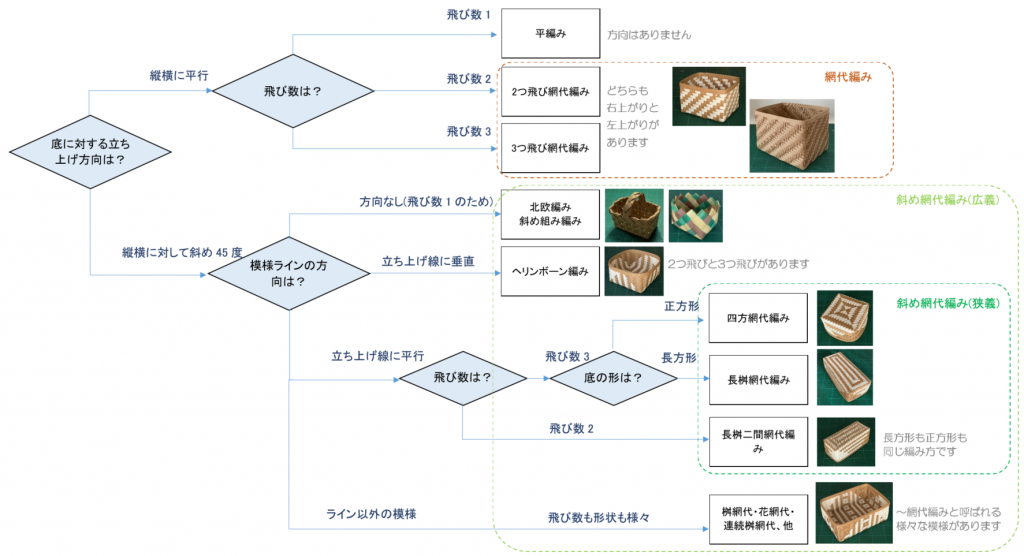

| 模様タイプ | 斜めに帯領域で分割 |

| 単位 | 繰り返し部分は10×10 |

| バンド幅 | |

| 色 | |

| 飛び数 | 1,3,5 |

| 対称性 | 水平線,垂直線,半回転 |

| 備考 |

佐倉竹芸保存会の「色々な網代編み」からです。2行目の「変わり 小桝」のかごを作ってみました。

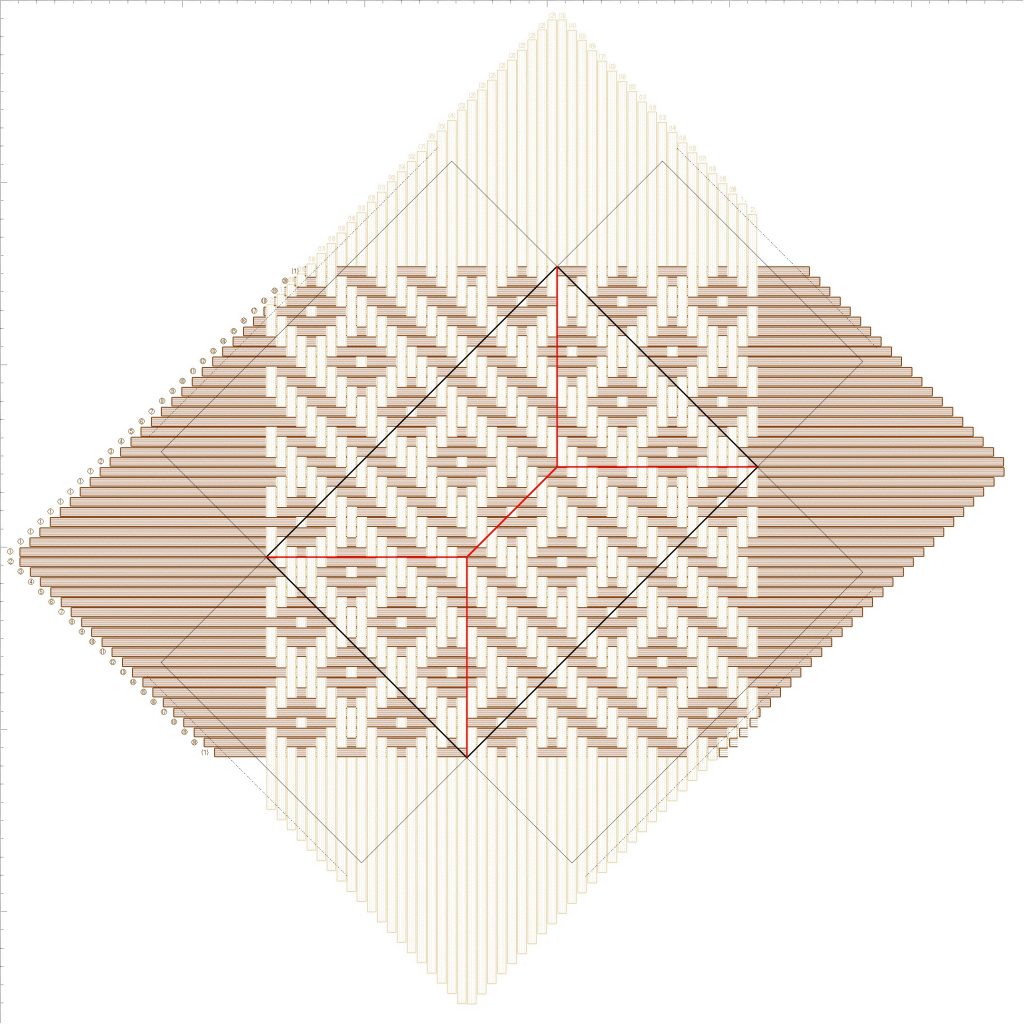

底に模様を作って、そのまま立ち上げるとどうなるのか、のお試しです。斜め45度なので、CraftBandSquare45でデータを作りました。ベースは花ますあじろ模様です。とりあえず、ラインの縁で折ってみました。

角が作れるのだろうか・側面がつながるのだろうか、と思いつつ試してみたわけですが、やってみて、できることがわかりました。

斜めであっても角であっても、90度に交差した縦横のひもを織るという点では他と変わりなかったのでした。編みにくいか編みやすいか、という差があるだけで。

底です。

底の辺をどの位置で立ち上げるかはあまり問題ではなく、角から上の側面が交差する箇所、つまり「側面の辺」が重要であることがわかりました。

「側面の辺」部分の拡大です。1×1が入っていて、編みにくい角が、更に詰めにくくなっています。こんな位置は避けた方が良さそうです。

編み図です。

データです。使用しているのは49本ですが、ひも上下には63×63分の模様を入れています。