折りカラー編みって何?

色画用紙を使って、2色の格子模様の箱を作ってみましょう。

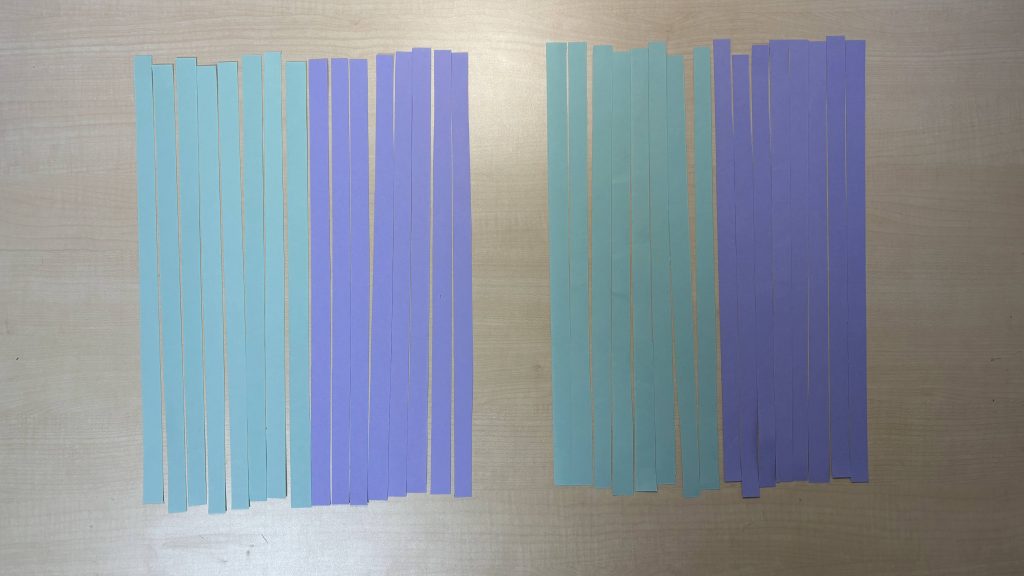

2種類を試してみます。

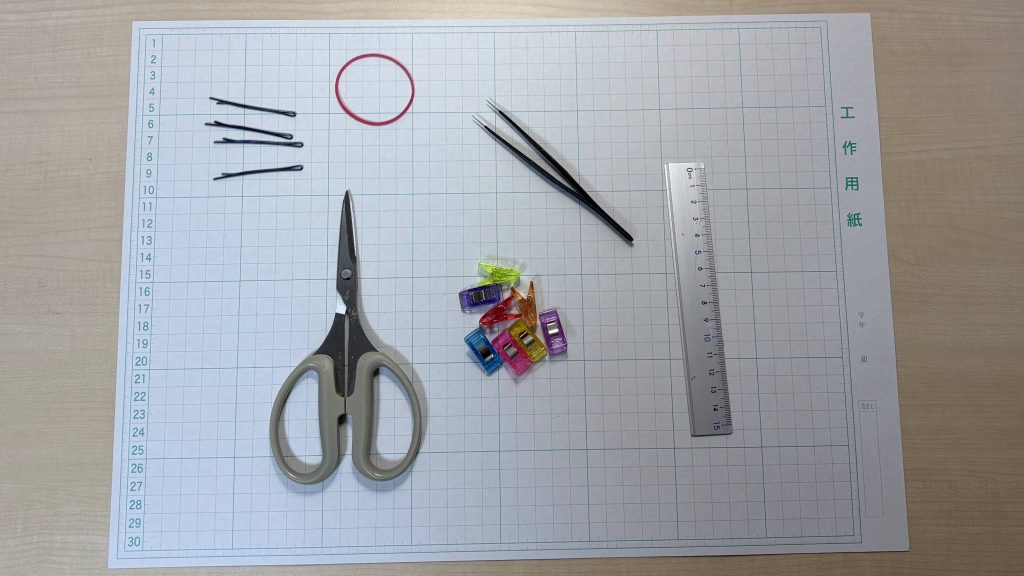

準備編

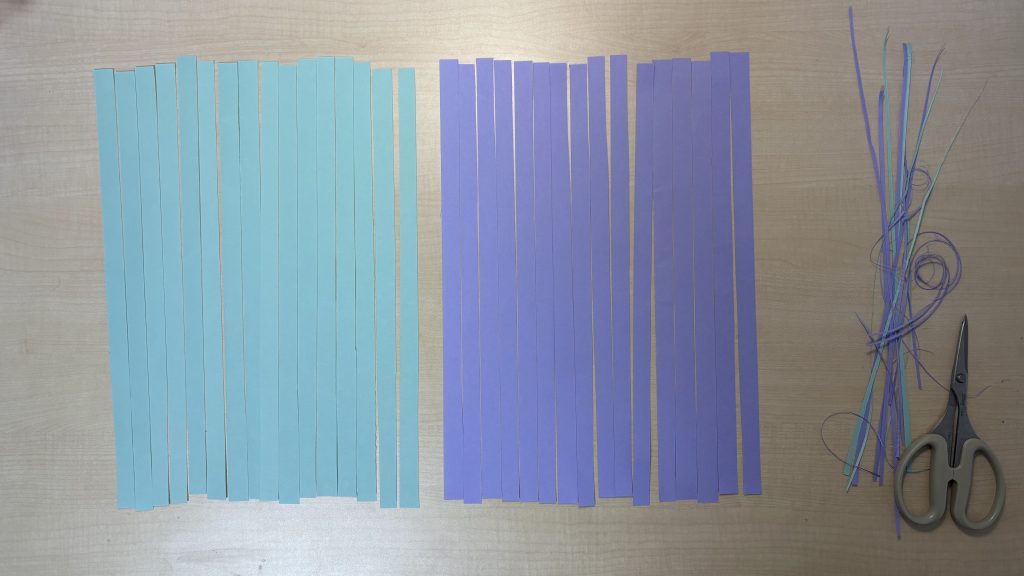

各画用紙を16本のテープに切ります。4回折りです。半分に折って切る/折り目をつけてから切る/カッターを使って切る、いずれでもOK。

幅が不揃いだったら、細いテープに合わせて調整しましょう。比率的には、少し細めの方がベターです。

作り方の概要

縦横8本ずつ、真ん中を合わせて、重なる部分を編みます。1点ずつ各方向に上下が入れ替わるようにしてください。

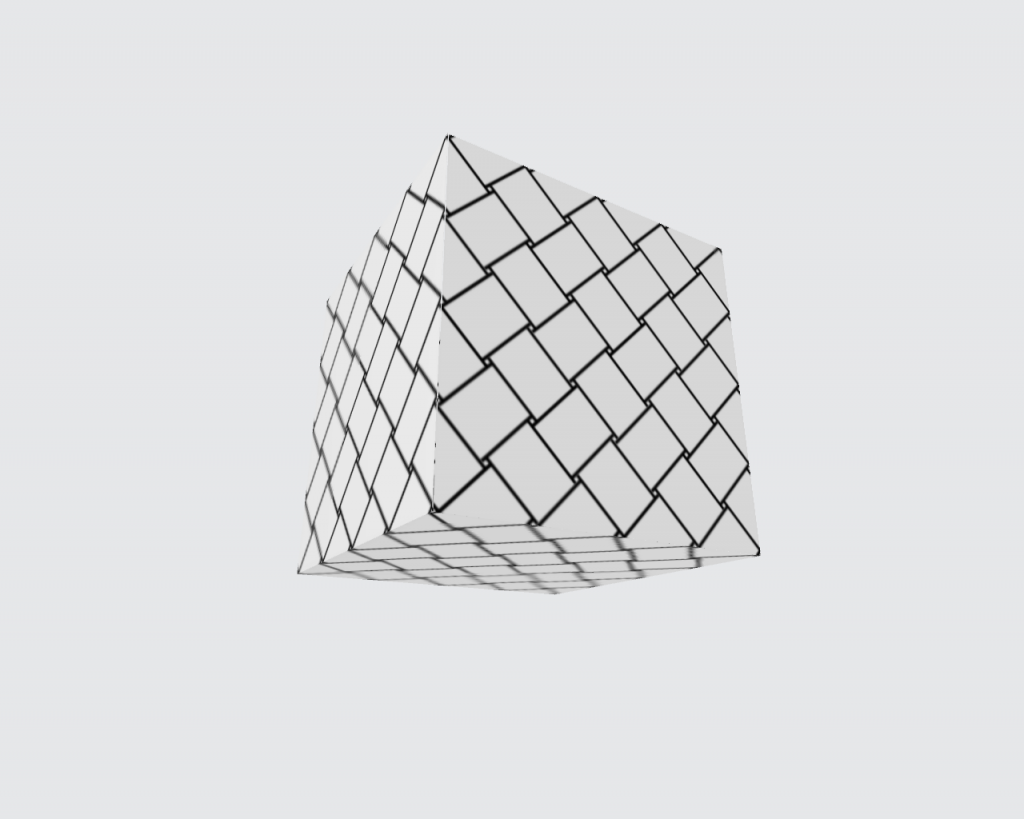

赤線が中央線で、端のテープとクロスする菱形(45度傾いた正方形)を底にします。辺の四角数は4です。

折って作る側面、高さの四角数は2です。縁を折り返す分、テープは長くなっています。

上の透視図を開いた、展開図です。

半分の高さである四角数2を縁にします。

赤線は、外側に折り返す箇所を示しています。4つの辺のうち向かい合う2辺です。

青線は、内側に折り返す箇所を示しています。外側に折り返さなかった残りです。

テープの端は底で処理します。編み目の裏に隠れる長さであれば、そのまま差し込みます。表に出るようであれば、隠れる長さにカットして、裏に差し込みます。

側面にも折り目をつけて、箱状に形を整えます。

糊なしで、側面が4重の小箱が作れました。

次稿に続きます。

- やってみよう 折りカラー編み(2)…そのままタイプ

- やってみよう 折りカラー編み(3)…配置換えタイプ

- やってみよう 折りカラー編み(4)…比べてみましょう(動画あり)

色のないデータです。お好きな色の組み合わせを試せます。