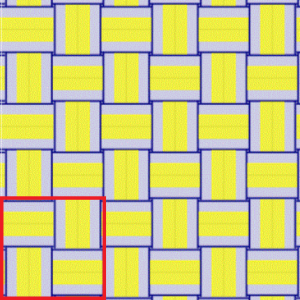

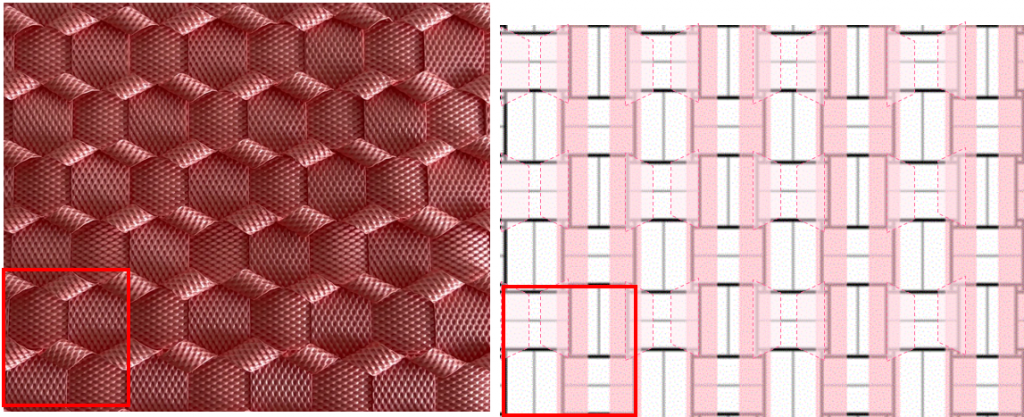

PPバンド・井桁模様のステッチ

| 名称 | 井桁(いげた)模様 | Grid Pattern |

| 概要 | 単色ベースに縦横 | AAAA-BBBB |

| 単位 | [水平方向] 2 | [垂直方向] 2 |

| レベル0 | [水平] A色 | [垂直] A色 |

| レベル1 | [水平] B色(1/2幅) | [垂直] B色(1/2幅) |

| レベル2 | ||

| 備考 | 転置 同じ |

1色でつくったかごで、バンド全てに、レベル1の後差しひもを加えたステッチです。ストライプのバンドで足りそうなものですが、ステッチであれば、部分的に色を変えたり間引いたりという応用も可能になります。

内側と底です。内側はベース一色です。垂直方向の差しひもは底を通したので、全体が同じ模様になっています。

1単位分の編み目(赤枠)です。

※前側面の左下から、右(0度)方向・上(90度)方向にカウントアップ。左下は垂直方向がover/水平方向がunderです。

Square のデータです。

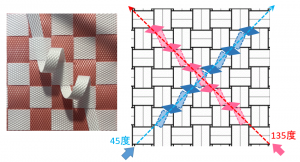

PPバンド・花菱模様のステッチ

| 名称 | 花菱(はなびし)模様 | Floral Diamond Pattern |

| 概要 | 格子ベース、2色の斜め方向ループ | BBAA-UAB |

| 単位 | [水平方向] 4 | [垂直方向] 4 |

| レベル0 | [水平] B色 | [垂直] A色 |

| レベル1 | [垂直方向] 0: – | 1:B色(1/2幅) | 2:- | 3: A色(1/2幅) ループしつつ45度方向に進み、コマの裏で135度方向とクロスします | [垂直方向] 0: – | 1:B色(1/2幅) | 2:- | 3: A色 (1/2幅) ループしつつ135度方向に進み、コマの裏で45度方向とクロスします |

| レベル2 | ||

| 備考 | ベースは2色の格子、B色の斜めラインに後差しひものB色が重なることでB色の菱形が作られ、A色を囲みます。 | 転置 鱗形状の方向 |

A色を赤、B色を白で作ってみました。ベースを2色の格子模様とし、同じ2色で斜め方向に通すことで、菱形の花びらが見えてきます。A色、赤の花模様です。

富田淳子 (2015). 『PPバンドで作るベトナムのプラカゴ』 文化出版局.

72-73ページ、作品23「花菱模様のバッグ」からです。

内側は格子模様です。側面に通した後差しひもを、そのまま底に3本分重ねて始末しています。

うろこ模様と同じようにループを作って平編みの目を通しますが、行き来ではなく、45度と135度の対角線方向に進みます。

1単位分の編み目(青枠・4×4)です。ループ部分は段にわたっているのですが、半分の形は編めないので、下から差してその上にループが作られる扱いです。右図はプレビュー図ですが、編み目やループは表示できないため、ベースとなる垂直方向のラインを示しています。

※前側面の左下から、右(0度)方向・上(90度)方向にカウントアップ。左下は垂直方向がover/水平方向がunderです。

Squareのデータです。差しひもについては、ループするため長さの1.7倍ほどのバンドが必要になります。ひも長加算値には、このかごのサイズに合わせた長さをセットしています。

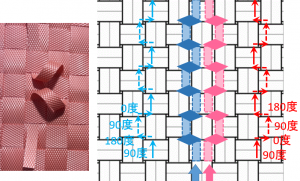

PPバンド・うろこ模様のステッチ

| 名称 | 鱗(うろこ)模様 | Scale Pattern |

| 概要 | 1/2幅のループ2個 | AAAA-UAA |

| 単位 | [水平方向] 2 | [垂直方向] 2 |

| レベル0 | [水平] ベース色 | [垂直] ベース色 |

| レベル1 | [垂直] 0: – | 1:ベース色(1/2幅) を並べて2本 1本は、90度→0度→90度→180度 で90度方向に進む もう1本は、90度→180度→90度→0度 で90度方向に進む | |

| レベル2 | ||

| 備考 | 1コマに1/2幅が2本 ループで対角線方向に移動 | 転置 鱗形状の方向 |

富田淳子 (2015). 『PPバンドで作るベトナムのプラカゴ』 文化出版局.

78-79ページ、作品30「うろこ編みのバッグ」からです。

全面がうろこのような立体的な模様になっています。ベースに通す、レベル1のステッチです。

内側には模様はありません。側面に通した後差しひもを、そのまま底に重ねて始末しています。

平編みの目を通すのに、平たく差し込んだのでは通らないところ、ループを作ることで隣の列に移動して通します。持ち手を固定するのに使われる技法です。

1/2幅の後差しひもなので、ベース1コマに2本通ります。それぞれ、右隣と左隣を行き来しつつ、側面を垂直方向に通します。

1単位分の編み目(赤枠・2×2)です。うろこ部分は段にわたっているのですが、うろこ半分の形は編めないので、下から差してその上にうろこが作られる扱いです。右図はプレビュー図ですが、うろこ形は表示できないため、ベースとなる垂直方向のラインを示し、うろこ部分を書き加えました。

※前側面の左下から、右(0度)方向・上(90度)方向にカウントアップ。左下は垂直方向がover/水平方向がunderです。

Squareのデータです。差しひもについては、ループするため長さの2倍ほどのバンドが必要になります。ひも長加算値には、このかごのサイズに合わせた長さをセットしています。

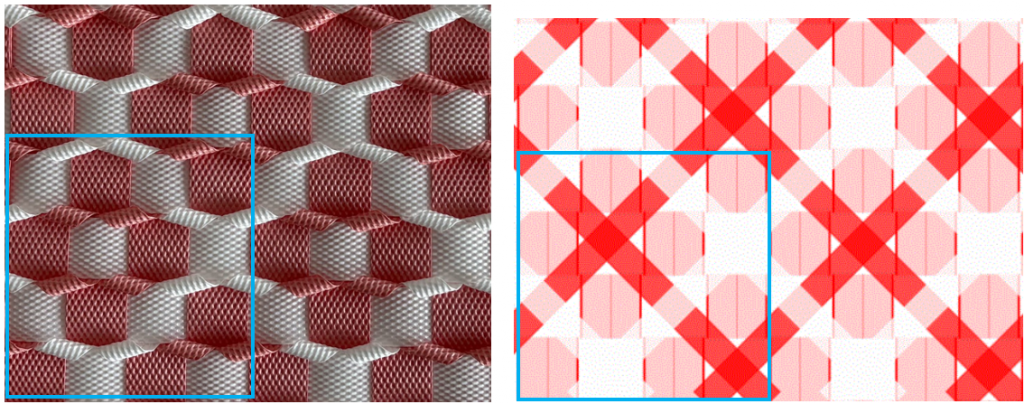

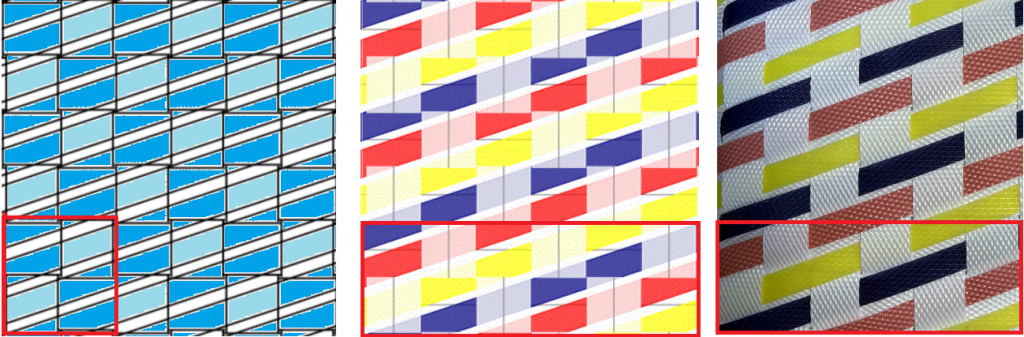

PPバンド・斜め短冊模様のステッチ

| 名称 | 斜め短冊(ななめたんざく)模様 | Diagonal Slat Pattern |

| 概要 | 3±1マス片方向 | AAAA-S1 |

| 単位 | [水平方向] 6 | [垂直方向] 2 |

| レベル0 | [水平] ベース色 | [垂直] ベース色 |

| レベル1 | [18度] 0: A色 | 1:- | 2:B色 | 3: – | 4:C色 | 5: – (全て1/2幅) | |

| レベル2 | ||

| 備考 | A,B,C色が同じなら、水平単位は2。 垂直ひも数の約数であれば、側面全体の繰返し可。 72度, 108度, 162度でも同様。 | 転置 角度変更に相当 |

「横3マス・縦1マス」タイプ、レベル1のステッチです。ベース色は白、A色はイエロー、B色は紺、C色は赤にしてみました。

「横3マス・縦1マス」タイプとしては、18度と162度があるのですが、18度で埋めたため162度は通りません。いずれか一方しか選べないので「斜め線」、それが途切れているので「短冊」つまり「斜め短冊」模様です。

内側と底です。ステッチは側面にだけ、底と縁で各1段分差し込んでいます。高さの比率を少し高めてスクエア形にしたので、後差しひもが側面をちょうど一巡します。

3色にしたので垂直方向の単位は6です。垂直ひも本数は(7+14)*2=42 で、単位の7倍ですから、全面と背面の色の位置は異なります。とはいえ、このサイズである必要はないし、3色でなくても垂直ひも本数に合わせれば、側面は繰り返しパターンになります。

1単位分の編み目(赤枠)です。後差しひもが全て同じ色であれば、左図・2×2単位になります。今は3色使っていますので、中央(プレビュー図)と右(写真)のように6×2単位です。

※前側面の左下から、右(0度)方向・上(90度)方向にカウントアップ。左下は垂直方向がover/水平方向がunderです。

Squareのデータです。ソフトでは、フレームへの斜めの差し込みが指定できないので、全面に垂直方向のバンドを重ねて疑似的に表示させています。

Fab Your Vibe! – バイブコーディングで遊んできました

FabCafe Kyoto のイベント『Fab Your Vibe! – バイブコーディングで遊ぼう vol.2』に参加してきました。こんなイベントです。

Claude Code、Cursor、CodeX などのAIコーディングツールを利用して、アイディアを形にしてみましょう。ルールはひとつ。コードを一切書かないこと。

どこで、なにに、どんなコーディングをしてもらって、どうやって動かすの?レベルでしたが、例をみせてもらって、そもそものところからAIに教えてもらいつつ、何とか進めることができました。

最後に、参加者の皆さんが作られたアプリを見せて頂いたのですが、画像や動画や地図、音楽・ショートストーリーにゲームと、ちゃんと動くし、組み合わせがリッチ。全部AIが教えてくれたんですよ、と言いつつも、その人にしか表現できないこだわりが形になっているのです。人間も、AIも、すごい。

さて私。このマルチメディアの時代にレガシーとは思いつつ、趣味は籠ですから、籠のアプリを作ってもらいました。ヤバい事故も起こしかけて、早い段階で気づけてよかったね、なんて、慰めなのか自己正当化なのかわからないコメントももらいつつ。

説明より描かせたい画像を見せるといいよ、などいろいろ教えていただいたスタッフの皆様、ありがとうございました。その後、仕様簡略化&修正を加えてできたのがこちら。

スマホでも動きます。試してみてください。