講座は終了しました。ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

講座の案内はこちら。

(インストール)

- 「起動するまで」を参照して、アプリをインストールしてください。完了すると、デスクトップに5点のアイコンが作られます。

- 今回使用するのは、うち3点《CraftBandSquare》《CraftBandSquare45》《CraftBandHexagon》です。

- 《CraftBandSquare》のアイコンをダブルクリックして起動し、設定ファイルの場所と名前を聞かれたら、”ドキュメント”など自分のファイル保存用の場所(デスクトップはお勧めしません)を指定して、メイン画面が開いたら終了させてください。

- 《CraftBandSquare45》《CraftBandHexagon》についても同様に、同じファイルを指定してください。

- これで、3点のアプリが起動できるようになりました。

(準備1)

<配布は終了しました>

- 上のファイルをダウンロードしてください。

- 《CraftBandSquare》を起動し、[設定]メニューの[基本設定]画面を開いてください。

- 画面が開いたら、[インポート]ボタンをクリックし、上でダウンロードしたファイルを指定して[開く]としてください。上書きの問い合わせには[はい]としてください。

- 更新メッセージが表示されたら完了です。この操作により、[ひも上下]から呼び出せる模様の数が増えます。(《CraftBandSquare45》の操作は不要です)

(準備2)

- 《CraftBandSquare》のアイコンをダブルクリックして起動してください。

- [編集]メニューの[バンドの種類選択]画面を開いてください。

- 「対象バンドの種類名」から「汎用(1幅1ミリ)」を選び、「出力時の寸法単位」は“cm “を選んでください。選択出来たら[OK]ボタンでこの画面を閉じ、メイン画面も終了させてください。

- 《CraftBandSquare45》《CraftBandHexagon》についても同様に、「対象バンドの種類名」と「出力時の寸法単位」を選択してください。

基本的な操作

演習: やってみましょう

※各タイトルがリンクになっています。指示に従って、操作してみましょう。

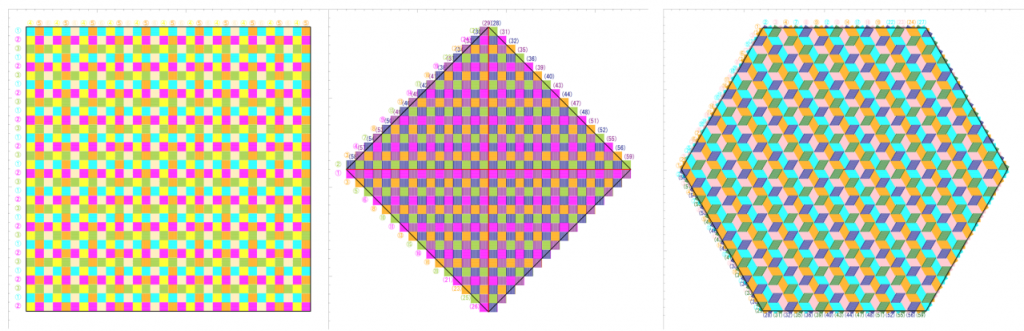

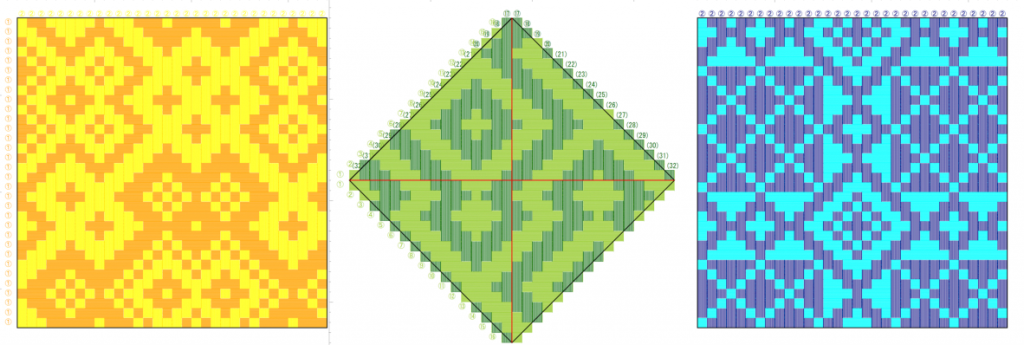

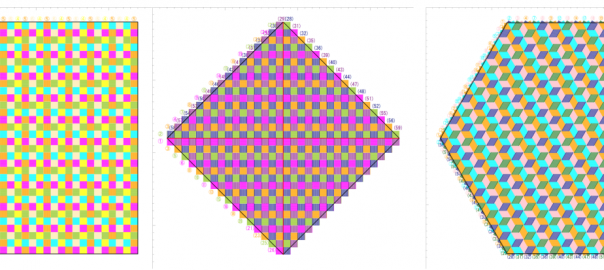

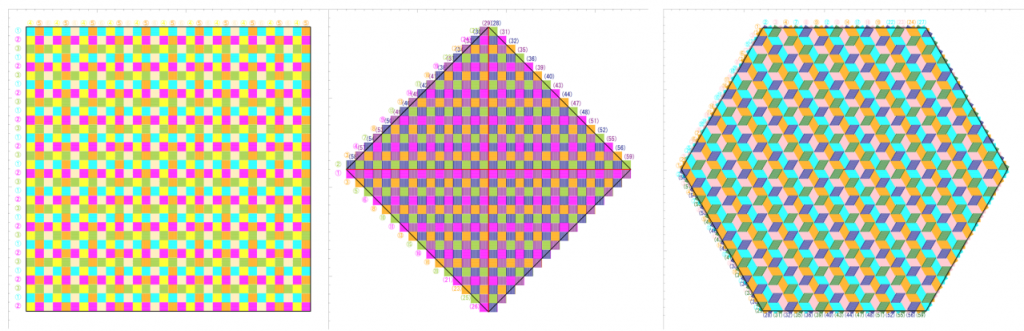

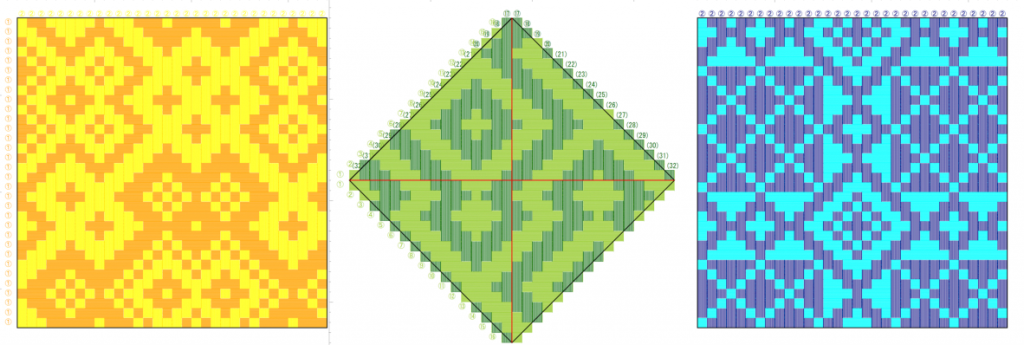

3点のアプリ、《CraftBandSquare》《CraftBandSquare45》《CraftBandHexagon》を使ってみましょう。バンド個別に色を設定して、作られる模様を見てみましょう。色の編集機能を使って、繰り返し設定や一括変更をしてみましょう。

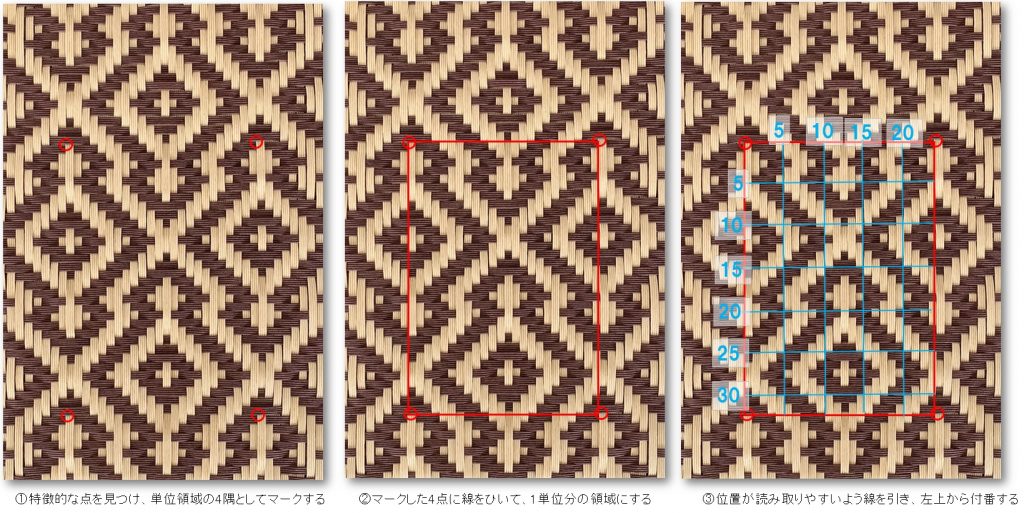

《CraftBandSquare》と《CraftBandSquare45》には[ひも上下]というタブがあります。縦横、指定した本数を単位として、チェックONは縦ひもが上・チェックOFFは横ひもが上の編み目を設定するものです。編み目で作られる模様を見てみましょう。

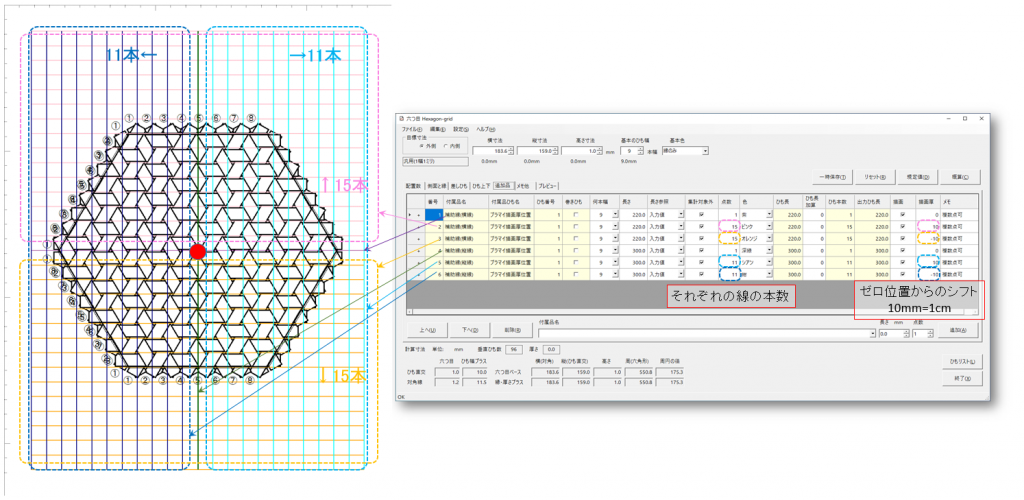

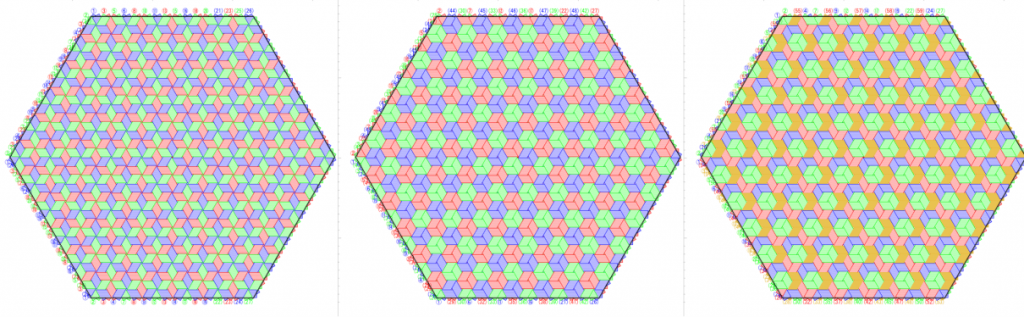

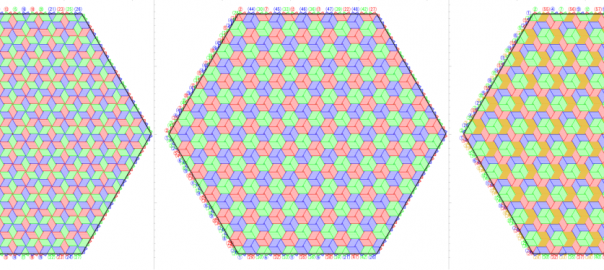

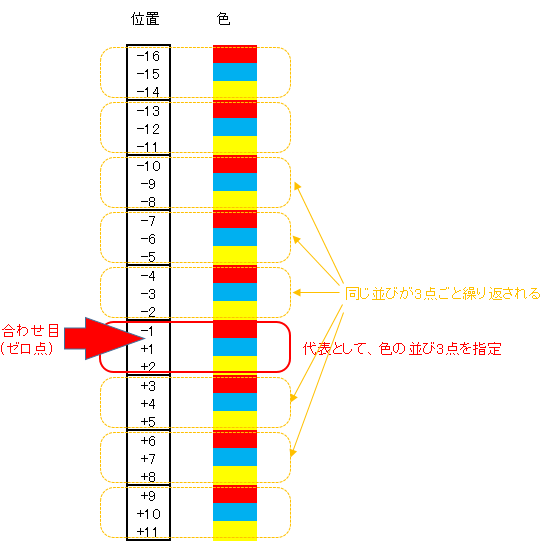

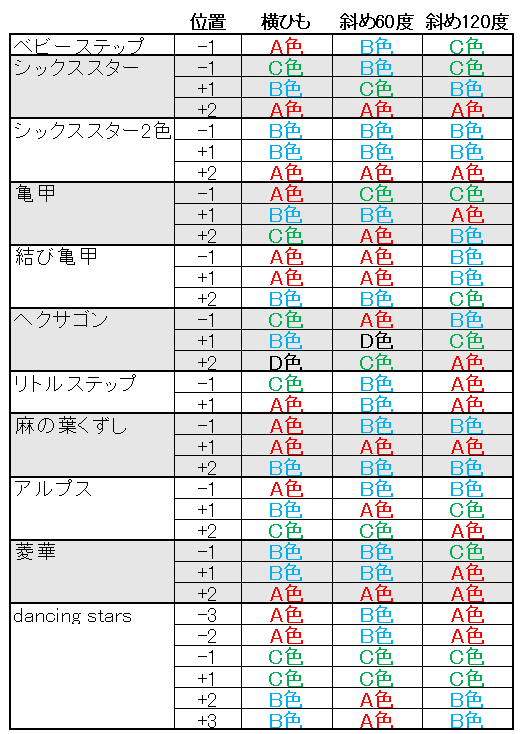

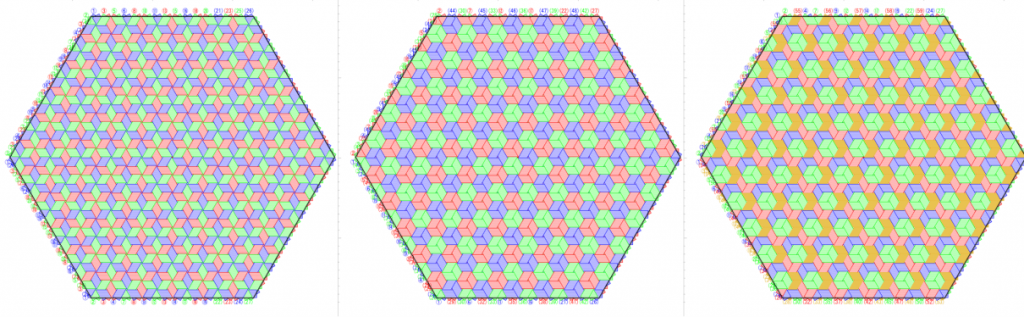

《CraftBandHexagon》では、3方向のバンドの重なり位置と繰り返し色の配置を合わせることで、ベビーブロックやシックススターなどの模様を作ることができます。ルールに合わせて、模様を作ってみましょう。

バンド幅と描画色

※先の演習で作ったデータを、以下を参考に、自由に変更してみましょう。

「何本幅」の選択について

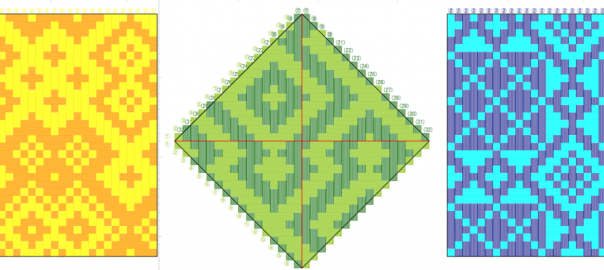

演習では、バンドの種類は「汎用(1幅1ミリ)」を使い、全てのバンドを同じ「10本幅(10mm)」にしていました。

「10本幅」としたのは、1センチ幅で作るとわかりやすいだろうということで、固定値ではありません。同じ画面の操作で、1本幅(1mm) ~ 50本幅(50mm) の任意の数値を選ぶことができます。

縦ひも、横ひもなどのタブには、1行につき1本のバンドが表示されていますが、「何本幅」の数値を変えることで、1mmから50mmの幅に変えることができます。[設定]メニューの[色の繰り返し]画面から、幅の繰り返しを作ることもできます。

バンドの種類について

使用したバンドの種類「汎用(1幅1ミリ)」もまた、固定ではありません。登録されている「バンドの種類」から任意に選んで使うことができますし、更には、ご自分で、使いたい幅のバンドを登録することができます。

描画色について

演習では、登録されている中から色を選んでいましたが、「描画色」を作成して、その色で図を描かせることもできます。

応用に向けて

ここまでで、

- 「任意の幅」「任意の色」のバンドを

- 2軸では、任意の編み目を組み合わせて

- 3軸では、鉄線編みの位置を合わせて

模様を作れるようになりました。

ソフトを使うことで、

- いちど作ったデータは、ファイル化して再利用することができます

- 様々なデータファイルを体系的に作れば、ライブラリになります

- ひな型の色をセットで変えて、簡単に色合わせすることができます

- 画像を、実寸で印刷すれば、型紙にすることができます

皆さんは、“何に使いたい”と思って受講されたのでしょうか。その目的は果たせそうでしょうか。サイトでも何点か試作してみましたが、いろいろ応用してみてください。

そして、今回は、平面だけを扱いましたが、本来は「かご」の立体形状をデザインするソフトです。平面をマスターされましたら、高さを加えた立体にも、チャレンジしてみてください。