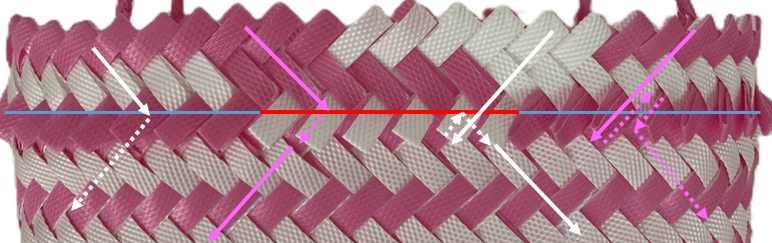

折りカラー編みについて、平編みで説明しましたが、同じバンドの並びであれば編み目を変えても同様にできるはず。網代編みで試してみました。

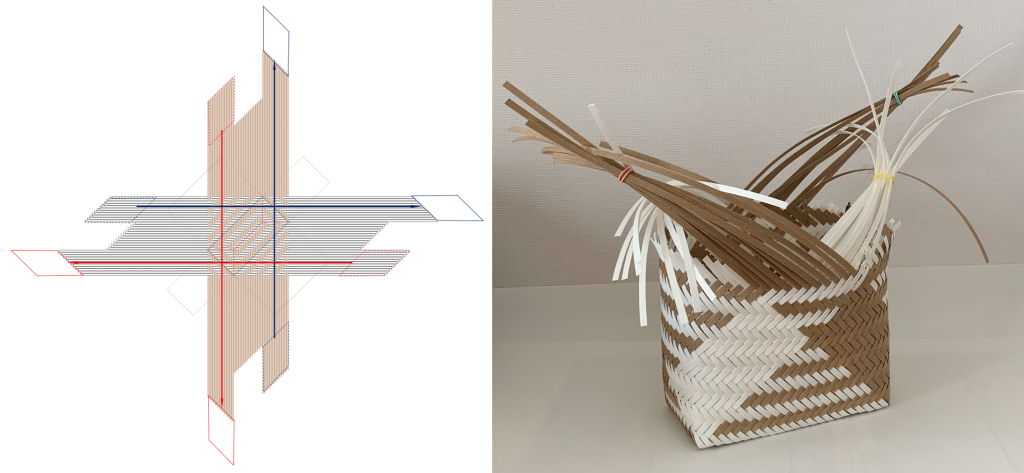

ドット模様と同様、先にPPバンドで網代編みを試作した時は底で2色を重ねましたが、折りカラー編みでは底はそのままなので簡単です。3つ飛びなのでクラフトバンド/紙バンドで、側面の模様がわかるようにバッグにしてみました。

斜め網代編み2色のバッグ

斜め網代編み2色のバッグ

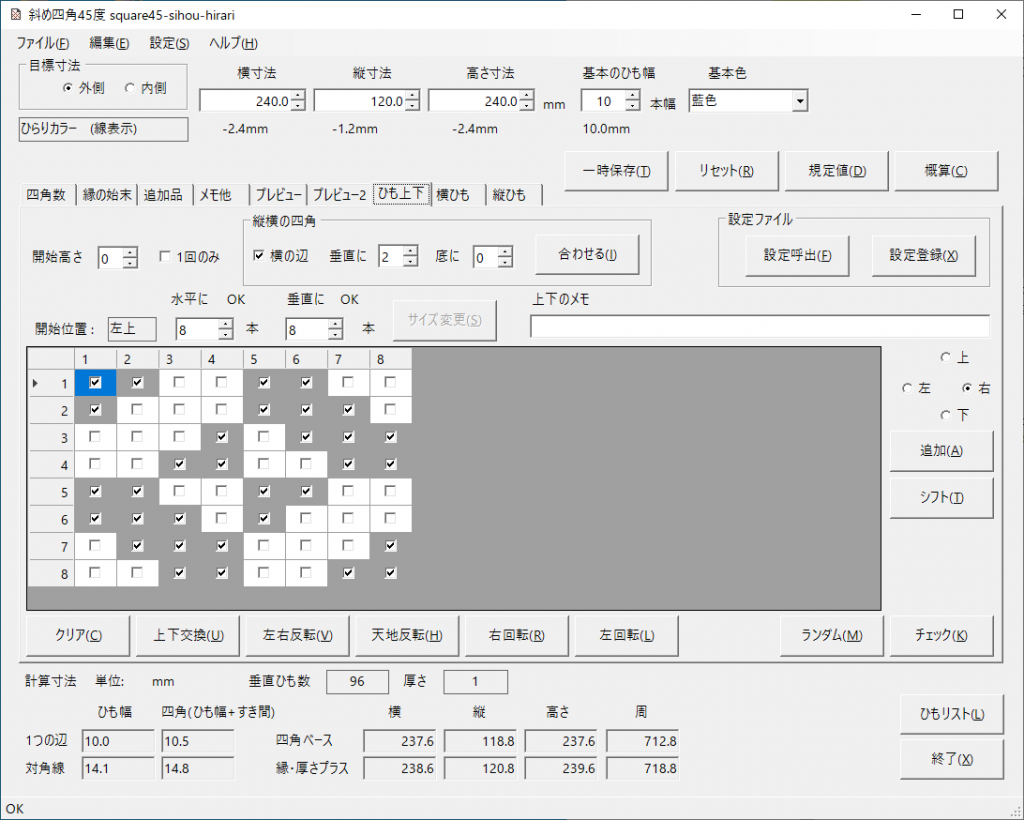

すき間は0.4ミリにしました。6本幅で3つ飛びなのでもっと詰められるのですが、厚みのあるバンドで折り返し効果がわからないし、初めてのバッグだしで、かなりな安全値です。編みやすかったのですが、出来てみると不均一で、もう少し詰めてもよかったと思いました。

底と内側です。

折り返しについては、底まで伸ばすのは全体ではなく外側になる分だけとし、内側は6センチほどにしました(でも、ちょっと少なすぎでした)。底での縁の始末は短辺側ですが、長方形の入れ子の長桝網代編みですから、中央まで伸ばすより合っていると思います。

今のところ、CraftBandSquare45では、それぞれのバンドに加える「ひも長加算」が1点しか設定できず、加算値はバンドの両側に均分されます。でも、外側になるバンドは片側だけなのです。

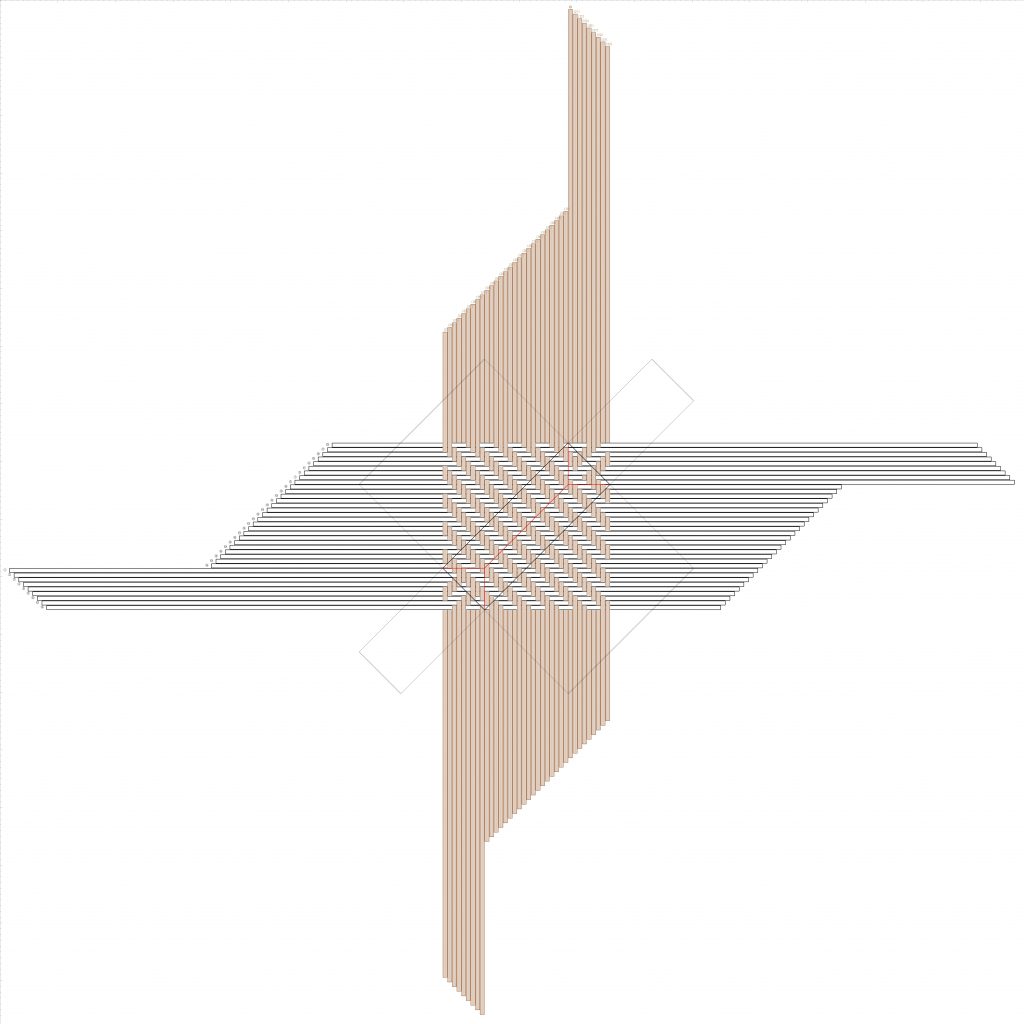

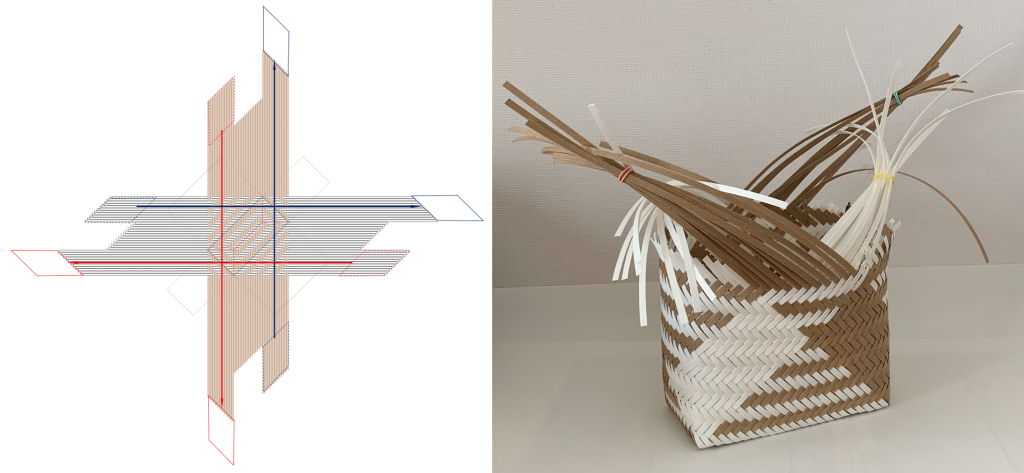

ですので、[プレビュー]は下図のようになりますが、実際に編むときは、底の長方形の短辺側に寄せました。左側の図、赤と青の4箇所の平行四辺形部分、点線部分を実線部分に移動です。そして、部分的に長いバンドの状態を側面まで編んだのが右写真です。

縦横と高さの条件は、先の適用例と同じです。

- 横の四角数 23

- 縦の四角数 11

- 高さの四角数 17 = (23+11)/2

折り返し位置は、白のブロックと茶色のブロックが交差する対角線となります。3つ飛び長方形の真ん中です。

CraftBandSquare45のデータです。底の配置は上述のように調整してください。

さて。出来たバッグを見た一般人Aさん曰く。

外側?普通じゃん。単なる線だし、不揃いだし。

それより内側の模様の方が、ダイナミックでカッコいいじゃん。

「角が茶色と白の箱」の呪縛、恐るべしです。まぁ確かに、下手なので、重ねたバンドは少しずれてしまっていますが。