| 名称 | 丸 網代 編み |

| 名称(読み) | まる あじろ あみ |

| 模様タイプ | 中心からの4象限 |

| 単位 | |

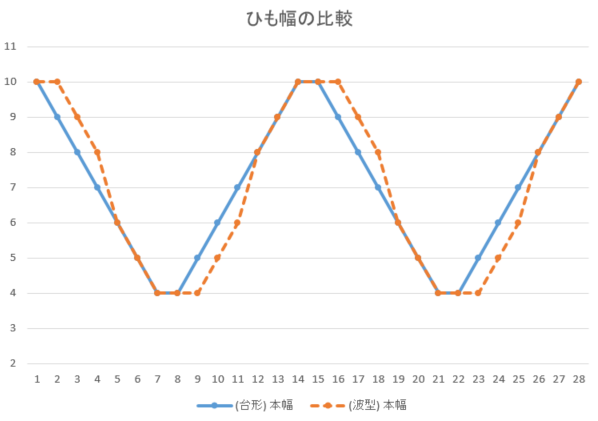

| バンド幅 | 水平・垂直とも、中心から外に段階的に広→狭 |

| 色 | |

| 飛び数 | 1~5 |

| 対称性 | 水平線,垂直線,半回転 |

| 備考 |

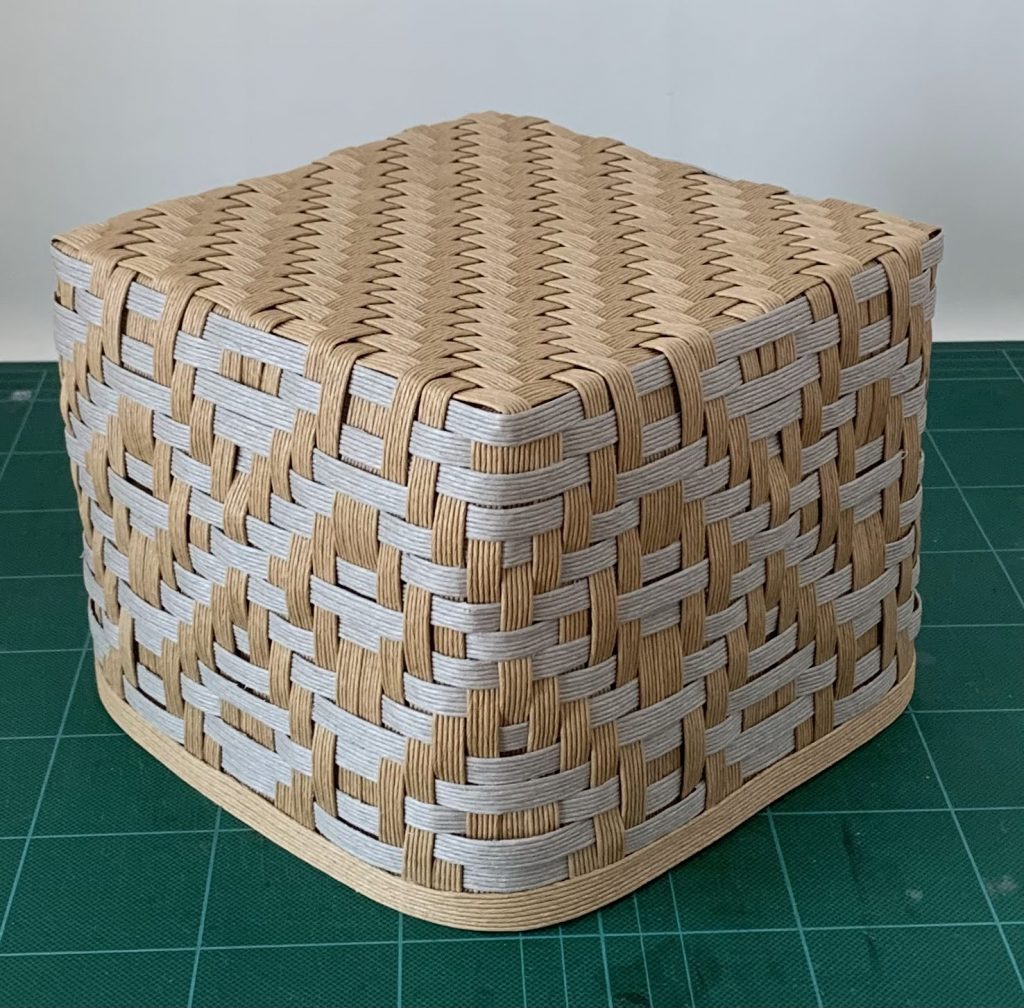

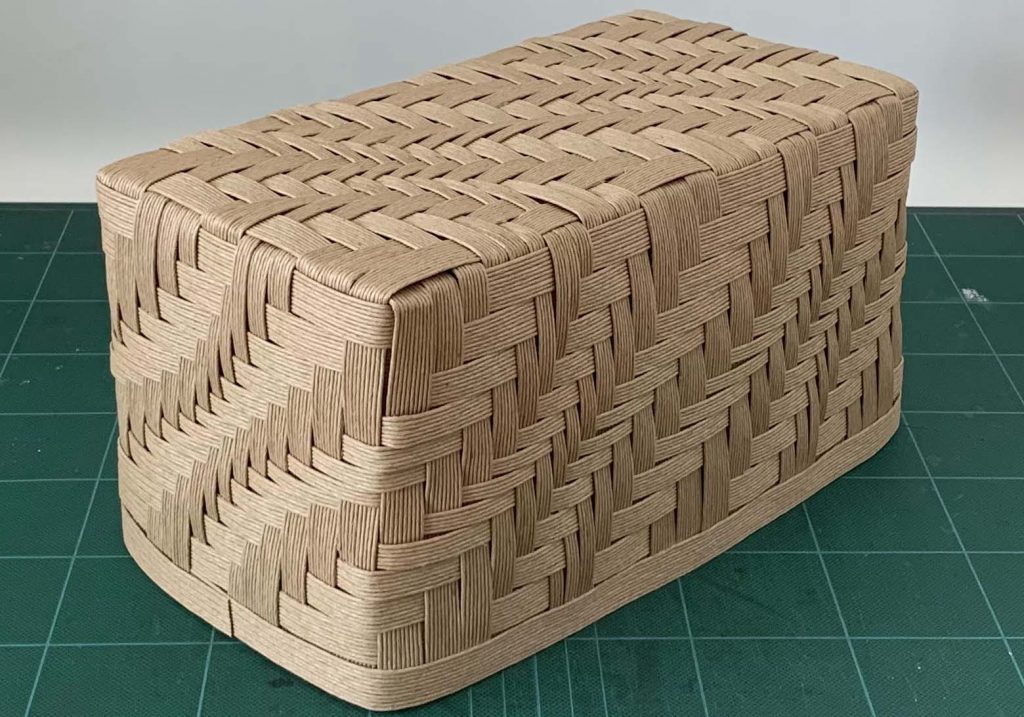

まんじ紗綾網代編みに続いてもうひとつ、

『かご編みの技法大全』佐々木麗子、誠文堂新光社、2018電子書籍版 v1.0

に掲載されている模様を作ってみました。93ページの「丸網代編み」です。

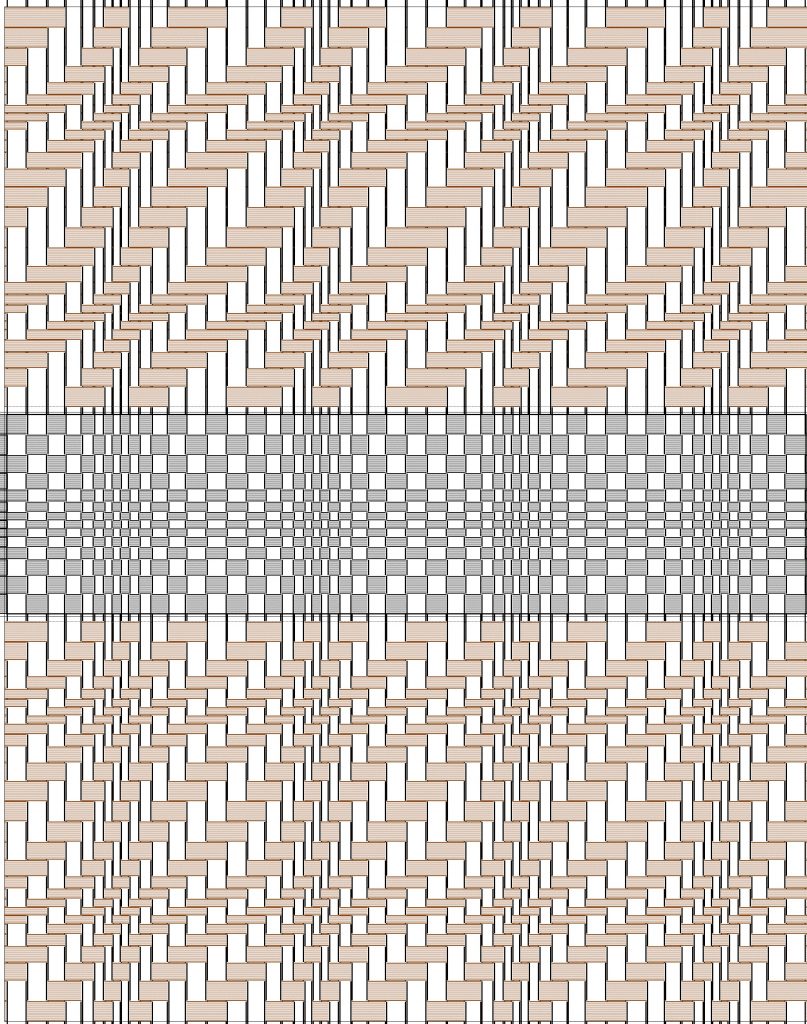

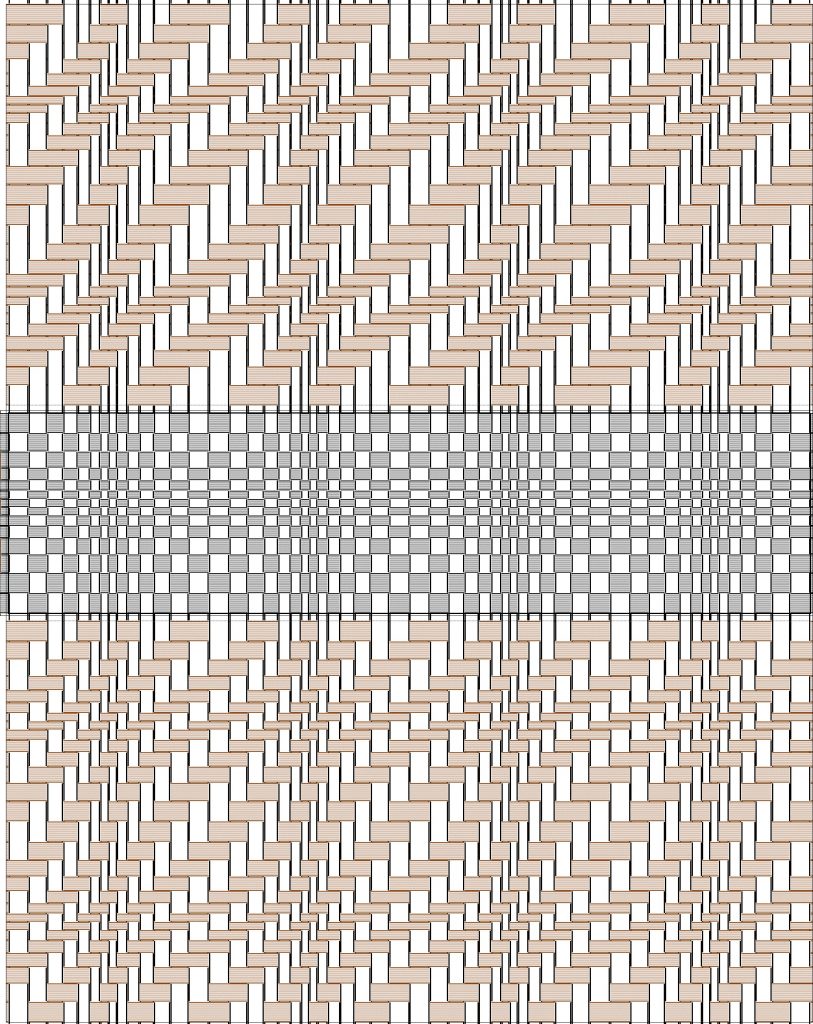

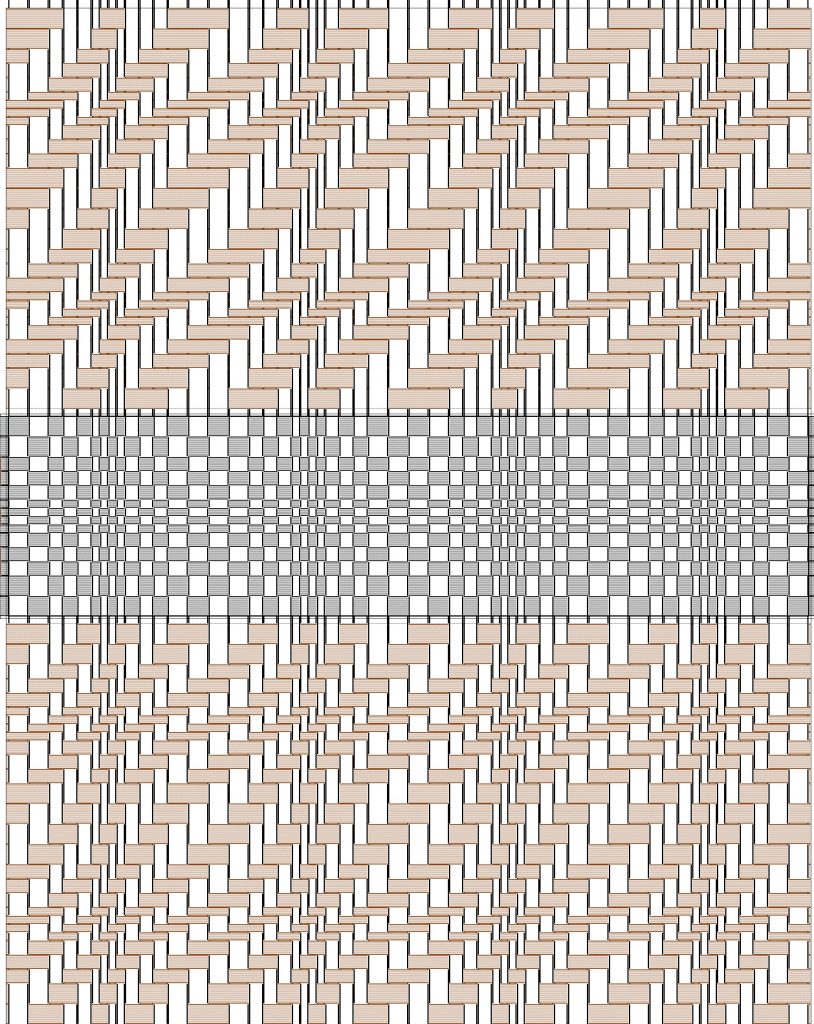

中心の幅を広くすると丸になるということで、10, 8, 6, 4 本幅を組み合わせてみました。

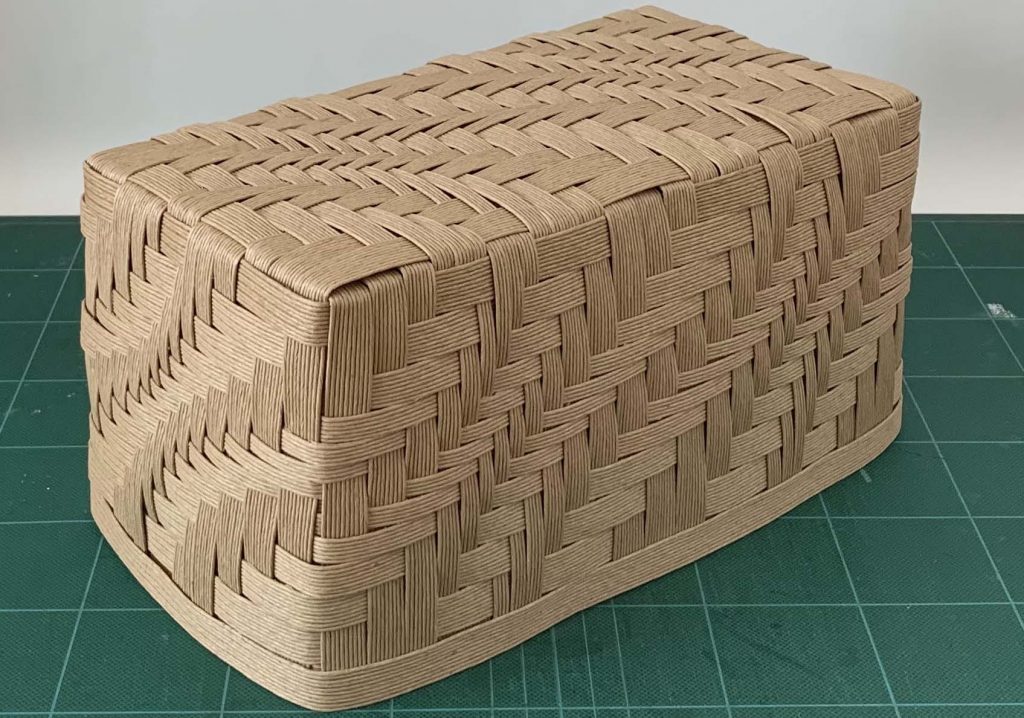

4側面、それぞれ同じ丸になるようにしています。斜めから見ると丸が並んで見えて、同書94ページの「花網代編み」のような感じになります。

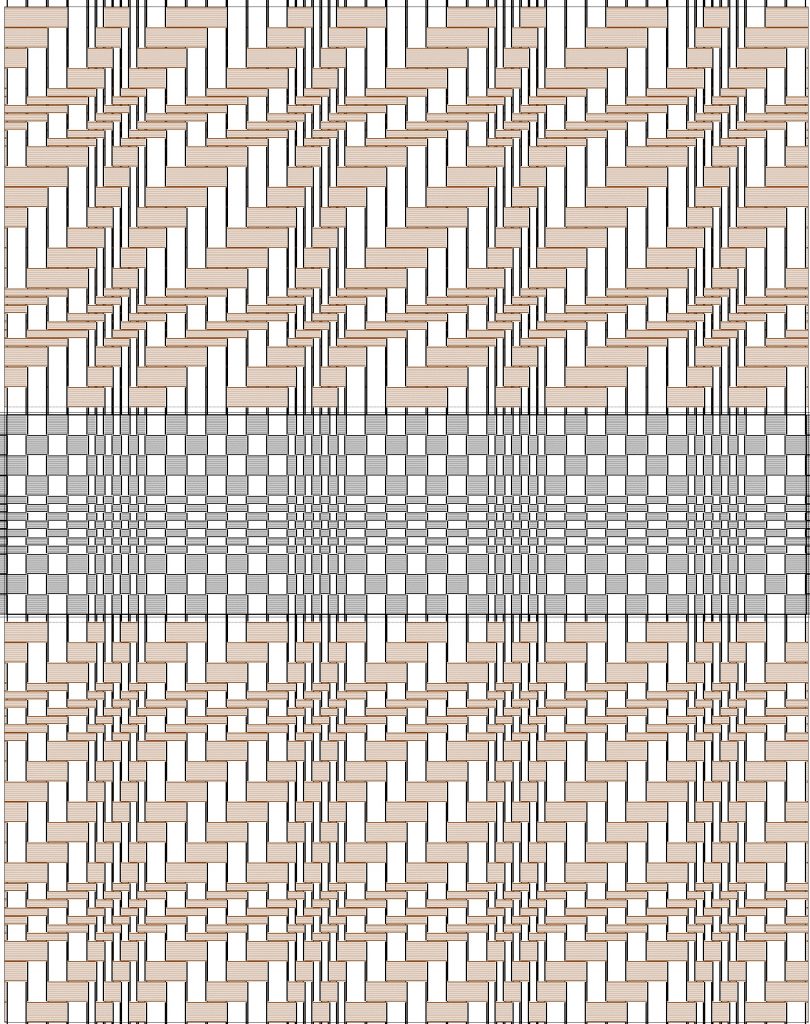

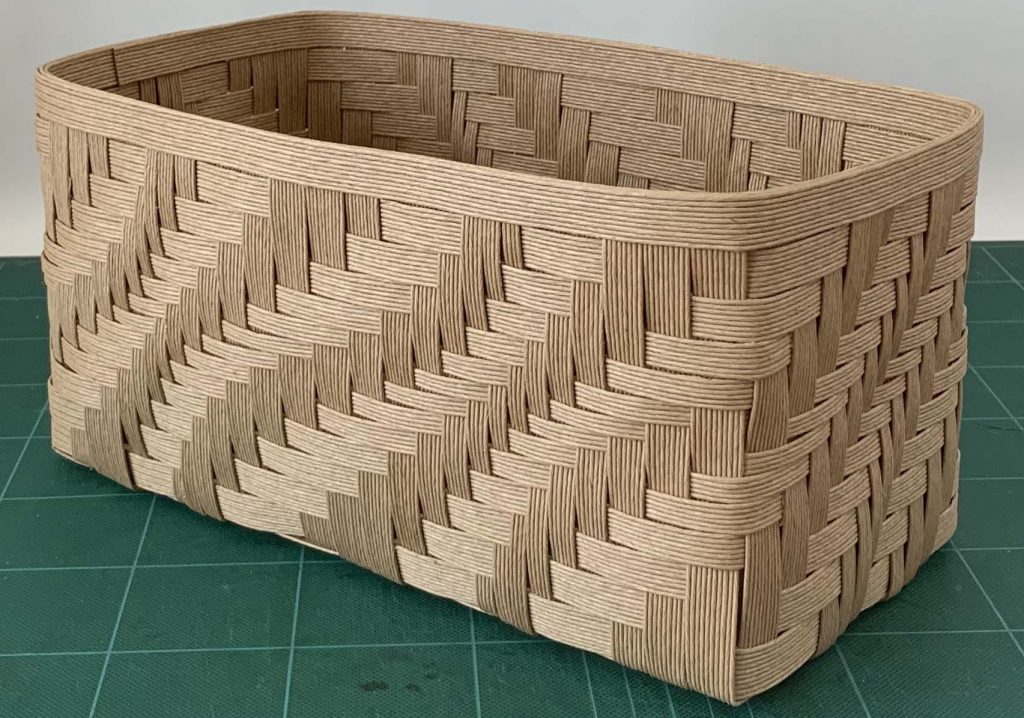

内側はこんなです。幅広のひもがあるので、底は2つ飛び網代編みにしました。

展開図の編み図です。

じーっと見ていると、底を中心とした同心円が見えるような気がしませんか?上の写真もそうなのですが、定規を当ててみると直線なのです。これも錯視なんでしょうか。

データです。