| 名称 | 網代 編み 片流れ 網代 編み 3つ飛び 網代 編み 3本飛び 網代 編み 3本飛ばし 網代 編み 三間 網代 編み 三目 網代 編み |

| 名称(読み) | あじろ あみ かたながれ あじろ あみ みっつとび あじろ あみ さんぼんとび あじろ あみ さんぼんとばし あじろ あみ みま あじろ あみ さんもく あじろ あみ |

| 模様タイプ | 単位の繰り返し |

| 単位 | 6 × 6 |

| バンド幅 | |

| 色 | |

| 飛び数 | 3 |

| 対称軸 | 半回転 |

| 備考 | 右上がり、左上がり |

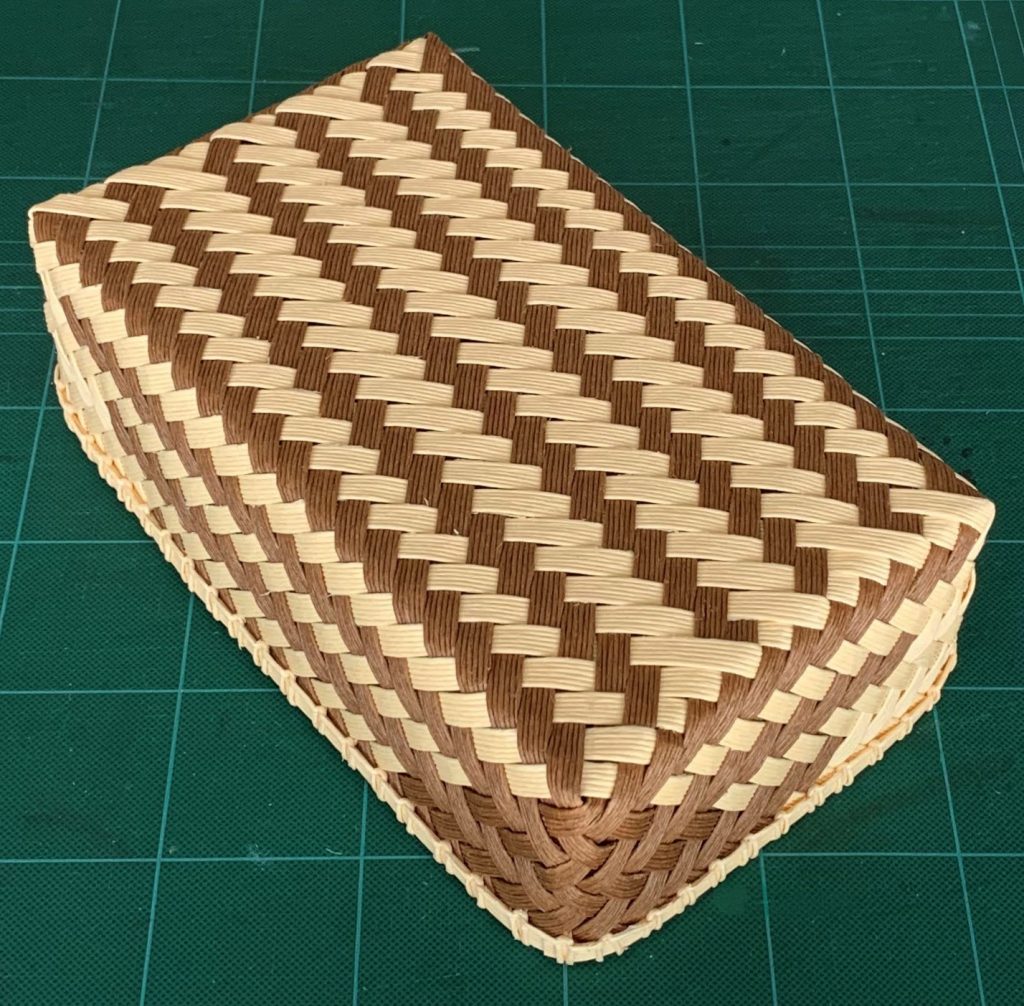

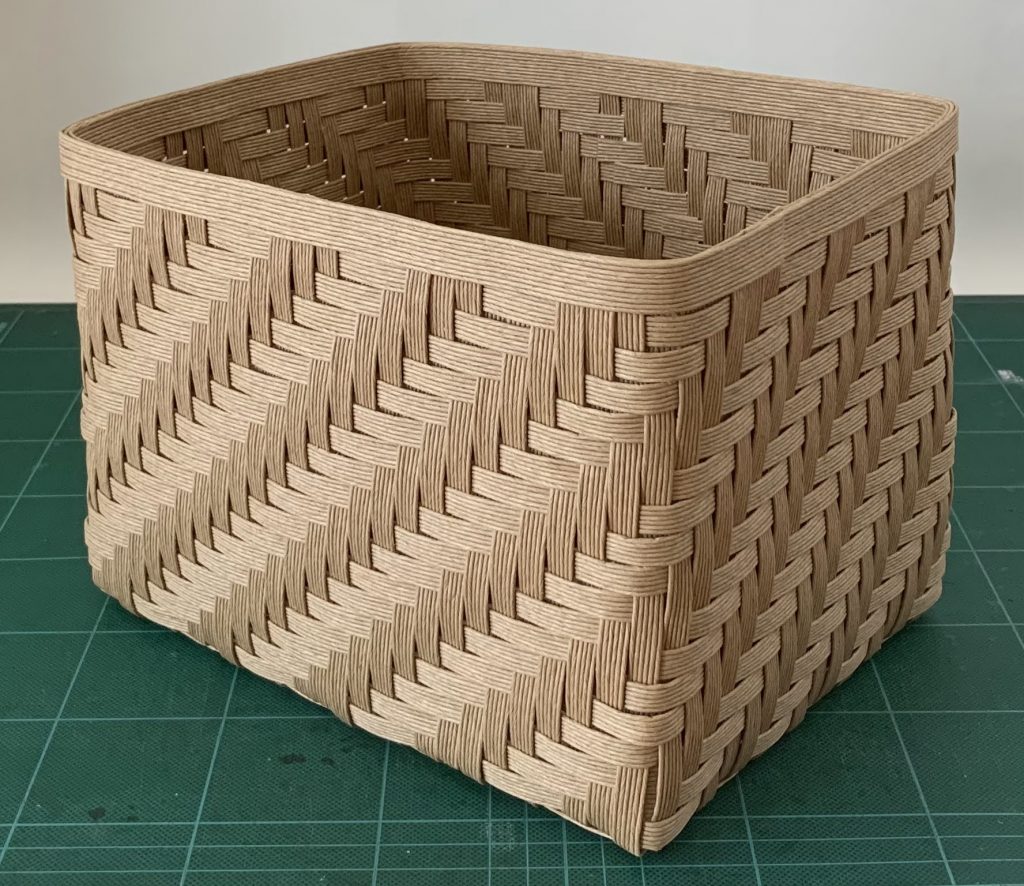

PPバンドでは、そのままでは3つ飛びは難しいことがわかりましたので、クラフトバンド/紙バンドで3つ飛び 網代編みのボックスを作ってみました。

12本幅を半分に割いて6本幅にしました。2つ飛び網代編みの場合は、霧吹きで柔らかくしないと組むことができませんでしたが、3つ飛びでは、そのまま組むことができました。底・側面すべて3つ飛び網代編みです。

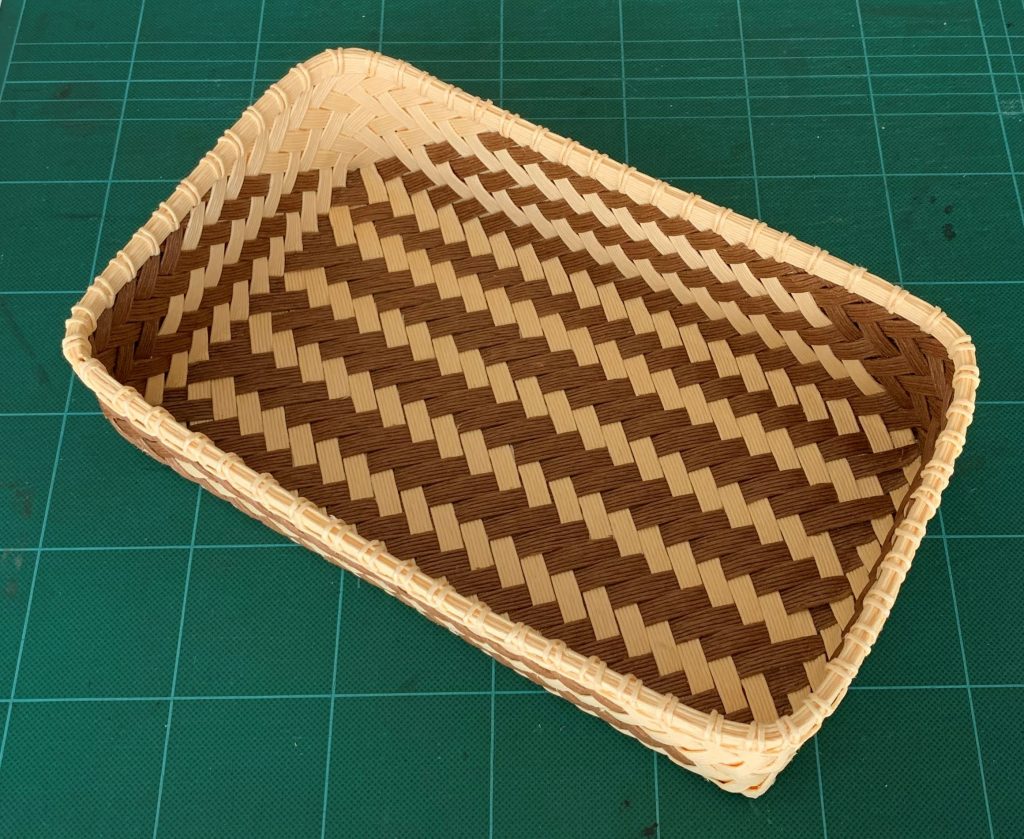

底はこんなです。

斜めとなる方向については既定値のまま、底は左上が開始点・側面は左下が開始点です。底と側面が交差する4辺について、同じにならないことを確認しただけなので、縦(狭い方)の側面と同じになってしまいましたが、横(広い方)に合わせた方が良かったかもしれません。

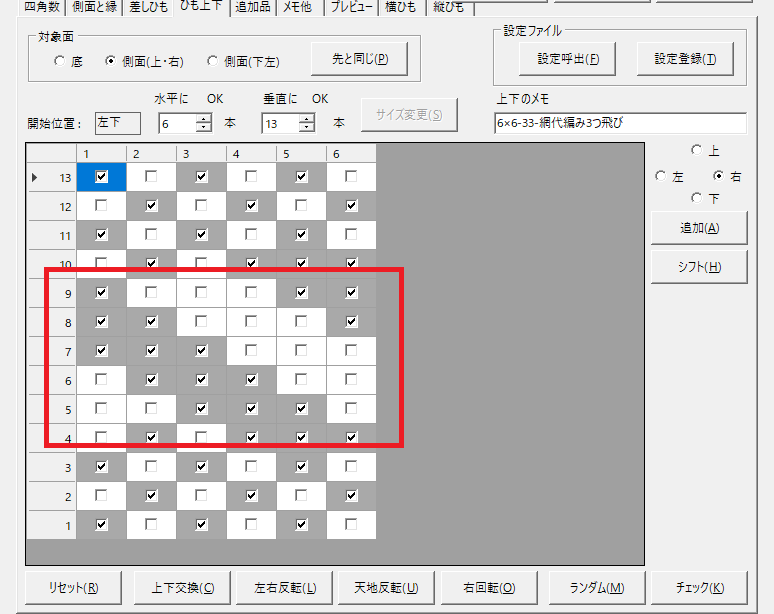

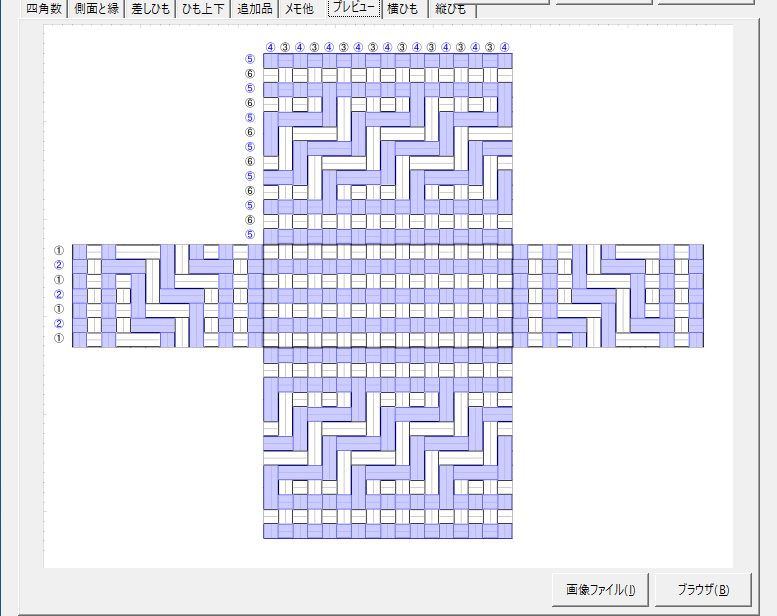

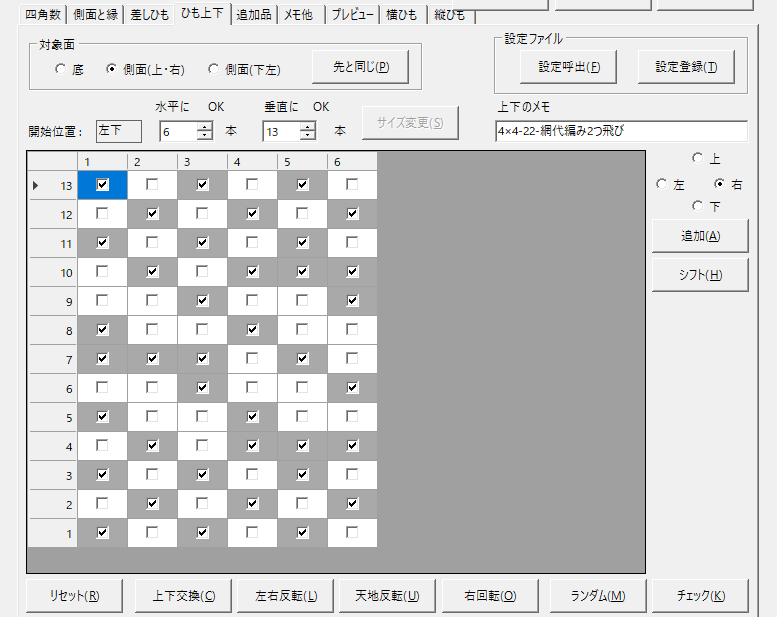

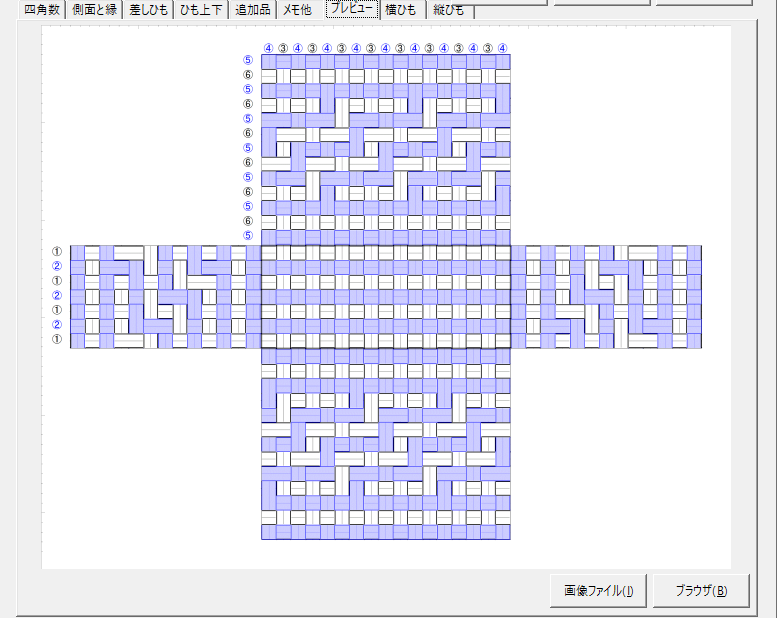

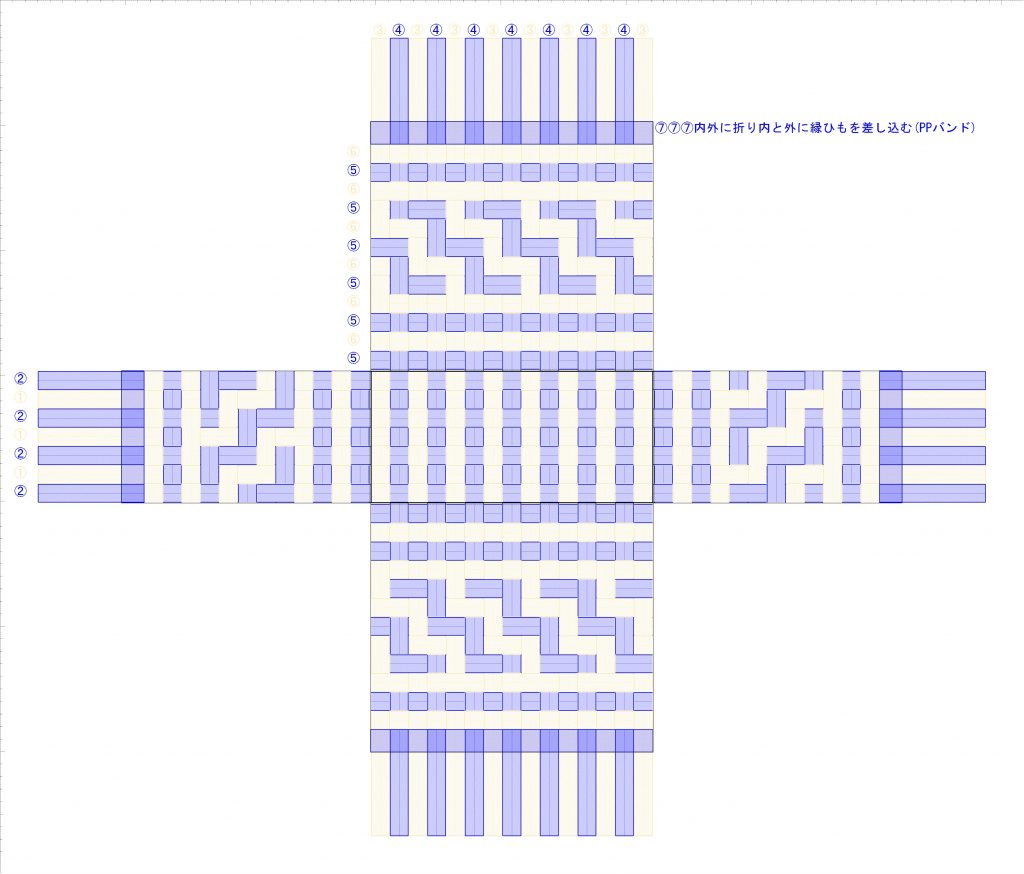

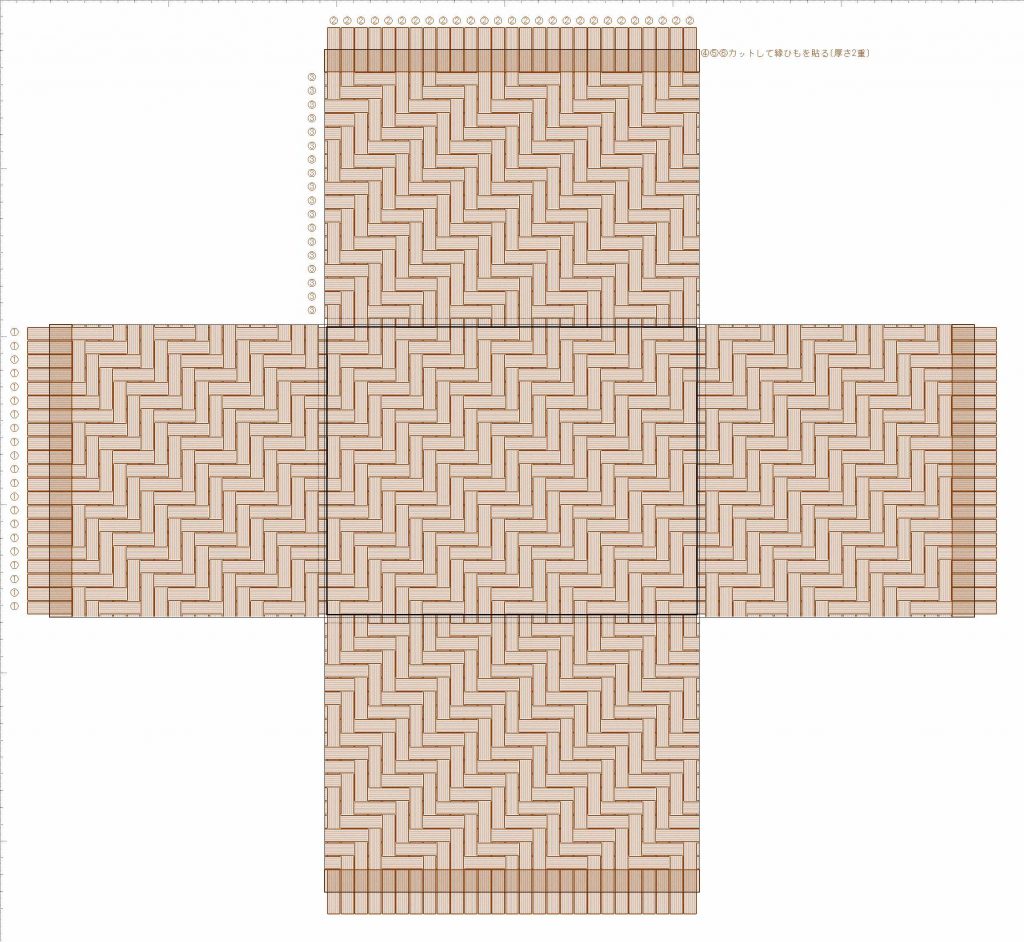

CraftBandSquare による展開図・編み図です。

データです。