| 名称 | 変わり小桝2 網代 編み 連続桝 網代 編み |

| 名称(読み) | かわりこます2 あじろ あみ れんぞくます あじろ あみ |

| 模様タイプ | 単位の繰り返し |

| 単位 | 32 × 32 |

| バンド幅 | |

| 色 | |

| 飛び数 | 1,3,5 |

| 対称性 | 水平線,垂直線,半回転 |

| 備考 |

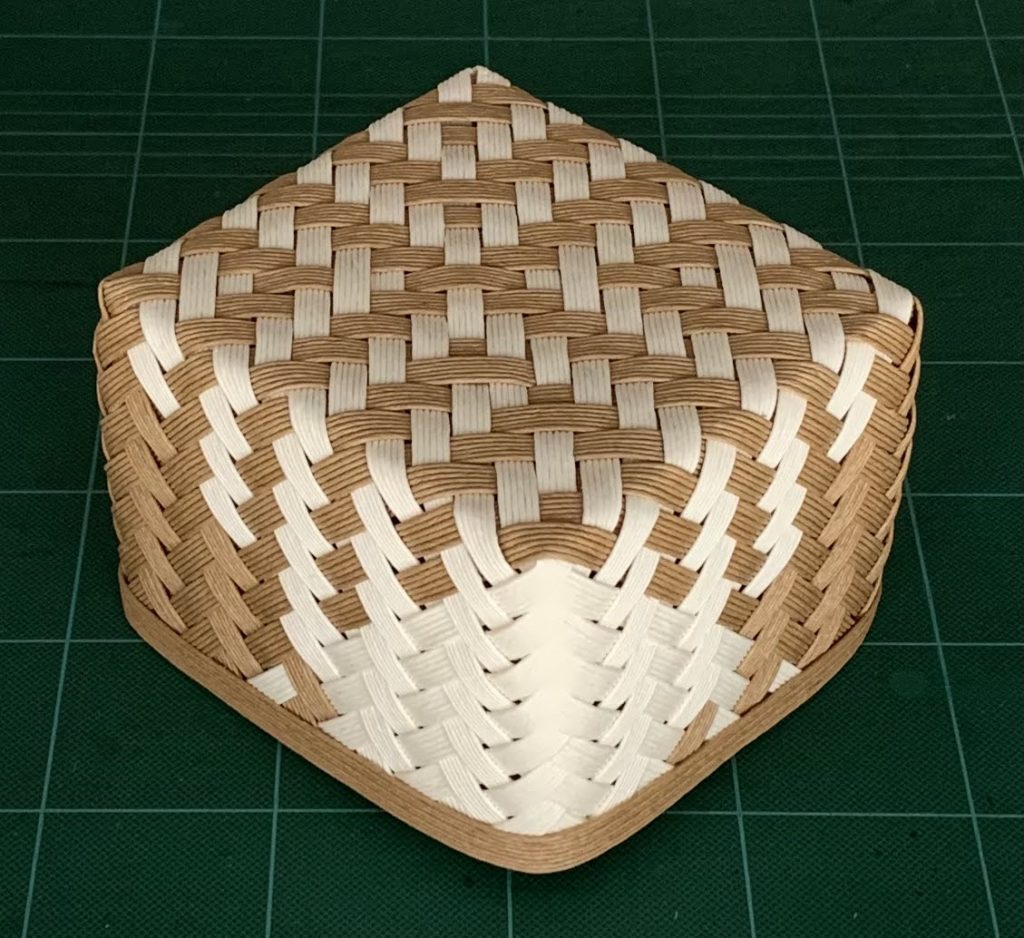

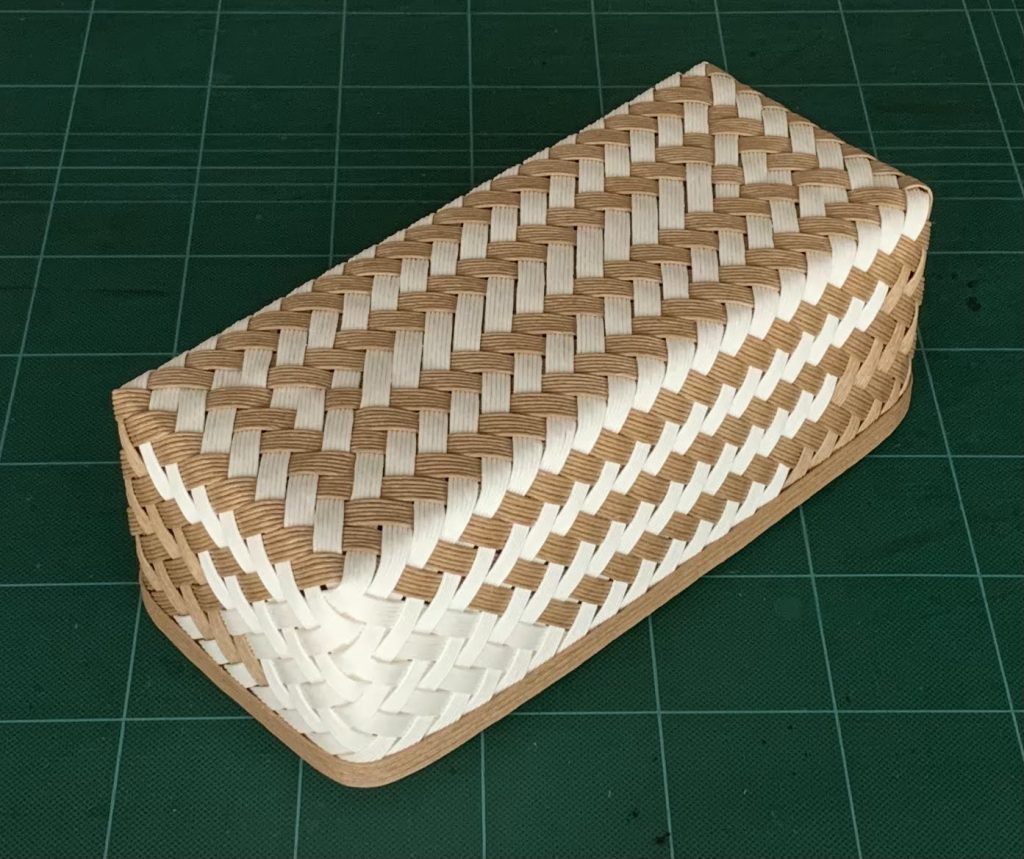

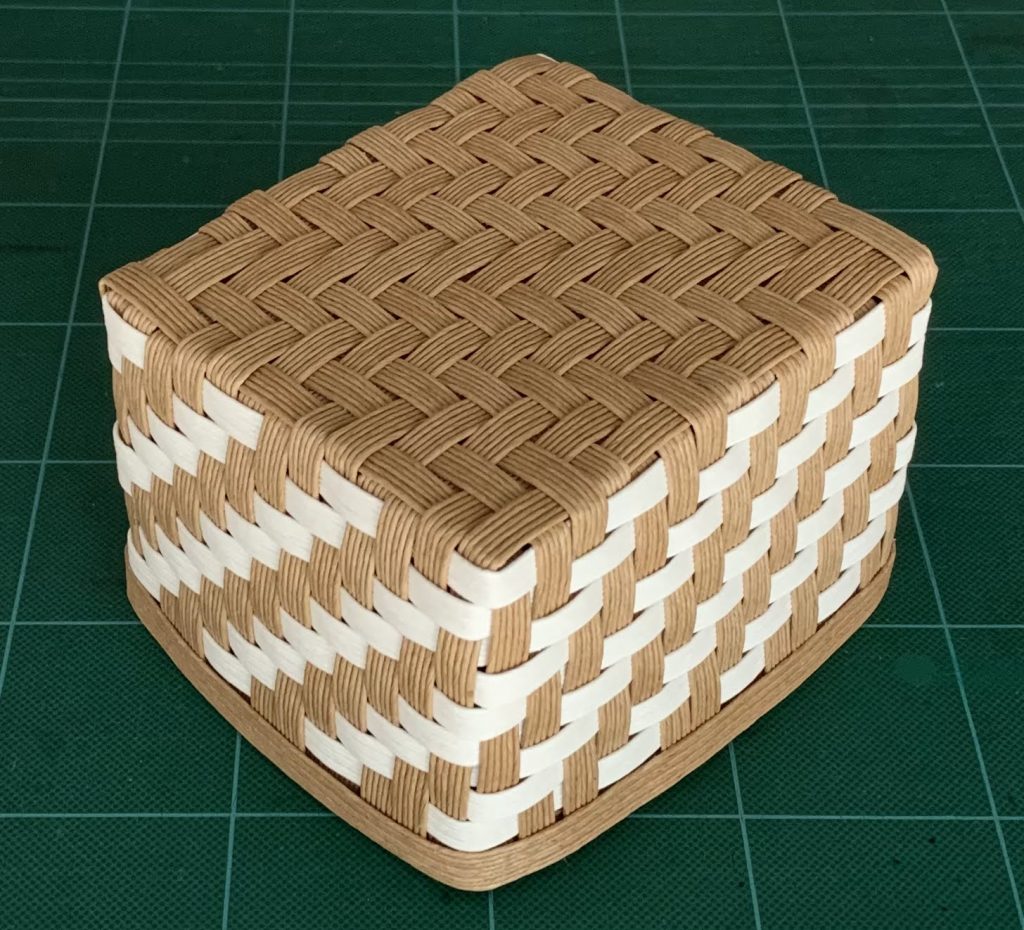

佐倉竹芸保存会の「色々な網代編み」からです。2行目の「変わり 小桝 2」でかごを作ってみました。同じ模様が「八女市伝統工芸館」では「58 連続桝網代 」となっています。

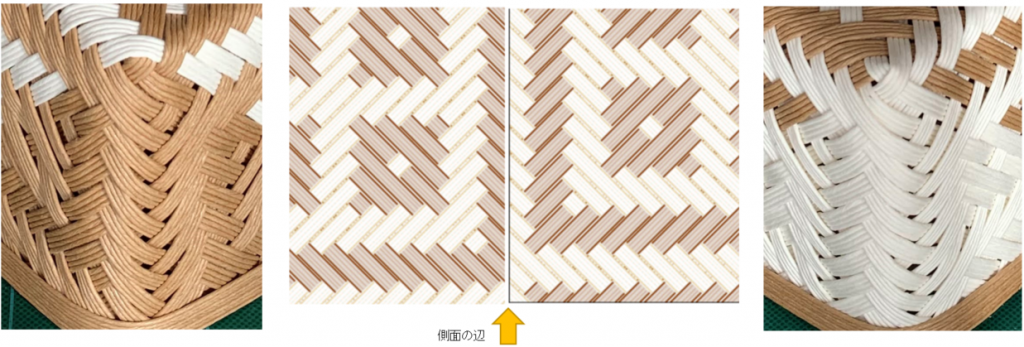

先の試作で、側面の辺が重要であることがわかったので、各側面半分ずつ・合わせてひとつの長方形になる位置に辺を置いてみました。

底です。側面の辺が「中の四角」状態になったわけですが、その派生として、続き位置となる底の辺も「中の四角」になりました。

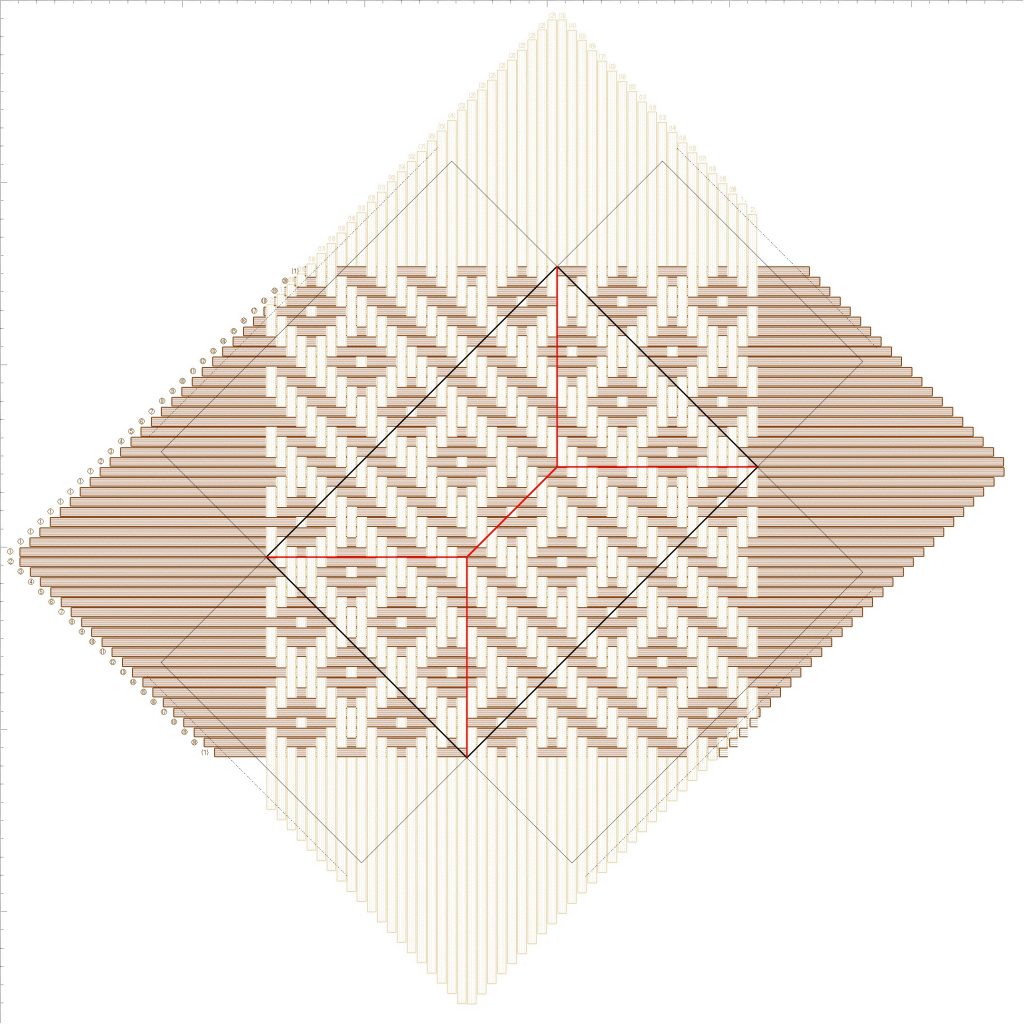

側面の辺に相当する編み図です。他の箇所の絵を組み合わせて作ってみました。双方の辺がつながっているのがわかるでしょうか。

花模様の位置が違うことからわかるように、つながった模様にはなっていないのですが、編み目としての連続性はかなり高いです。

でも、このかご、作っていると歪むのです。下図の矢印方向に力がかかるのか、長方形がつぶれて平行四辺形になるような感じ。整形して縁で固定するので、完成すれば問題はないのですが。そして、このひも方向や状態は、長桝網代編みの底を「中の四角」で立ち上げた時と同じ。中の四角は、要注意だということを追認しました。

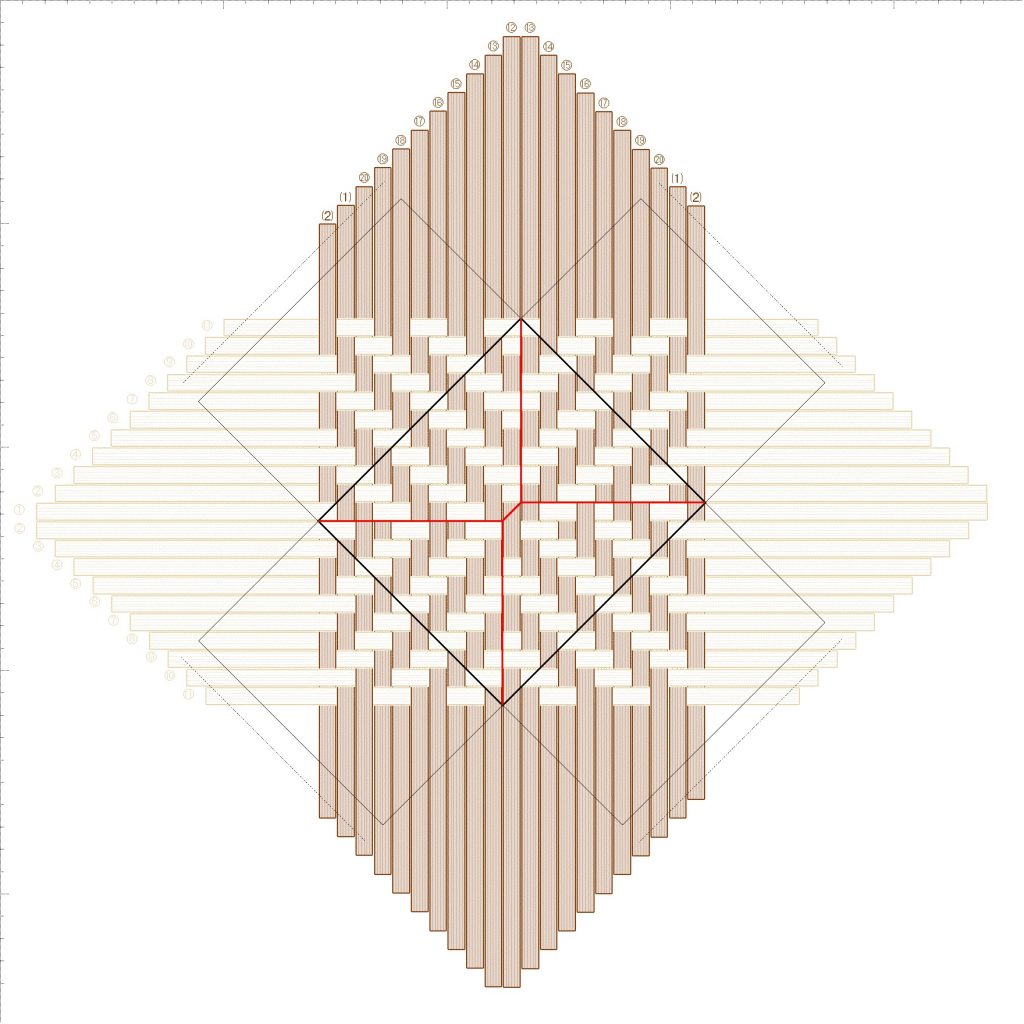

編み図です。

データです。底が模様の1単位になっています。