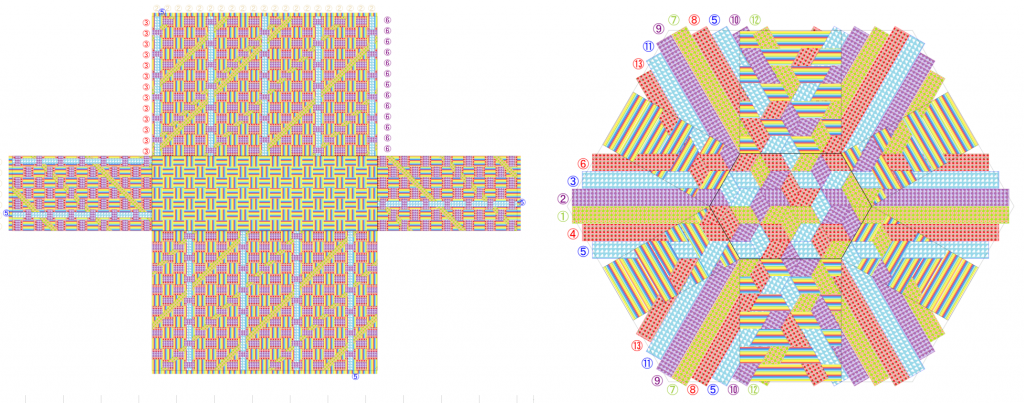

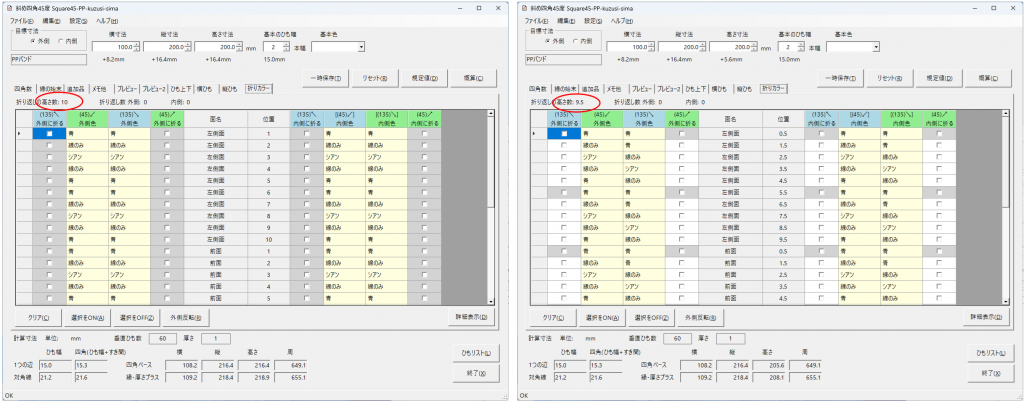

折りカラー編みでは、側面で折り返したバンドを底まで編み重ねますが、底の中はどこまで重ねたらよいのでしょう。今まで、各辺からのバンドは、とりあえず底の中央線までとしていましたが、改めて、位置を変えて比べてみました。

縦横の四角数は5と6、最初の配置や折り返しは同じで、底の中でどこまで重ねるか、を変えた3種、格子(ドット)模様です。

左から、A:底の辺、B:中間位置、C:底の中央線、まで重ねたときのパターンです。長辺側が重なっている例となります。

同様に、左から、A:底の辺、B:中間位置、C:底の中央線、まで重ねたときのパターンです。短辺側が重なっている例となります。

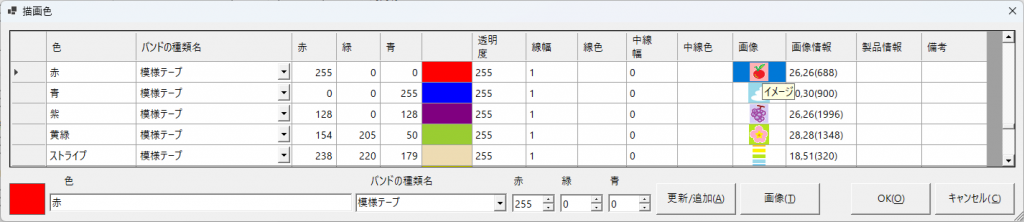

まず、それぞれの数を数えてみました。辺にかかる部分を除いてカウントした値に、辺上のカウントをカッコ付きで加えています。

同じ色が連続する四角数の最大

C:底の中央線では最大2で、大きく連続することはない。辺に近づくほど連続した領域が大きくなっていきます。

| 同色領域数 | A:底の辺 | B:中間位置 | C:底の中央線 |

|---|---|---|---|

| 外側・黒の最大数 | 13 | 9 | 2 |

| 外側・赤の最大数 | 1 | 2 | 2 |

| 内側・黒の最大数 | 11 | 7 | 2 |

| 内側・赤の最大数 | 1 | 2 | 2 |

バンドごと、同色2点が並ぶ数

C:底の中央線まで重ねたパターンが、2個並び数が一番少なくなっています。2個並び数が少ないほど、格子模様に近いと言えるでしょう。

| 2個並び数 | A:底の辺 | B:中間位置 | C:底の中央線 |

|---|---|---|---|

| 外側・横ひも・黒 | 12 | 10 | 6 |

| 外側・横ひも・赤 | 0 | 2 | 4 |

| 外側・縦ひも・黒 | 12 | 10 | 6 |

| 外側・縦ひも・赤 | 0 | 2 | 4 |

| 外側・2個並び数合計 | 24 | 24 | 10 |

| 内側・横ひも・黒 | 10 | 8 | 6 |

| 内側・横ひも・赤 | 0 | 2 | 4 |

| 内側・縦ひも・黒 | 10 | 8 | 6 |

| 内側・縦ひも・赤 | 0 | 2 | 4 |

| 内側・2個並び数合計 | 20 | 20 | 10 |

同じ色が並ばない、独立した四角の数

重なり位置が、中央から遠いほど、独立した四角の数が増えています。一番多いのは、A:底の辺のパターンです。独立した四角数が多いほど、格子模様に近いと言えるでしょう。

| 独立四角数 | A:底の辺 | B:中間位置 | C:底の中央線 |

|---|---|---|---|

| 外側・黒の独立四角数 | 15 (+6) | 5 (+14) | 6 (+14) |

| 外側・赤の独立四角数 | 24 | 18 | 13 |

| 外側の独立四角数 | 39 (+6) | 23 (+14) | 19 (+14) |

| 内側・黒の独立四角数 | 16 (+8) | 8 (+14) | 6 (+14) |

| 内側・赤の独立四角数 | 20 | 19 | 13 |

| 内側の独立四角数 | 36 (+8) | 27 (+14) | 19 (+14) |

同じ色が連続する領域の数

同じ色が一続きになっている領域を1と数えます。最小の独立四角、最大の同色領域、いずれも1です。

A:底の辺が一番多く、次いでC:底の中央線、B:中間位置の順です。領域数が多いほど、格子模様に近いと言えるでしょう。

| 同色領域数 | A:底の辺 | B:中間位置 | C:底の中央線 |

|---|---|---|---|

| 外側・黒の同色領域数 | 17 (+6) | 7 (+18) | 12 (+18) |

| 外側・赤の同色領域数 | 24 | 22 | 21 |

| 外側の同色領域数 | 41 (+6) | 29 (+18) | 33 (+18) |

| 内側・黒の同色領域数 | 18 (+8) | 10 (+18) | 12 (+18) |

| 内側・赤の同色領域数 | 20 | 23 | 21 |

| 内側の同色領域数 | 38 (+8) | 33 (+18) | 33 (+18) |

その他の指標

| 指標 | A:底の辺 | B:中間位置 | C:底の中央線 |

|---|---|---|---|

| バンドの使用量 | ◎ 少ない | 〇 少し多い | △ 多い |

| 底の丈夫さ | △ 二重 | 〇 二重/四重 | ◎ 四重 |

| 編む手間 | ◎ 少ない | 〇 少し多い | △ 多い |

| 切り替え位置 | ◎ わかりやすい | △ わかりにくい | 〇 慣れればわかる |

まとめ

比べてみると、どの点から見てもベスト、というパターンはありません。用途、サイズ、色、模様、素材、手間その他を総合的に勘案して、何を選ぶかでしょう。

なお、選択にあたっては、赤のバンドと黒のバンドは交換可能ですし、長辺側/短辺側は折り返し方向を変えれば入れ替えられます。また、A/B/C については内側と外側は同じである必要はなく、例えば外側はA:底の辺・内側はB:中間位置などとすることもできます。

縦横の四角数は5と6という、あくまで一例ではありますが、代表的なパターンとその傾向として、判断材料になればと思います。

データです。3点とも同じです。Ver1.9 からの .cbmesh ファイルですが、旧Verでもそのままドラッグすれば開けます。