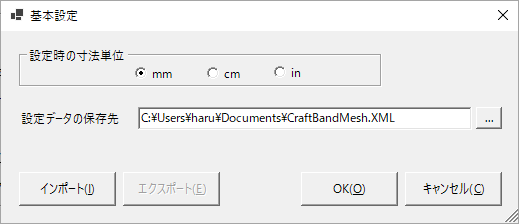

いずれのアプリにおいても、メイン画面の[設定]をクリックし、開かれたメニューの最下にある[基本設定]をクリックすると、[基本設定]画面が開きます。

ここでは「設定ファイル」というファイルを操作します。

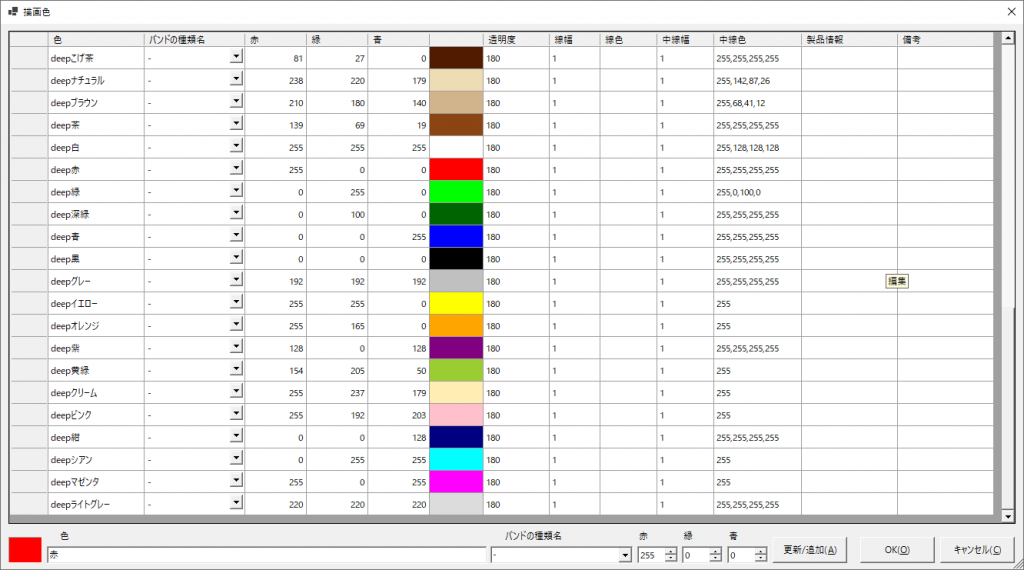

「設定ファイル」というのは、[バンドの種類]や[編みかた]など[設定]メニューから呼び出される各データベース、すべてが保存されているひとつのファイルです。個々のデータは、ここに登録されている[バンドの種類]や[編みかた]を参照します。参照のキーは、最初のカラムの「~名」に設定した文字列です。

ここに、アプリを使う上で共通となるデータを登録しておくことで、個々のデータが簡単に作れるようになります。再利用可能なパーツとして、名前や構成をどのように登録するかが、アプリを使う上でのポイントとなります。

設定時の寸法単位

各種設定における長さの単位です。既存の設定ファイルを使う時は、その設定ファイルの数値の単位が表示されます。新たに空から設定ファイルを作る時には、数値単位を設定することができます。

既存の設定ファイルに対して、後から寸法単位を変えても数値は自動的には調整されませんので、変更には留意してください。

※既定値はmmです。この後の説明においては、mm設定されているという前提で例示します。

設定データの保存先

現在、そのアプリが参照している設定データファイルの場所と名前が表示されています。

ファイル名右側の[…]ボタンで、別の既存ファイルに切り替えたり、新たにゼロから作ったりすることができます。

アプリ個別に指定できるので、各アプリ別々の設定ファイルを使う、といったことも可能ですが、慣れないうちは、全アプリ共通で同じ設定ファイルを使うことをお勧めします。

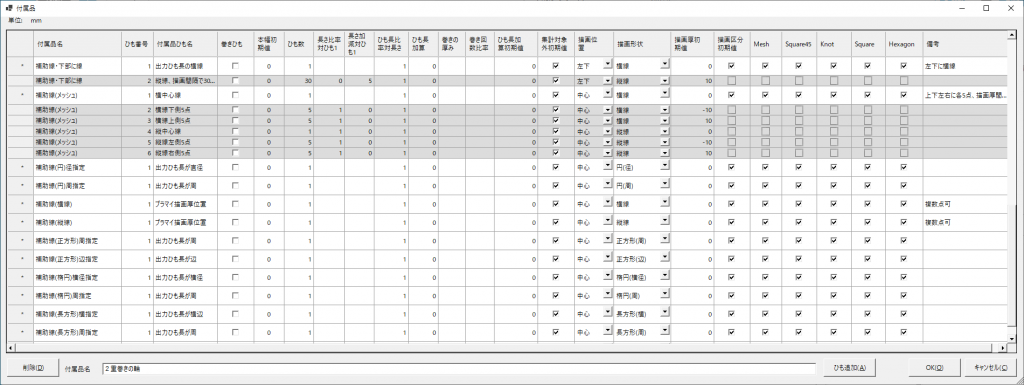

ボタン操作

| ボタン名 | 機能 | 説明 |

|---|---|---|

| インポート | 別の設定を選択し、その情報をインポートする | 別の設定ファイルの情報を、現在の設定ファイルに追加で読み取ります 同名があった場合、上書きするかしないかを一括指定します |

| エクスポート | 指定した場所に、新たな設定ファイルを作成して、情報をエクスポートする | 書き出す情報は、現在作成中のデータが参照しているバンドの種類・編みかた・付属品・描画色だけです |

| OK | 変更を確定して画面を閉じる | 寸法単位や保存先の変更を確定します |

| キャンセル | キャンセルして画面を閉じる | 寸法単位や保存先を変更したとしても、なかったことにします (インポート結果は保持されます) |