サイズを指定した時の面積長、CraftBandMeshを使って、試してみました。

まず、目標寸法を

横30cm、縦(奥行)15cm、高さ20cm

に設定します。そして、基本のひも幅を、12本幅、8本幅、6本幅として、各5回ずつ、[概算]してみました。

[概算]では、側面と縁の編みかたが、毎回ランダムに選ばれます。どんな編みかたが選ばれたかと、集計値で表示された面積長が以下です。[リセット]でクリアされますので、[概算]→[ひもリスト]→[リセット]の繰り返しを15回。

基本のひも幅=12

| 試算No | 側面の編みかた | 面積長(メートル) |

|---|---|---|

| 1 | 3本なわ編み | 31.6 |

| 2 | よろい編み | 33.2 |

| 3 | あぜ編み | 25.0 |

| 4 | 掛け編み | 28.9 |

| 5 | 飛ばし編み | 27.4 |

| 平均 | 29.2 |

基本のひも幅=8

| 試算No | 側面の編みかた | 面積長(メートル) |

|---|---|---|

| 1 | 飛ばし編み | 23.2 |

| 2 | ねじり編み | 26.6 |

| 3 | あぜ編み | 25.4 |

| 4 | 掛け編み | 27.9 |

| 5 | 3本なわ編み | 34.5 |

| 平均 | 27.5 |

基本のひも幅=6

| 試算No | 側面の編みかた | 面積長(メートル) |

|---|---|---|

| 1 | よろい編み | 29.2 |

| 2 | よろい編み | 29.9 |

| 3 | 菱かがり | 26.2 |

| 4 | 3本なわ編み | 29.6 |

| 5 | 追いかけ編み | 23.3 |

| 平均 | 27.6 |

12本幅の3本なわ編みなんて普通はしないでしょ、みたいな編みかたが選ばれていたり、同じ編みかたが何度か選ばれていたり(縁の編みかたが違うため面積長は変わる)しますが、そこそこ同じような値が出ています。ざっと見て、30メートルくらいあれば作れそう、といえるでしょうか。

[概算]ボタンは、

- クリア状態であれば、ランダムに編みかたを選択してセット

- 側面で、編みかたが選ばれていれば、その周数をセット

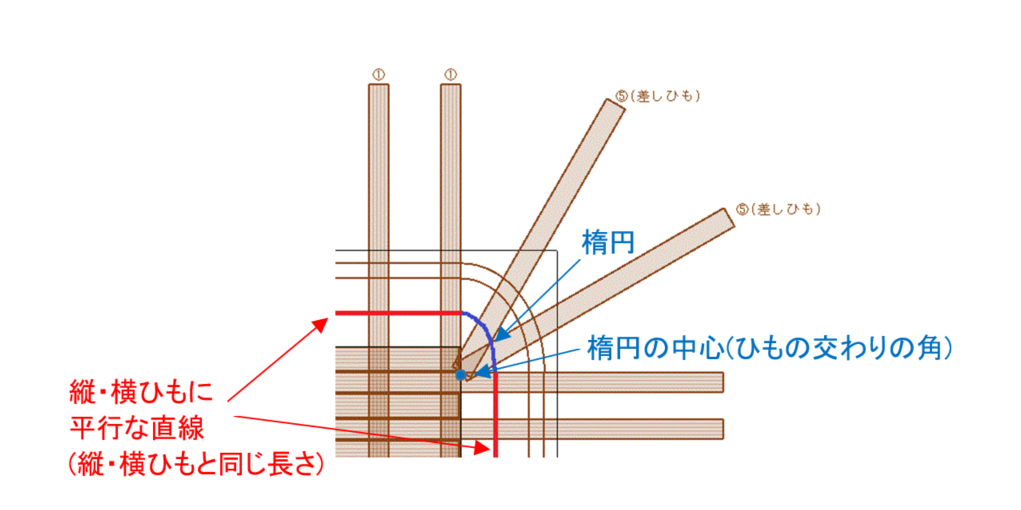

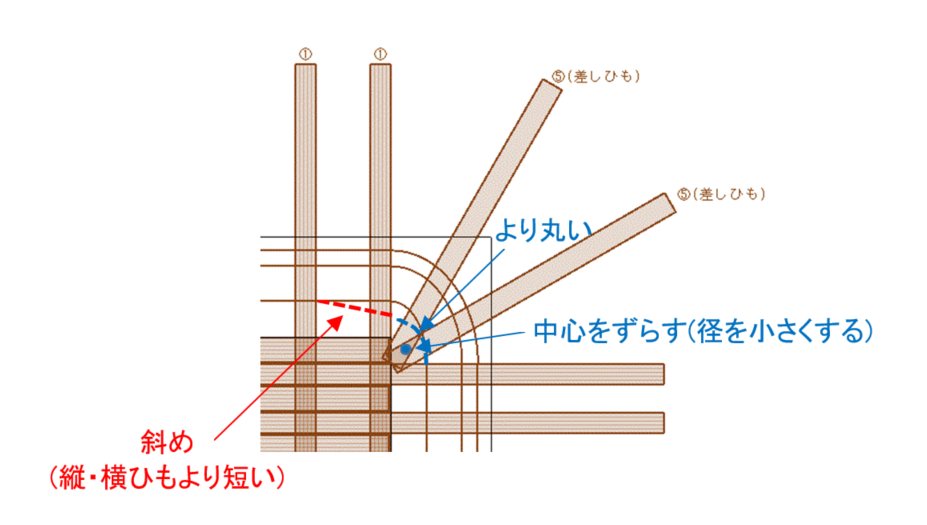

- 底(楕円)で、編みかたや差しひもが選ばれていれば、それに合う横ひも・縦ひもをセット

ですので、もう少し条件を限定して[概算]させることもできます。

あと数分かけて、編みかたの幅や組み合わせを選べば、シンプルなかごならもうそれで、レシピになるかもしれません。

ということで、作りたいサイズから、おおよそ必要なひもの量の概算、

- 手持ちの残りで作れるかな?

- 何メートル買ったらいいの?

の目安になるのではないでしょうか。