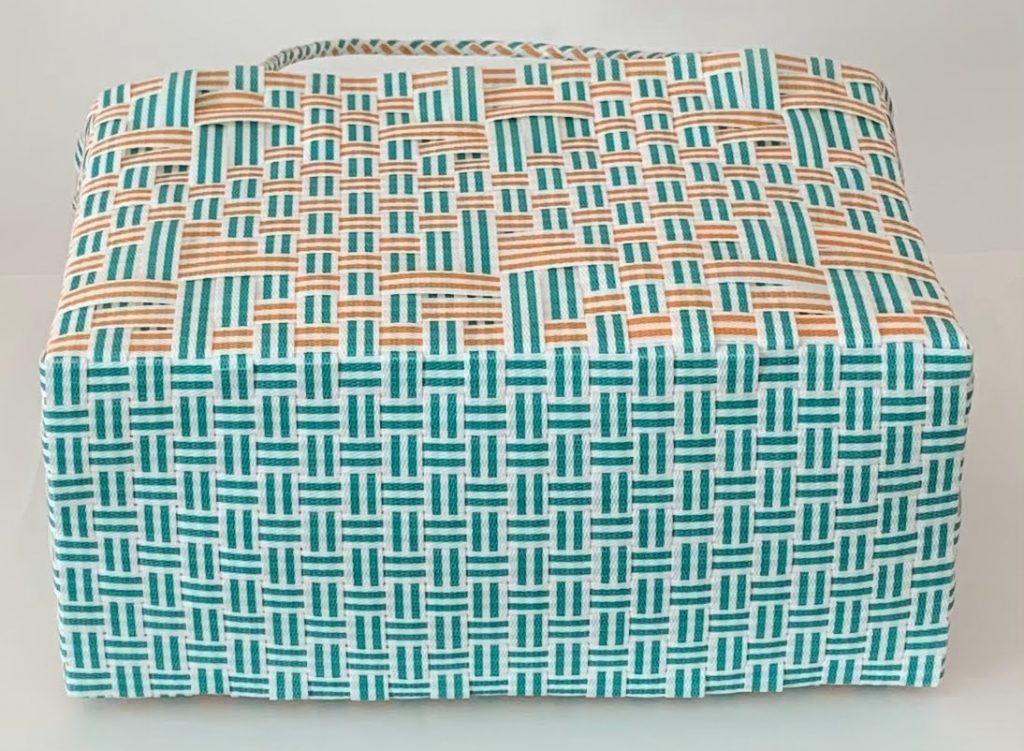

V1.8.2 で追加された鉄線編み、3色で、各方向を同色で作ってみました。すき間を詰めるので、PPバンドです。

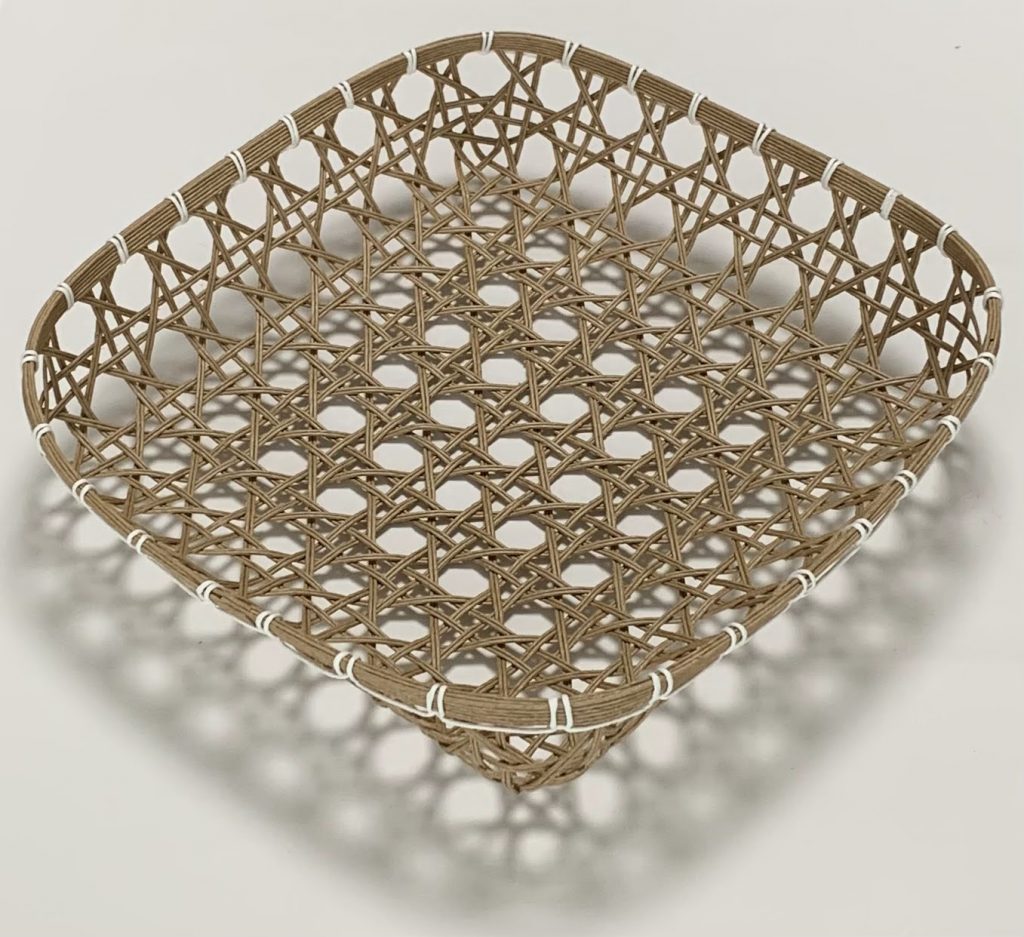

底は3色の模様になるのですが、立ち上げた側面の角は同色が組み合わさるので、底と同じ模様にはなりません。なので、底メインの浅いかごです。

縁は、斜めひもを全て内側に折り込みましたので、少し厚めになりました。内側の縁ひもは、縁から1段下げた位置に置きました。

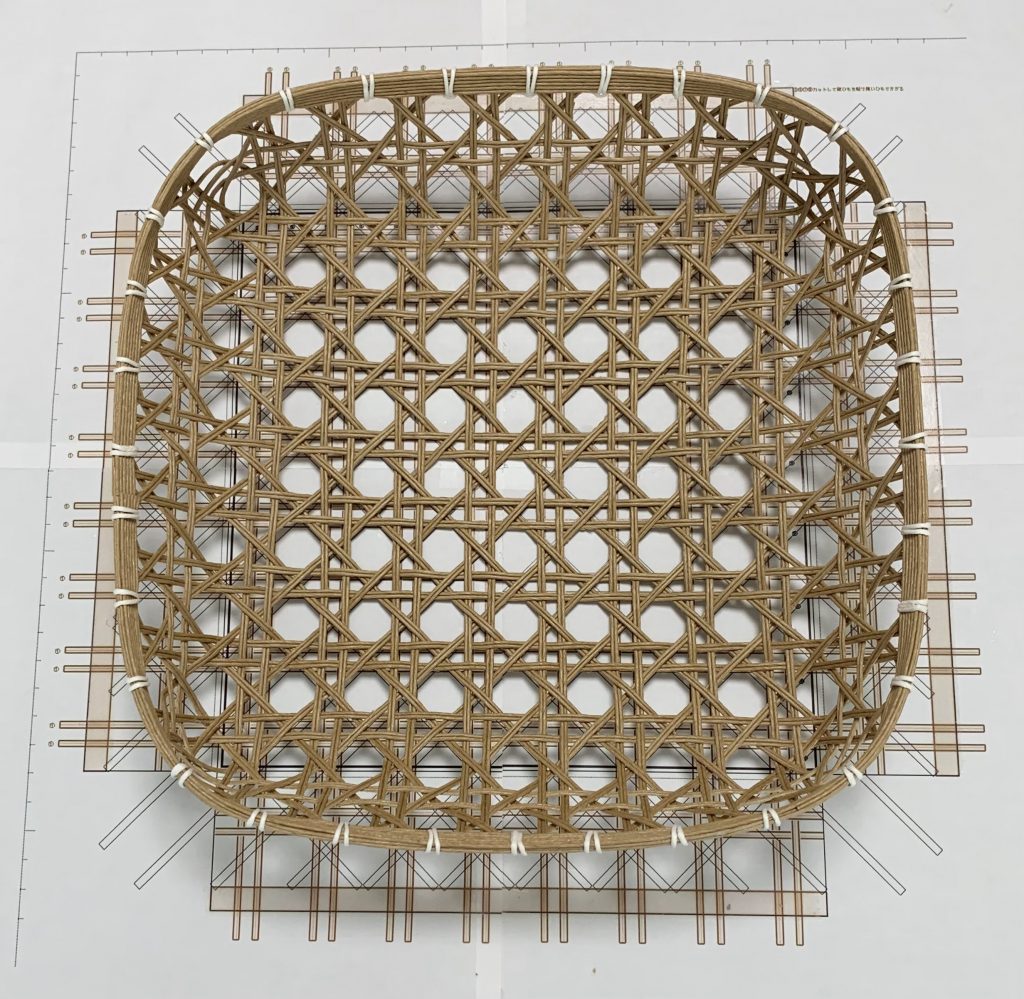

底から見たところ。

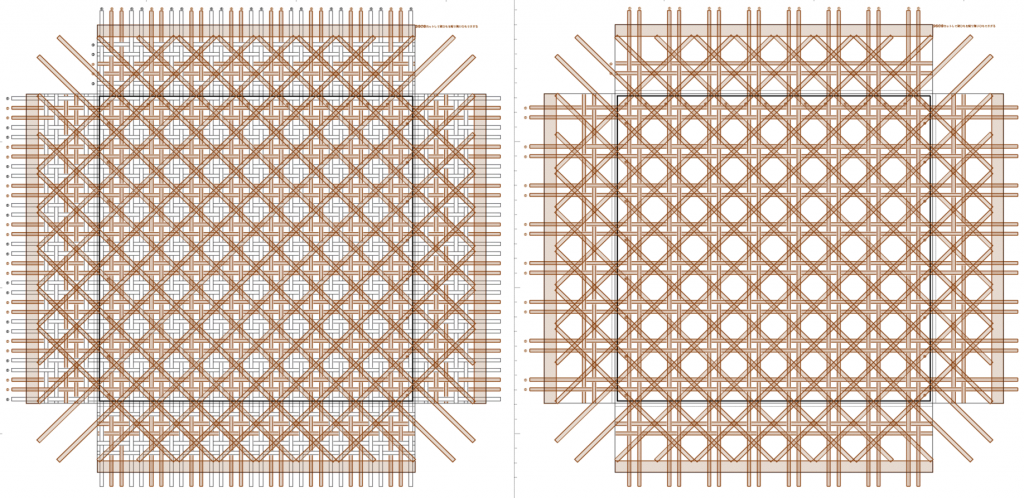

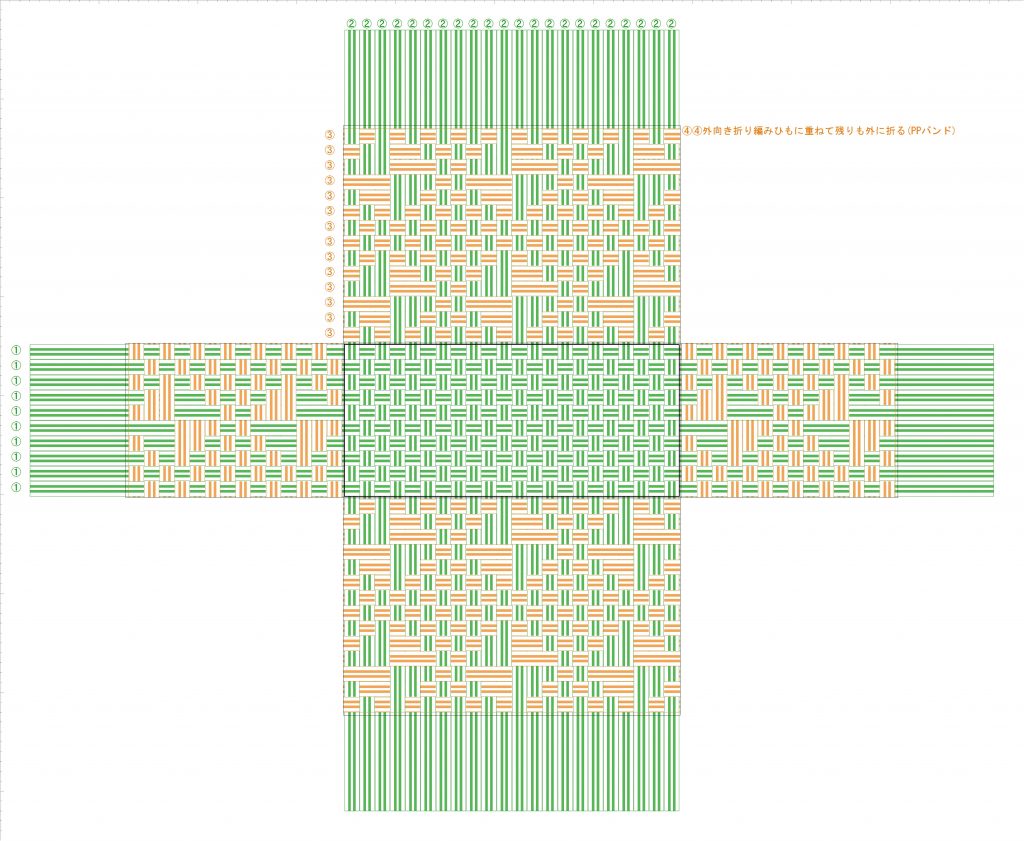

編み図は外側からの図にしていますので、色の並びは底に対応します。

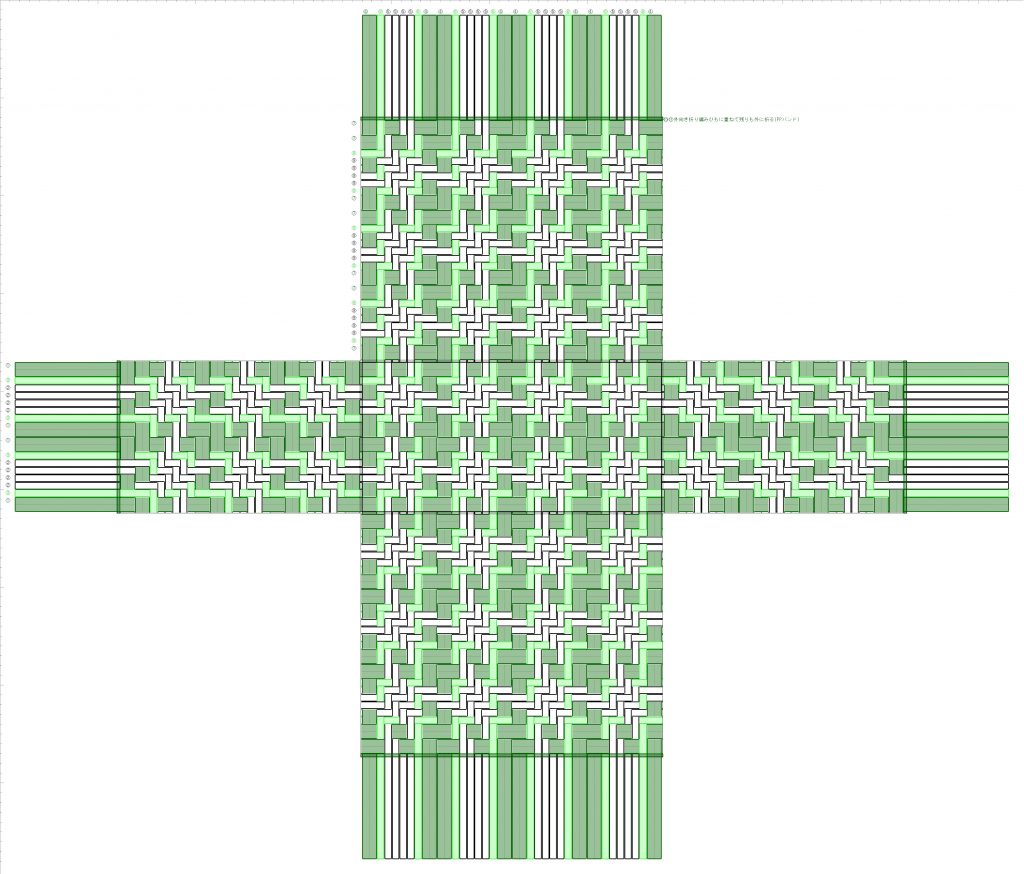

編み方はこんな感じ。初めての鉄線編みだったのですが、この手順だと余り迷わず作ることができました。

- プレビュー図の画像を、実寸の型紙として印刷する

- 斜め60度ひもと120度ひもだけを表示させた画像を作る

- 型紙に両面テープを貼り、まず青(60度)のひもをカットしながら貼る

- 白(120度)のひもをカットしながら、2.に合わせて差し入れる

- 側面を非表示・底の3方向のひもだけを表示させた画像を作る

- 赤(横ひも)をカットしながら、5.に合わせて差し入れる

- 底の6角をヘアピンでとめ、PPバンドを養生テープで固定し、型紙から外して立ち上げる

- 各側面の角部分を、(既に編まれている)中央部分に合わせて編む

- 全表示の画像を参考に、側面のひもを差し入れる

1.の画像です。

データです。