正方形は、長方形の特殊ケースです。つまり、長方形としての(角が直角などの)条件を全て満たしており、更に、縦と横が等しいという条件が加わったものです。

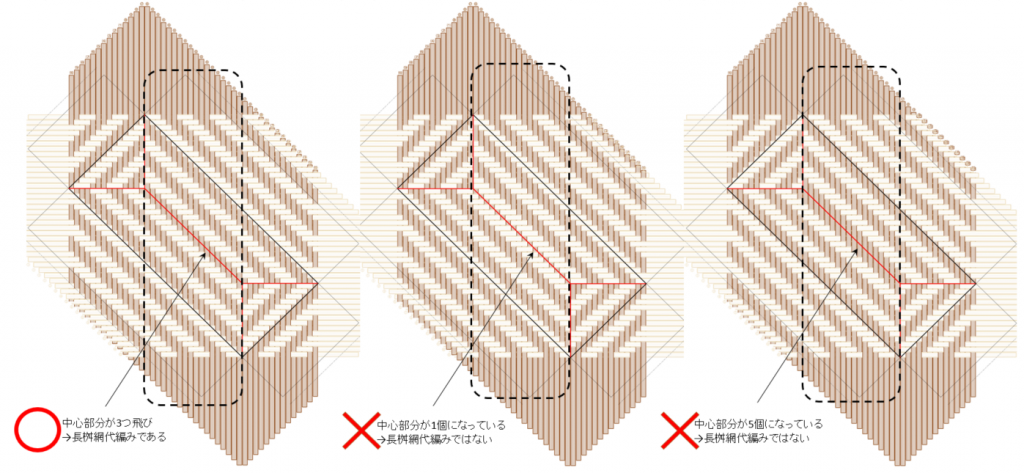

底を縦横に組んで45度に立ち上げるタイプのかごで使われる、四方網代編みと長桝網代編み。正方形の時に使われるのは四方網代編み、長方形で使われるのは長桝網代編みです。

では、同様に、四方網代編みは長桝網代編みの特殊ケースなのでしょうか。

特徴をリストアップしてみましょう。

| 四方網代編み | 長桝網代編み |

|---|---|

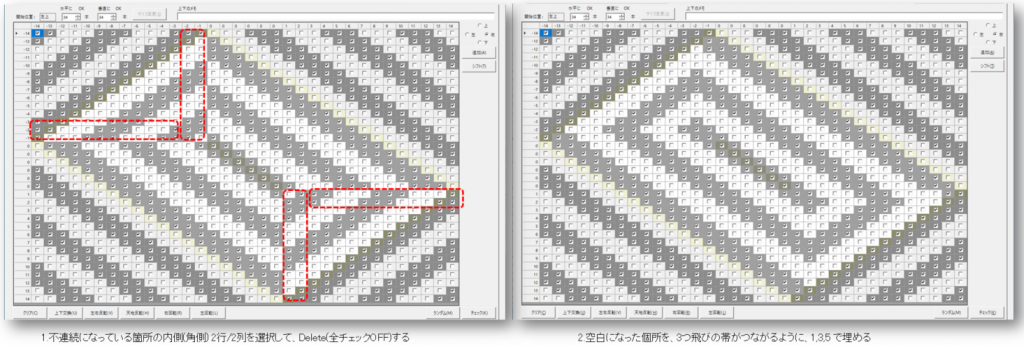

| 飛び数は、1,2,3 | 飛び数は、1,3,5 |

| 3つ飛びの並びに不連続箇所がある | 3つ飛びは連続している |

全く違っています。別の編み方、と言うべきでしょう。

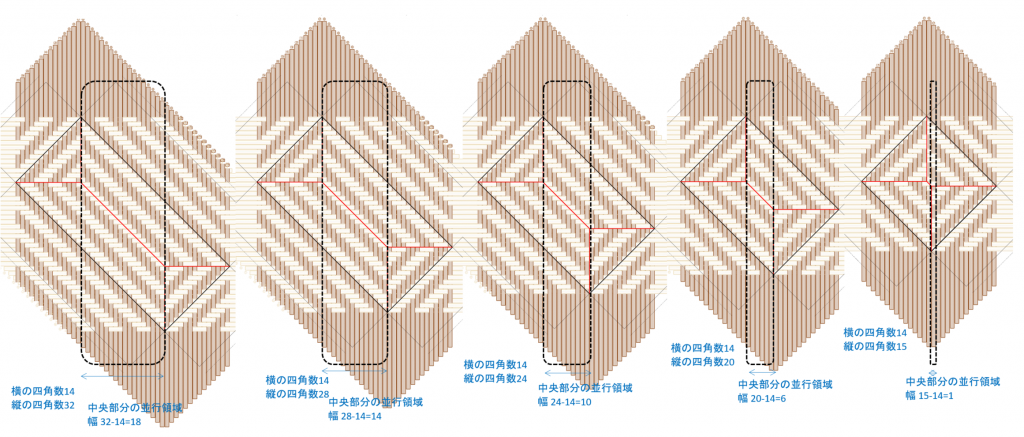

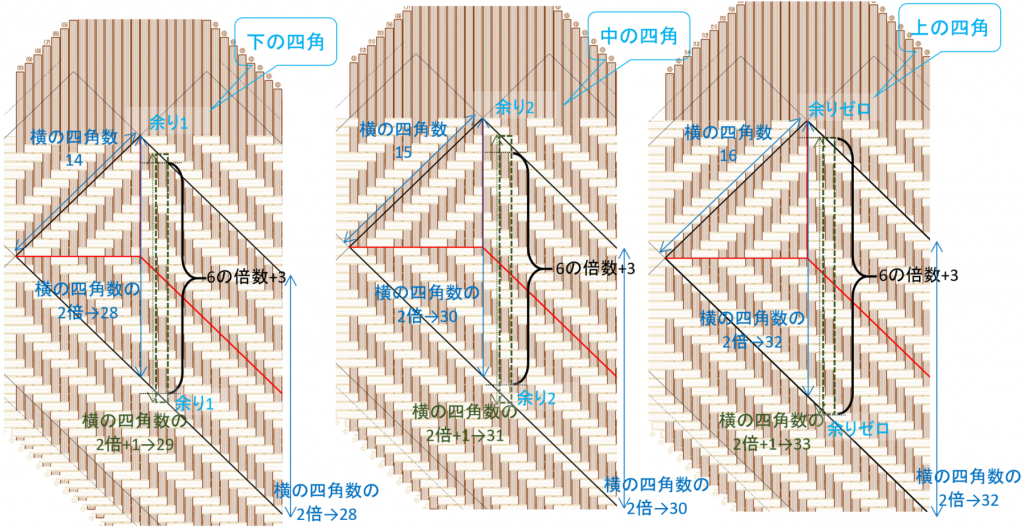

では、正方形のかごを長桝網代編みで作れるでしょうか。横の四角数 < 縦の四角数 ではなく、横の四角数 = 縦の四角数 なら?

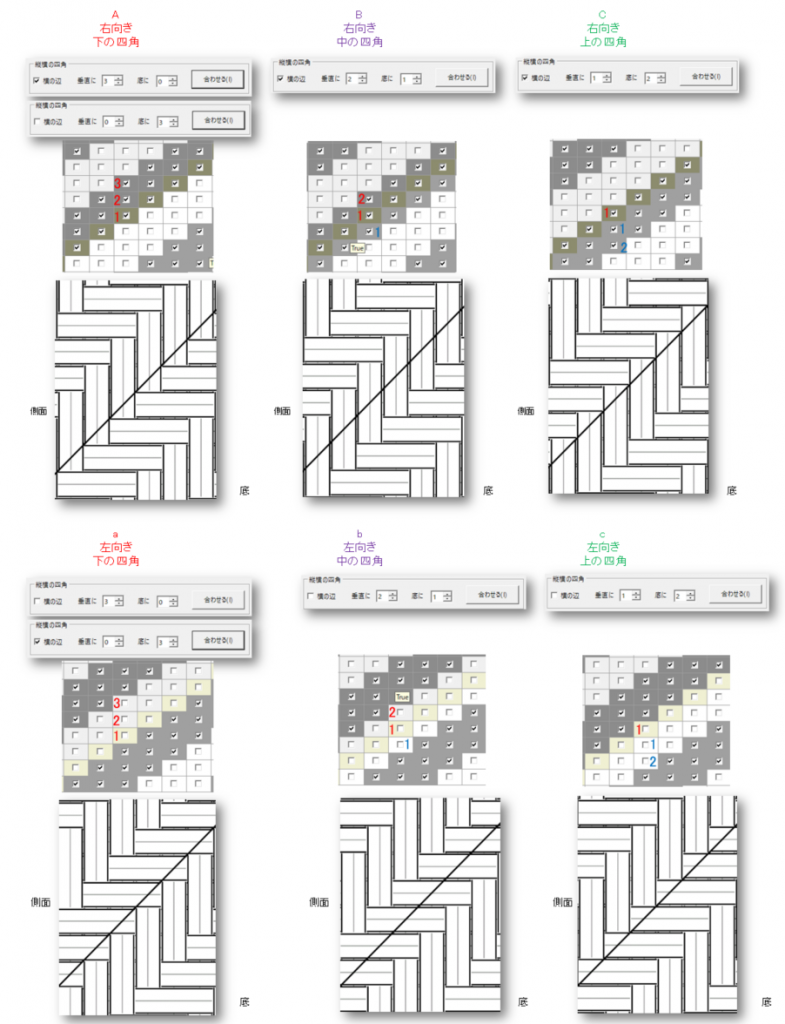

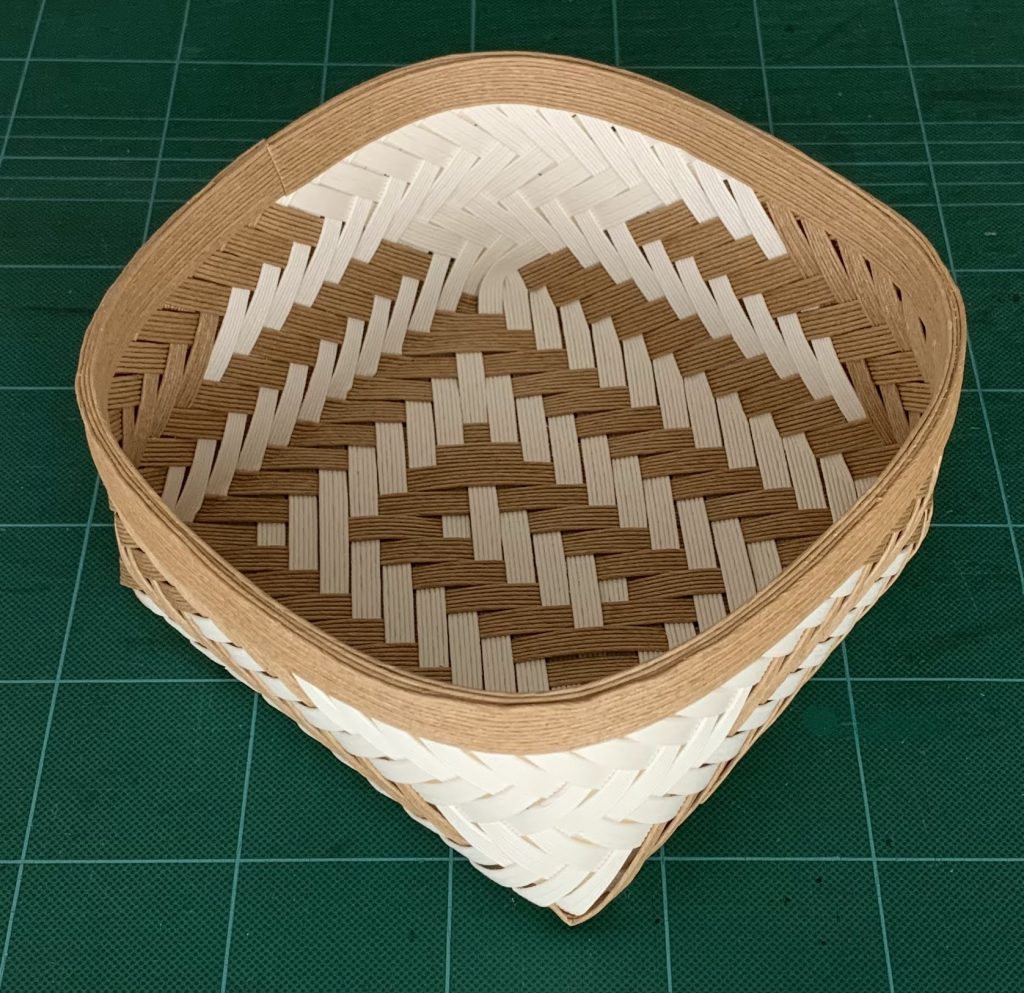

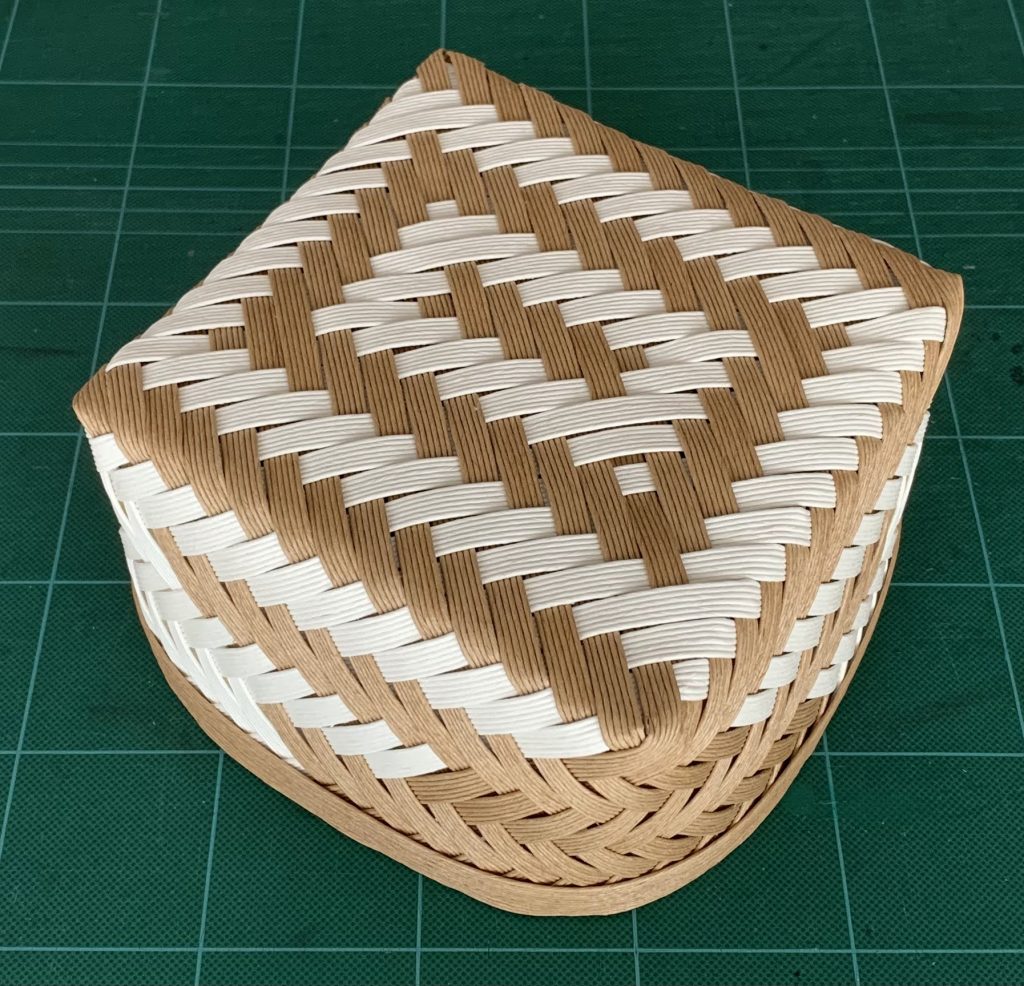

やってみました。編み図の生成手順通りの操作で、作ることができました。長桝網代編みは、正方形を含む長方形で使えるのです。

底は長方形模様です。

先に作った、四方網代編みと同サイズです。

長桝網代編みの方が汎用性があるのに、なぜわざわざ四方網代編みなのでしょうか。

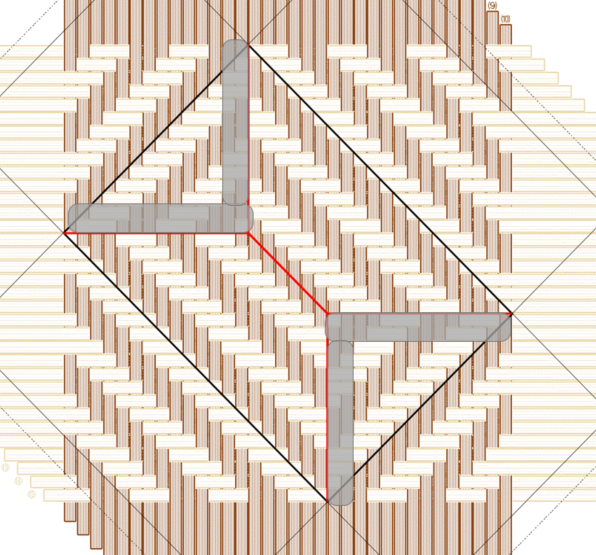

四方網代編みは、3本ごとに4のひもが交差する箇所が出てきて、詰めにくいしすき間も空きやすい。長桝網代編みの方が圧倒的に編みやすいのに、です。

4方向に模様が揃っていてキレイだから?正方形らしいから?

こう考えてしまうのは、もしかして、私の作り方のせいでしょうか。

私の作り方はこうです。下手な素人ですから、完璧は求めません。

- プレビュー図を、等倍とA4縮小の2枚に印刷する

- 等倍の方を型紙にし、縦横のひも位置の両端に両面テープを貼る

- 縦ひもを、カットしながら全て貼り付ける

- 横ひもを、上から順にカットしながら、縮小印刷した編み図通りに差し込んでいく。終わった個所は編み図にマークする

- 差し込みにくければ随時両面テープをはがし、詰めにくければ霧吹きで柔らかくし、端や緩む箇所はボンドで軽く貼っていく

- 立ち上げラインを、水を含ませた筆で濡らす

- 立ち上げる。ボンドで固定した底の四隅は、各側面の真ん中で三角形になっているので、この三角形に沿って固定していく

- 側面の高さはほぼ揃っている。予定の高さでカットして縁ひもを貼る

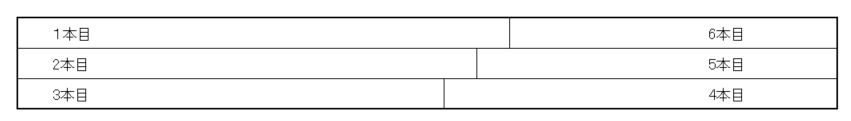

ちなみに、3.のカットしながら、ですが、例えば4本幅で段階的に短くなっていく箇所だと、長さ+αくらいを割いておいて、次のように3本ずつ貼っていけばOK。

型紙に合わせていますので、作りながら固定します。後から、歪みを直したり直角に合わせるとかはしません。

そして、この手順だと、長桝網代編みも四方網代編みも作り方は同じです。

4.で、並んだ縦ひもに、横ひもを差していくとき、四方網代編みは3本ごとに無理が出てくるので、毎回柔らかくして詰めてボンドで留めるのですが、長桝網代編みには無理がない。霧吹き無しでできるし、手間がかからないのです。

先の文献『かごと器の技法がわかる 竹細工 増補改訂版』田中瑞波、メイツ出版、2023 では、長桝網代編みと四方網代編みは、章が違い、手順も異なります。長桝網代編みの手順はこんな感じです。

- ひごを縦に7本並べる。横1本目のひごは、縦のひご4,5,6本目を拾って入れる

- 横2本目のひごは、縦のひご1,5,6,7本目を拾って入れる

- ….

- 縦ひご24本、横ひご22本になるまで編み進める

- 右端に1本とばしの部分をつくる。180度回転し反対側の面にも同じ手順でひごを入れる

- ….

- 左から3本とびで拾い、右端1本残してひごを入れる。終えたら180度回す

- 先の手順を繰り返し、終えたら90度回す

- ….

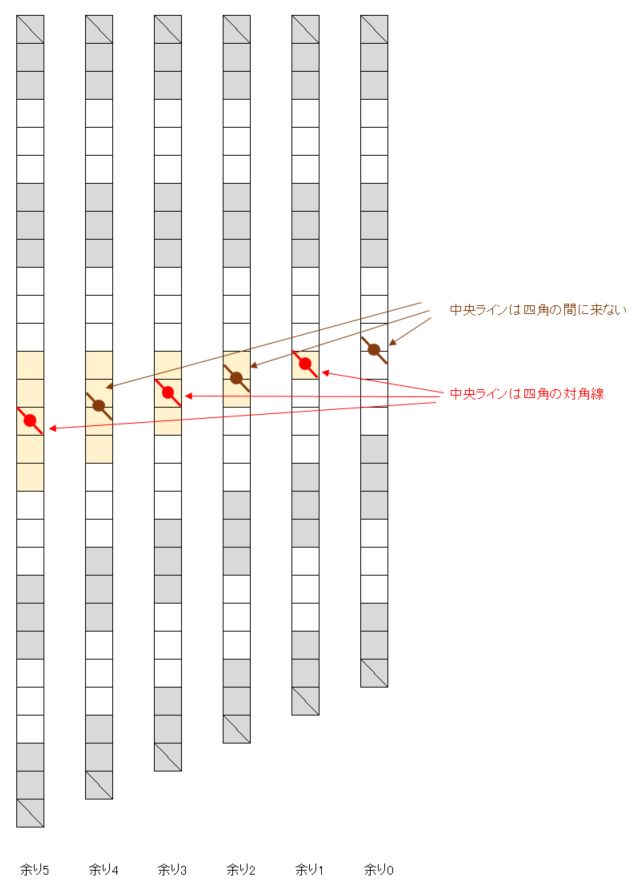

難しいです。。長桝網代編みの編み目の上下46×46を読み取りたくて、最初は手順に従って拾っていったのです。46本の真ん中22×24、その左上7だと(13,22)~(20,22)などと換算しながら。でも、3回、回転が出てきた段階でギブアップしました。方向音痴の私には無理でした。

この手順で長桝網代編みを作れと言われたら、私には無理です。不可能です。四方網代編みの方がまだマシです。….だから、四方網代編み、なのでしょうか。

データです。