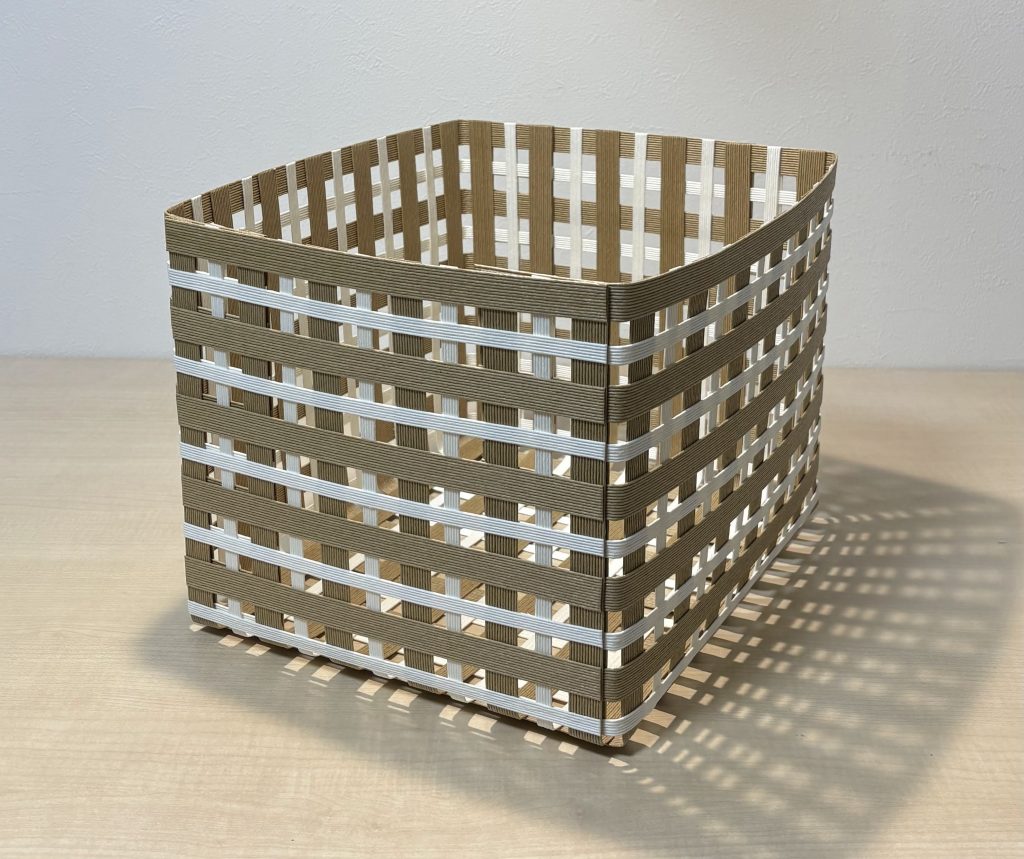

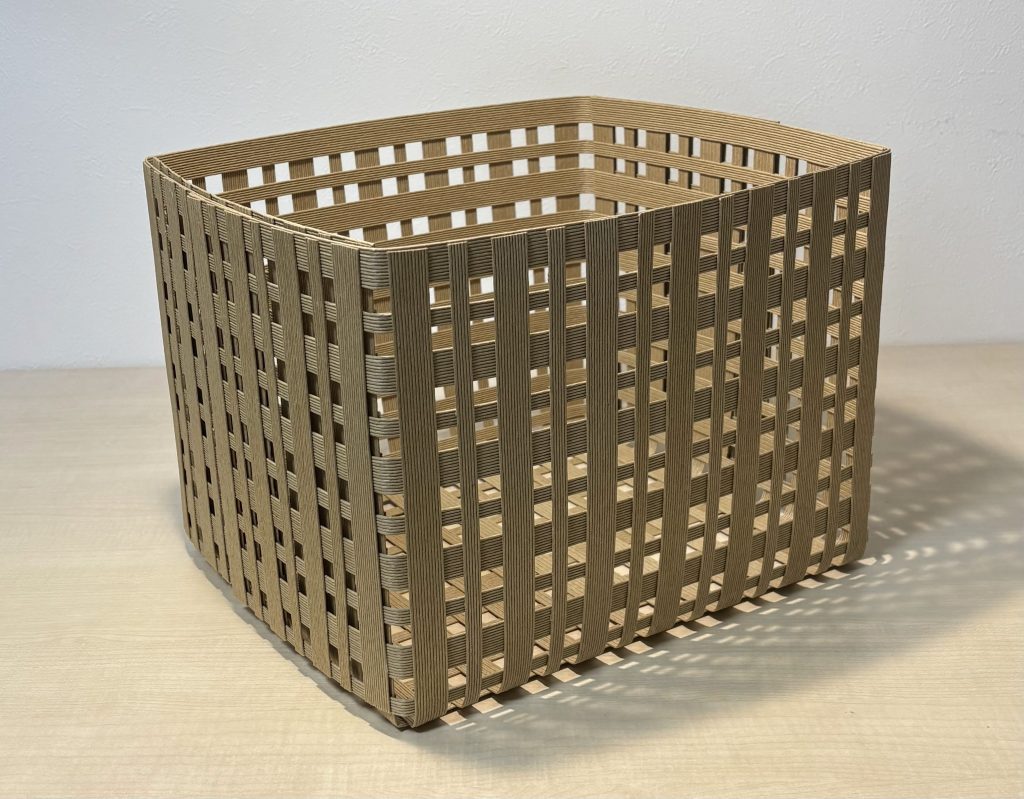

先に使った墨流しのひもですが、素材の墨流し模様がもうすこし広く見えるように作ったら、どうなるでしょう。2-1の網代模様で作ってみました。

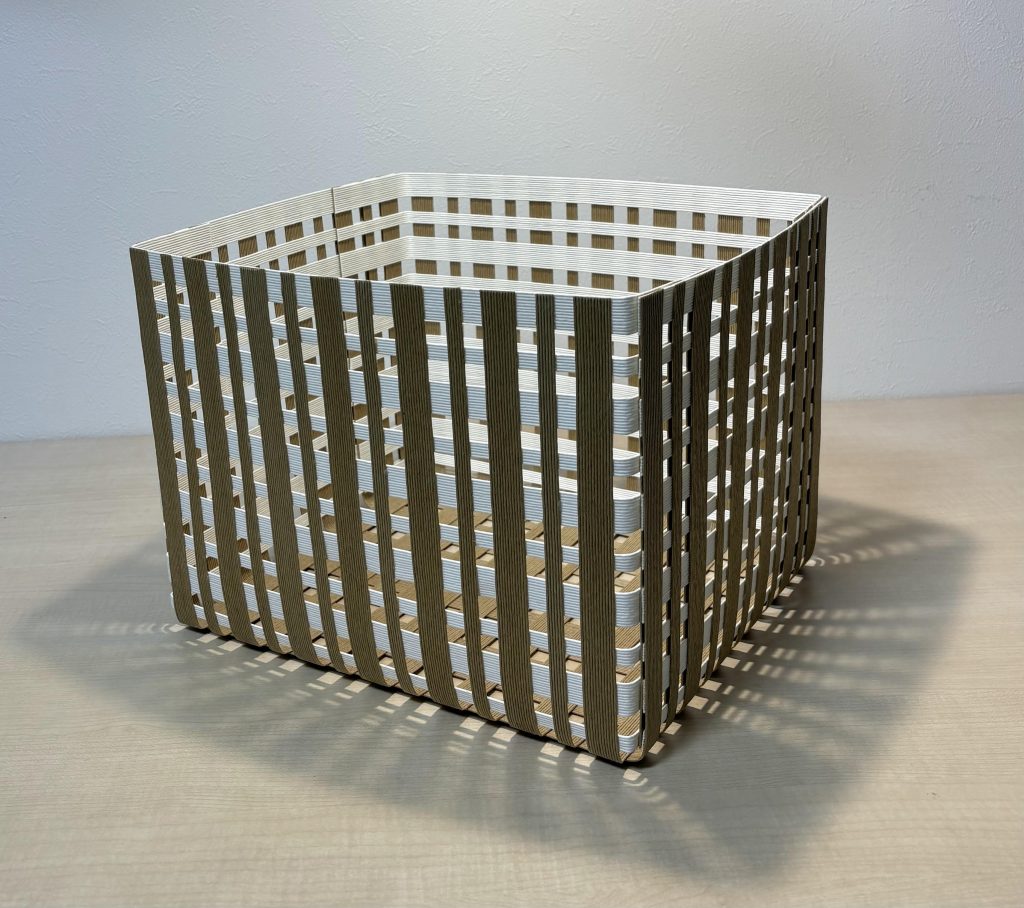

和紙だけだとやわらかくなるので、12本幅の白の紙バンドを芯にして、開いた顔墨ひらりと和紙とを巻きました。硬い箱になりました。

底と内側です。

平編みではなく、2-1ベースのちょっとイレギュラーな網代編みです。型紙は使わず、完成した底編み図を見ながら、中心から外に組んでいったのですが、上下が混乱してしまいました。バンドを加えるごとに色パターンが変わってしまうからです。端から順に並べるなら簡単なのですが。

ということで、作る時には、こんな図を並べておくと便利です。Ver1.9.1 の機能(表示順画像生成)を使えば、ワンクリックでこの7枚が作れます。

そして、底を折って立ち上げた後は、以下の図を表示させ、実物と方向を合わせながら側面を編みました。その後、高さ3で折りカラー編みです。

データです。表示順番号も入っていますので、機能のテストにどうぞ。