| 名称 | 千鳥 網代 編み |

| 名称(読み) | ちどり あじろ あみ |

| 模様タイプ | 単位の繰り返し |

| 単位 | 水平12 × 垂直6 |

| バンド幅 | |

| 色 | |

| 飛び数 | 1,3,5 |

| 対称性 | 垂直線,半回転 |

| 備考 |

引き続きの網代編み模様です。文献

『かご編みの技法大全』佐々木麗子、誠文堂新光社、2018電子書籍版 v1.0

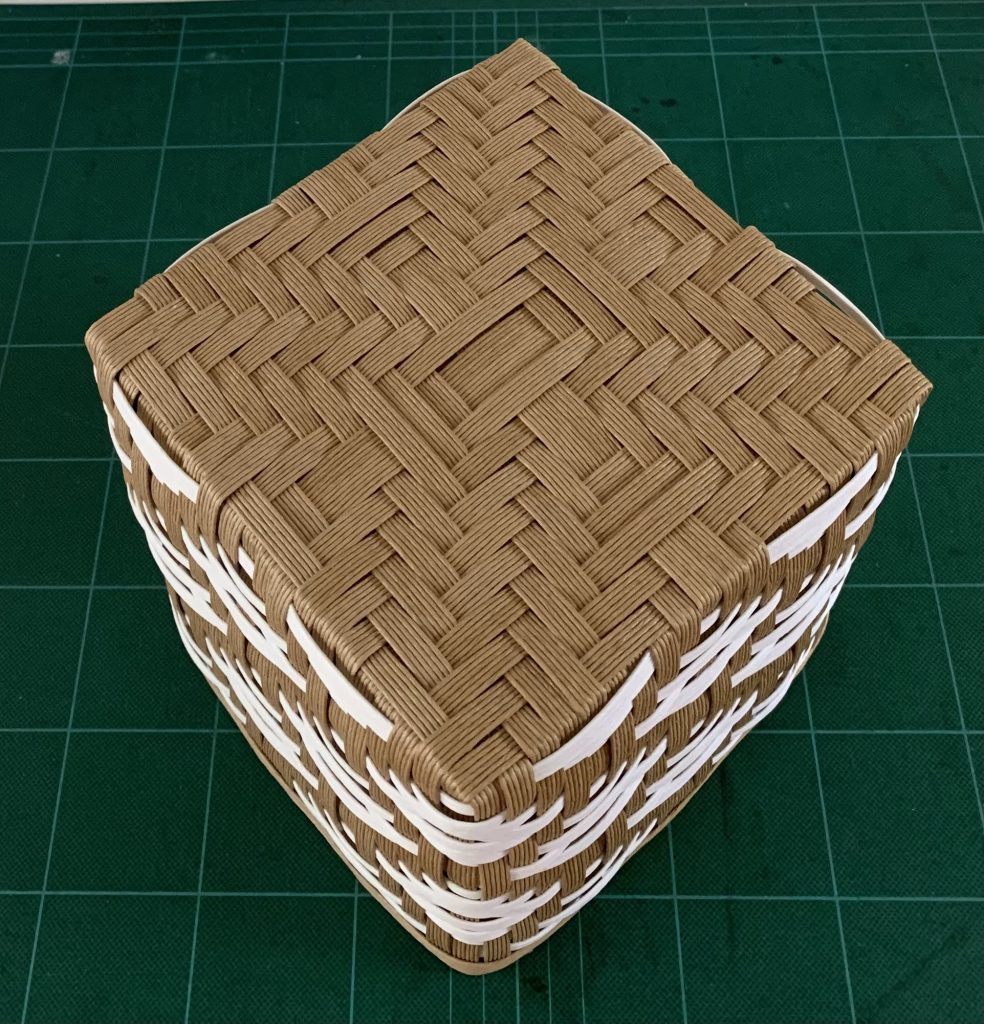

60ページ「4 千鳥網代編み」でボックスを作ってみました。

次のように記載されています。

中心から左右対称に編みすすめます。

模様の単位は 12×6 と偶数なのですが、中心は1点です。そのため、縦ひもと横ひもは同数ではなく、各、プラス1・マイナス1とした奇数(19本と17本 )にしました。

底は桝網代にしてみました。Ver.Upで、ポチポチしなくても簡単に作れるようになりました。

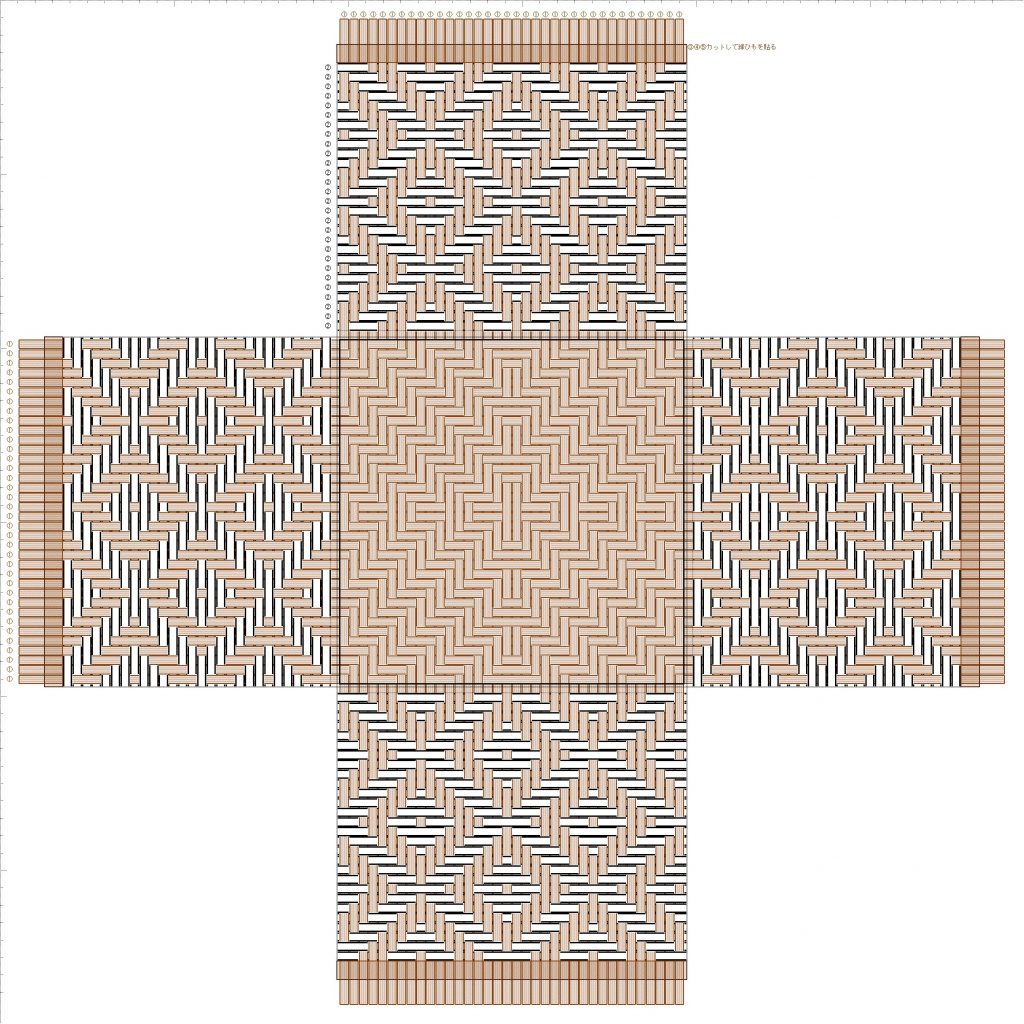

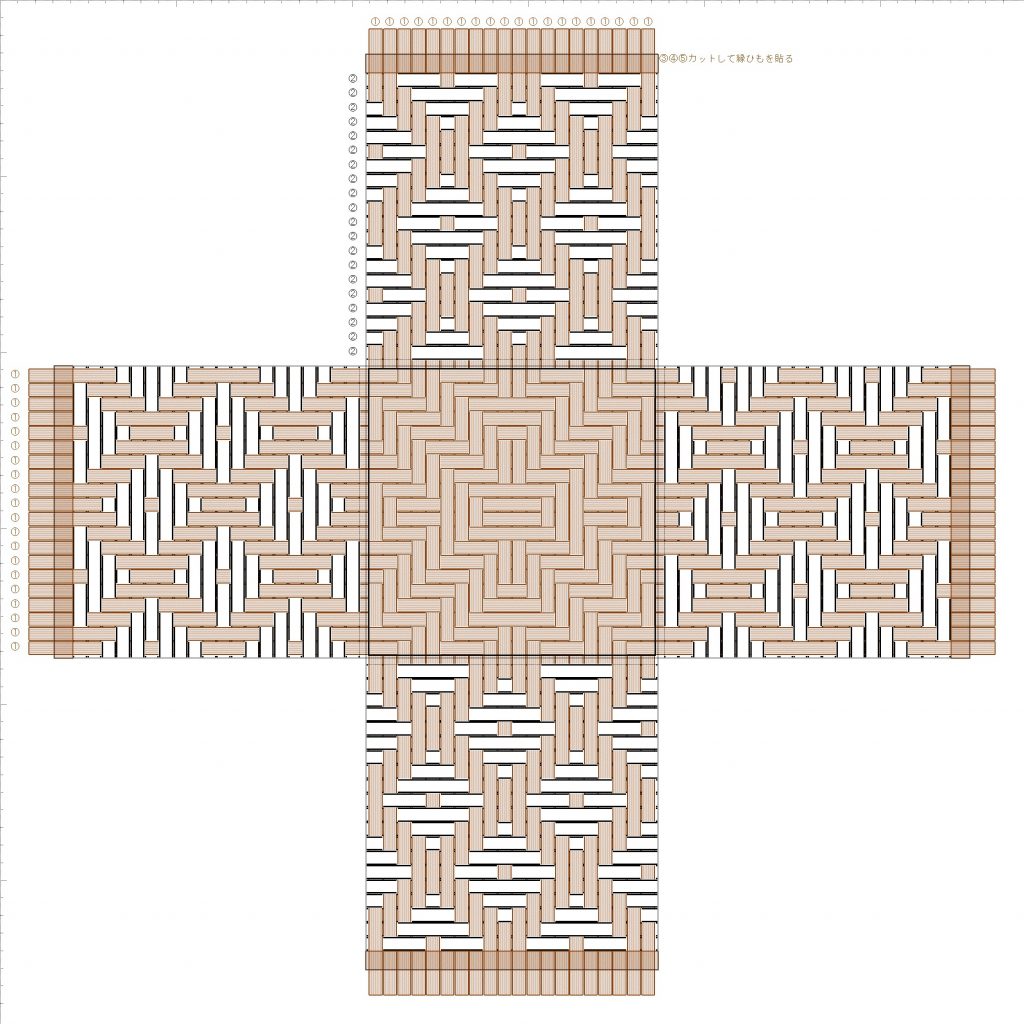

データです。CraftBandSquare で開くと、側面が模様の単位となっています。