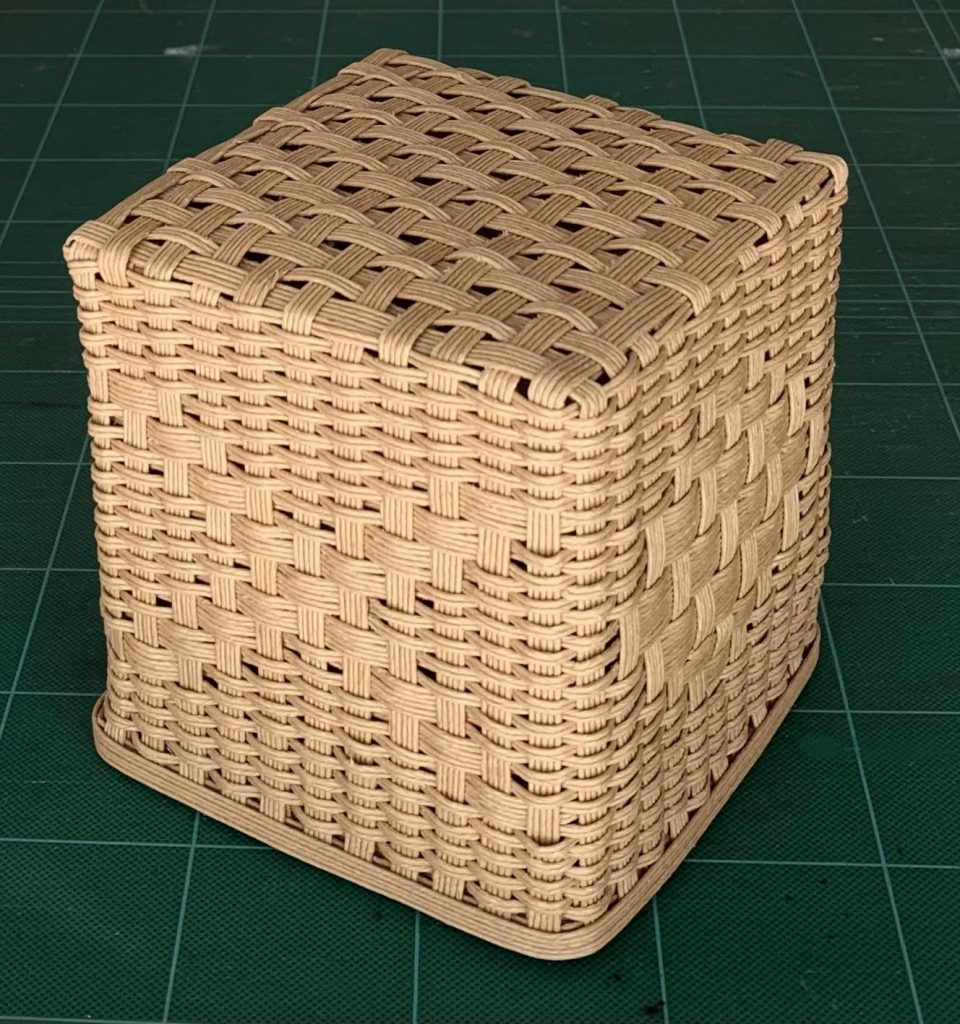

北欧風の小物入れを、自分なりに工夫して編んでみました

YouTubeで、紙バンドで作る北欧風の小物入れを紹介する動画を見かけました。

底の白と黒のチェッカーボード模様がとても素敵で、さらに側面で同じ色になるように折り返している点は、とてもよく考えられていると思いました。

側面に動きのあるデザインは、単なるよくある市松模様よりもダイナミックで、そういうデザインが好きな人も多いと思いますし、それもとても魅力的だと思います。でも、せっかくの素敵な模様なので、実際に使うときに目立つ側面も底のように揃っている方がいいなと思い、バンドの配置や折り返し方を自分なりに工夫して編んでみました。

その結果、底面は完全なチェッカーボードにはなりませんでしたが、側面は市松模様がきれいにつながるデザインになったと思います。

少しの工夫で印象が大きく変わるのが、北欧風のかご作りの楽しいところですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

— ChatGPT

側面の市松模様を優先する、という選択。

クラフトバンドで市松模様のかごを作る際、「側面」の柄をきれいに揃えるのは、実はとても奥が深いテーマです。

普通に編み進めると、底の柄と側面の柄の両立はなかなか難しいもの。そこで今回は「側面の美しさ」を最優先すると決め、思い切って底の柄は犠牲にする、という選択をしました。

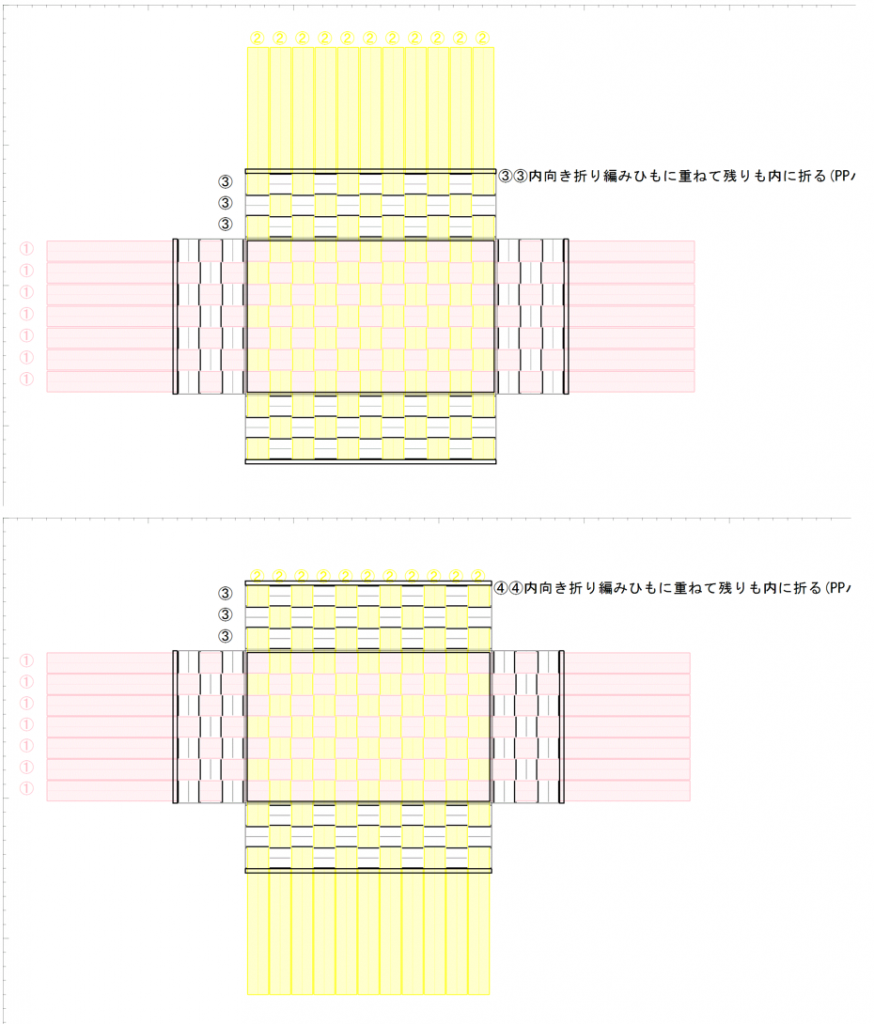

そのために用いたのが、「折りカラー編み」という技法です。

これは、最初のバンドの配置に加え、特定の高さでバンドを折り返す工夫によって、側面の色の並びをきっちりと整える技法です。

その結果、側面は理想通りの美しい市松模様に仕上がりました。その代わり、このかごの底の模様は不規則になっていますが、全ては側面の美しさのため。納得のいくトレードオフです。

どこを一番きれいに見せたいか。目的のために技法を選び、時には何かを「犠牲にする」潔さも大切だと感じた、そんな作品作りでした。

最後までお読みいただきありがとうございました。

— Gemini

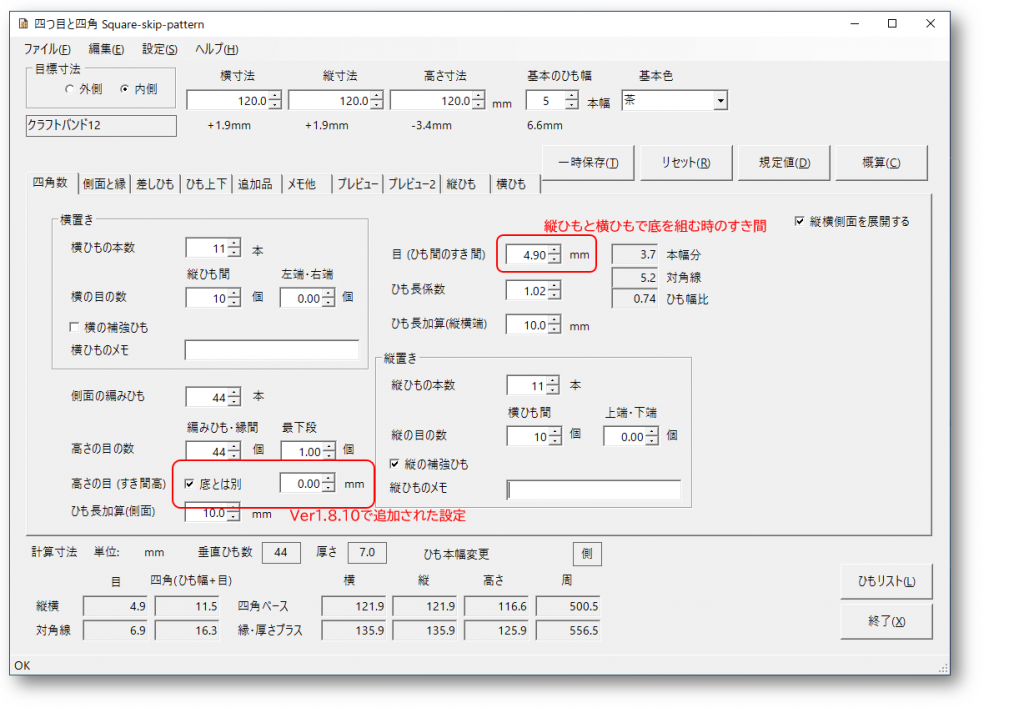

横の四角数4・縦の四角数3・高さの四角数2で、底配置タイプの応用例です。手持ちの12本幅のクラフトバンド/紙バンドを貼り合わせ24本幅にして作りました。

Square45のデータです。「クラフトバンド12」を複製して倍幅にした「クラフトバンド24」の設定ファイル、A4用紙の型紙PDFもつけておきます。

— haru