先にお知らせした講座が開催されました。

以下、講座で使用した、パワーポイント資料からの抜粋です。

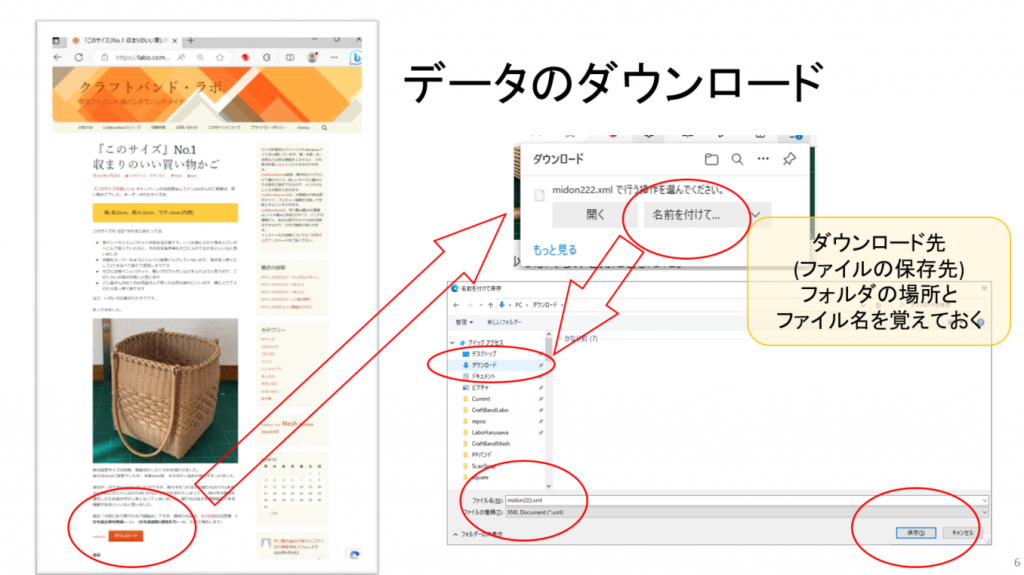

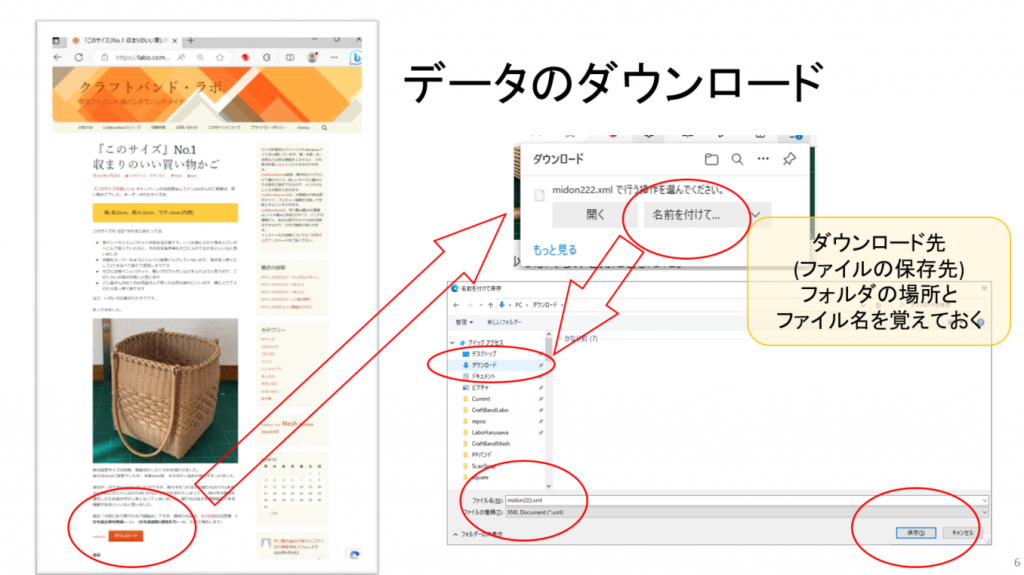

6ページ

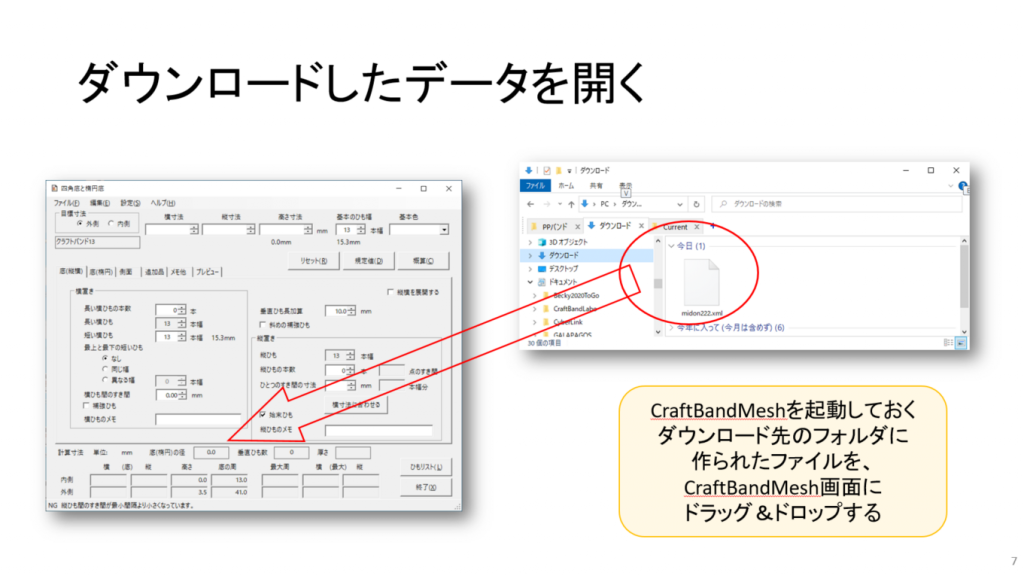

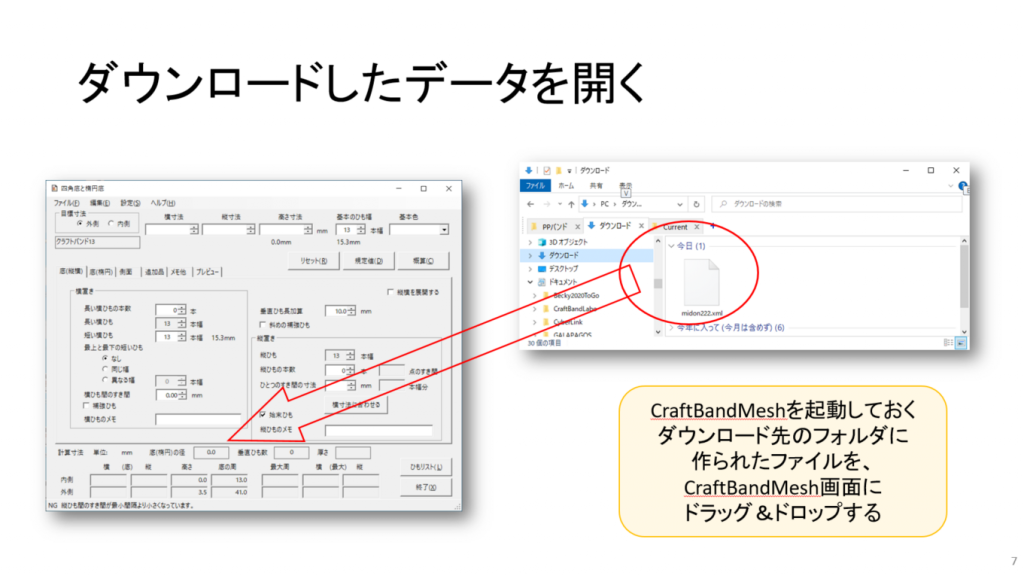

7ページ

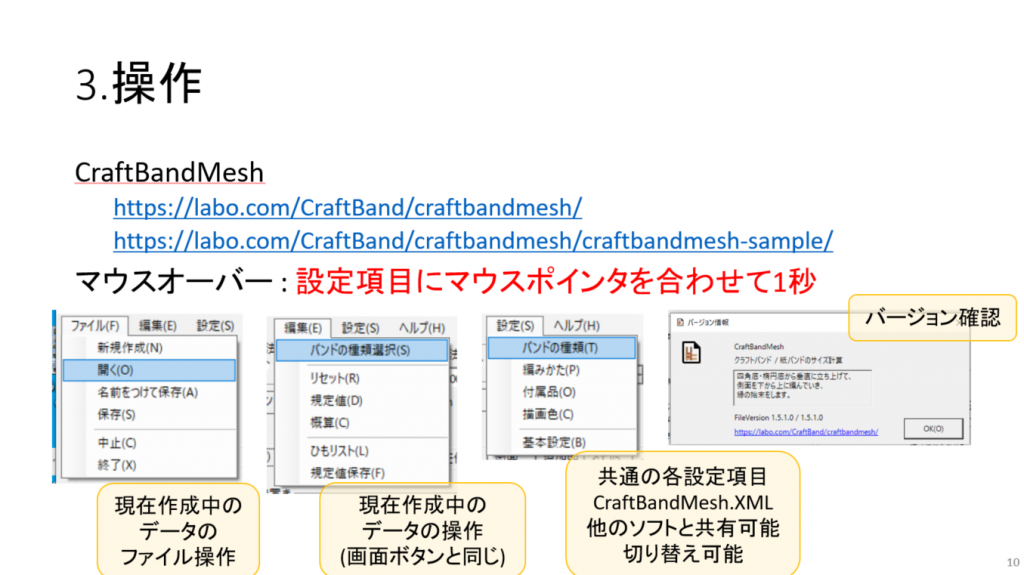

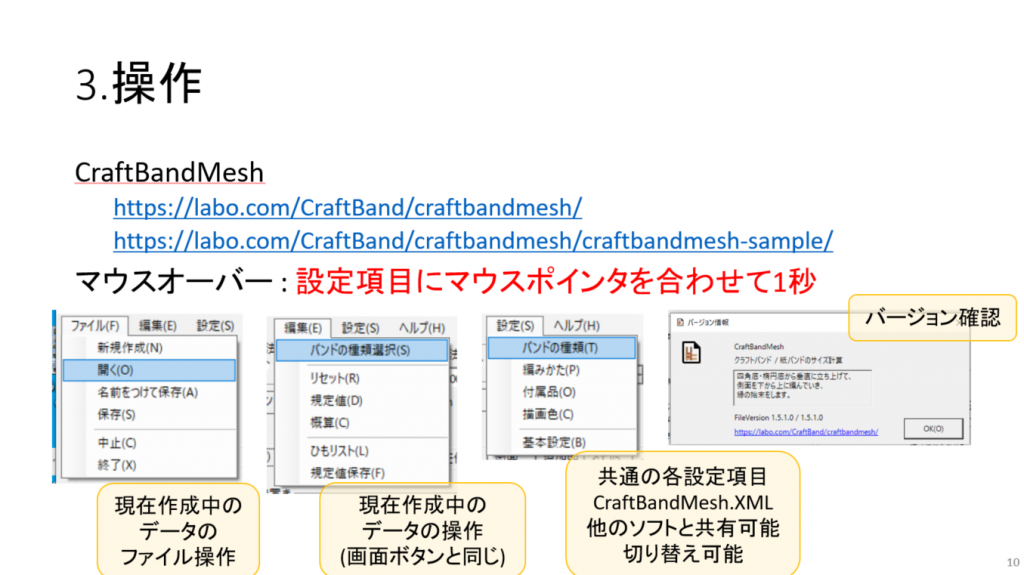

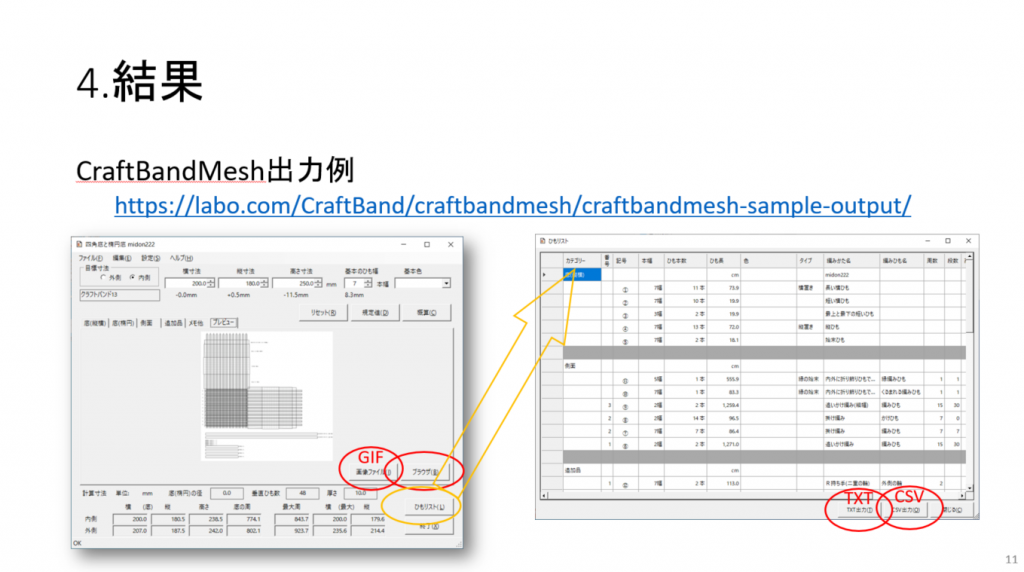

10ページ

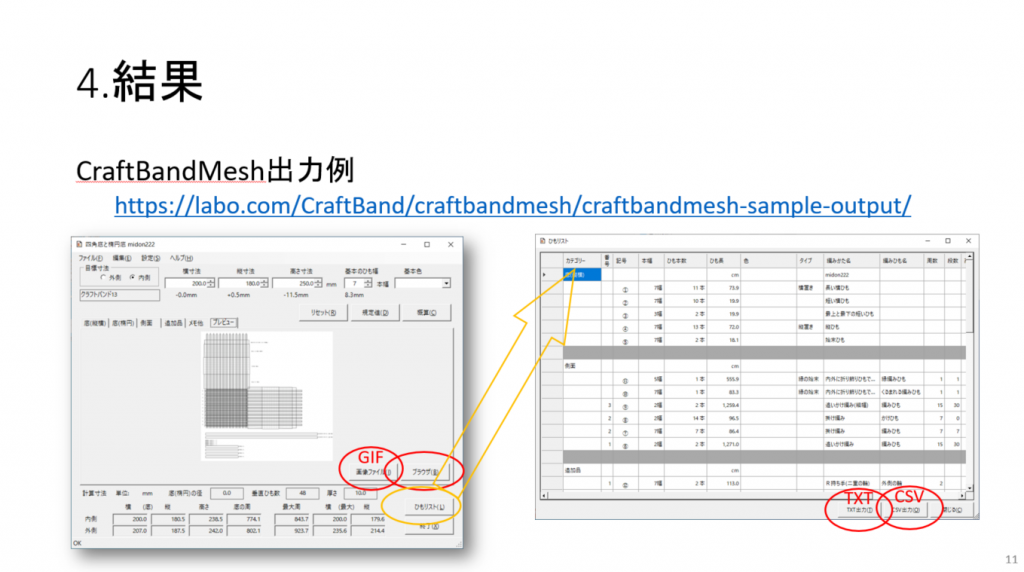

11ページ

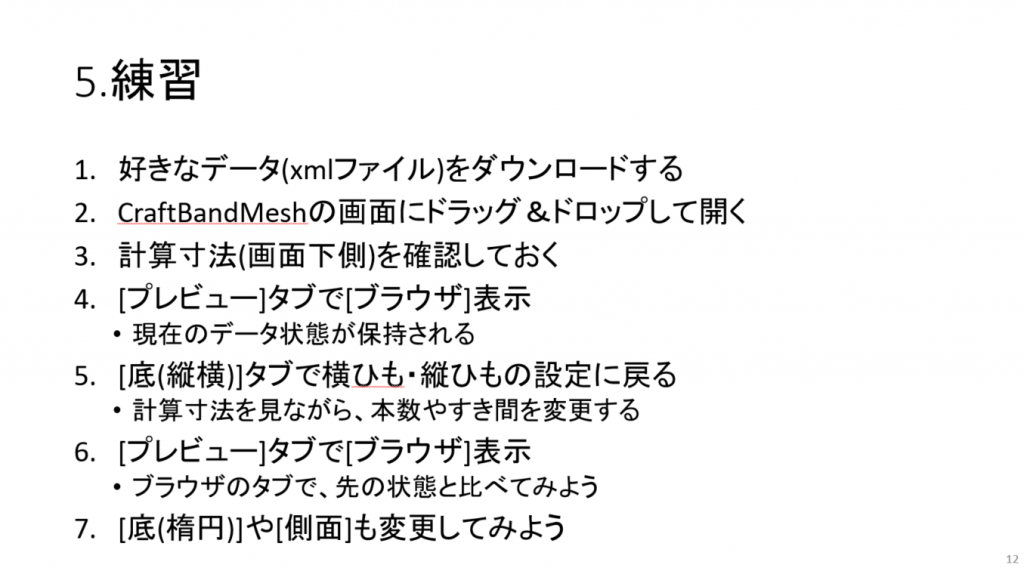

12ページ

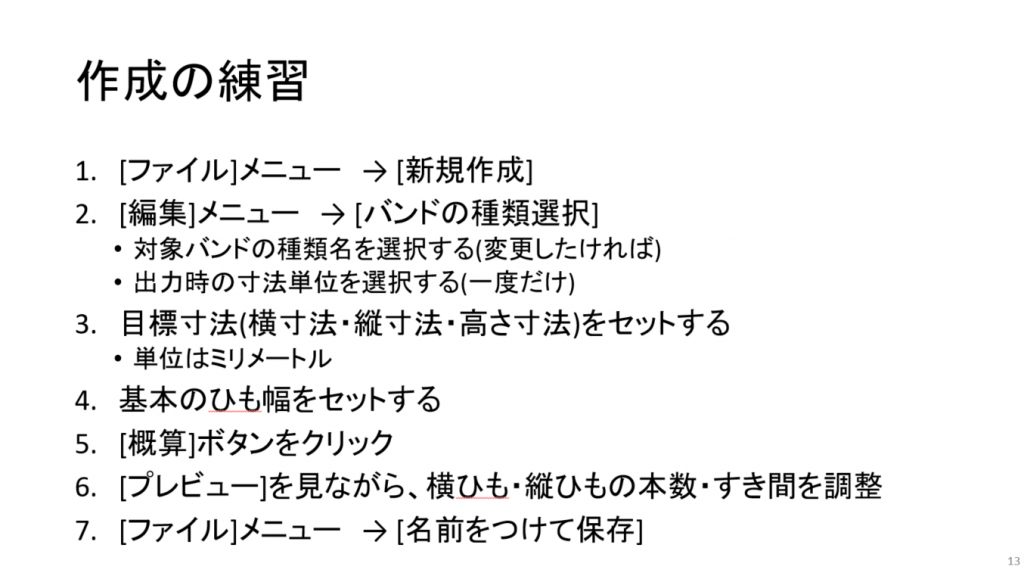

13ページ

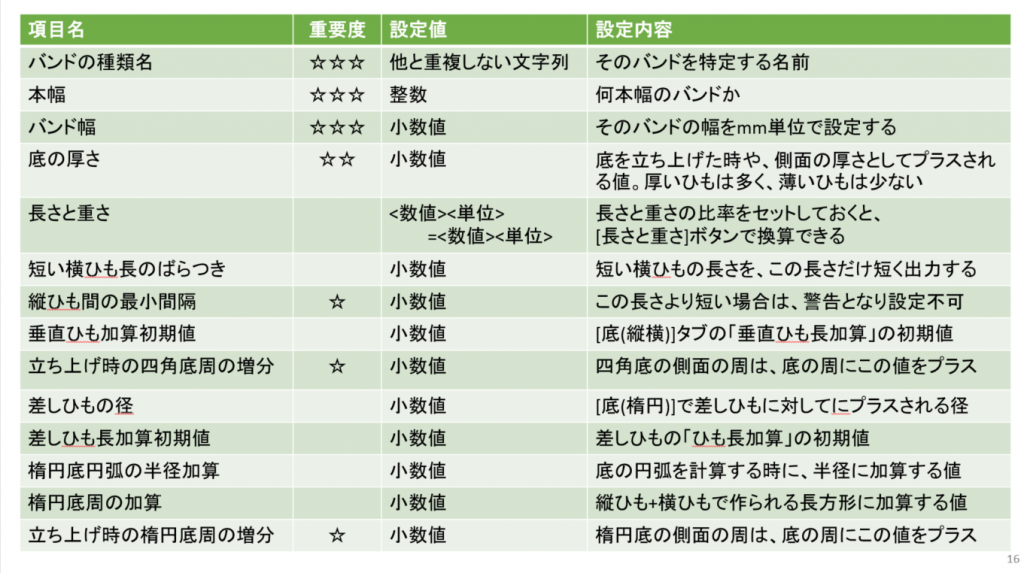

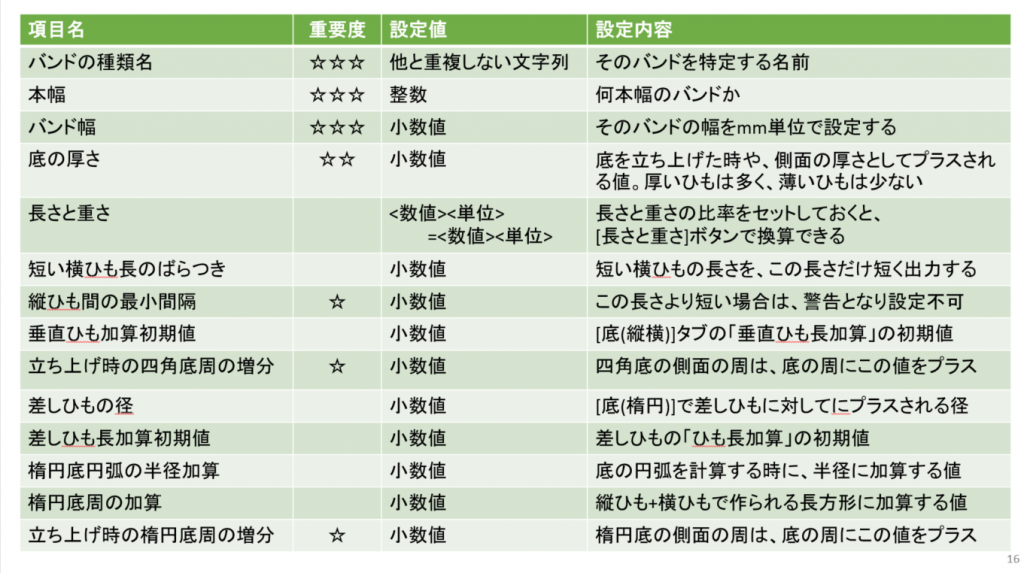

16ページ、バンドの種類の設定

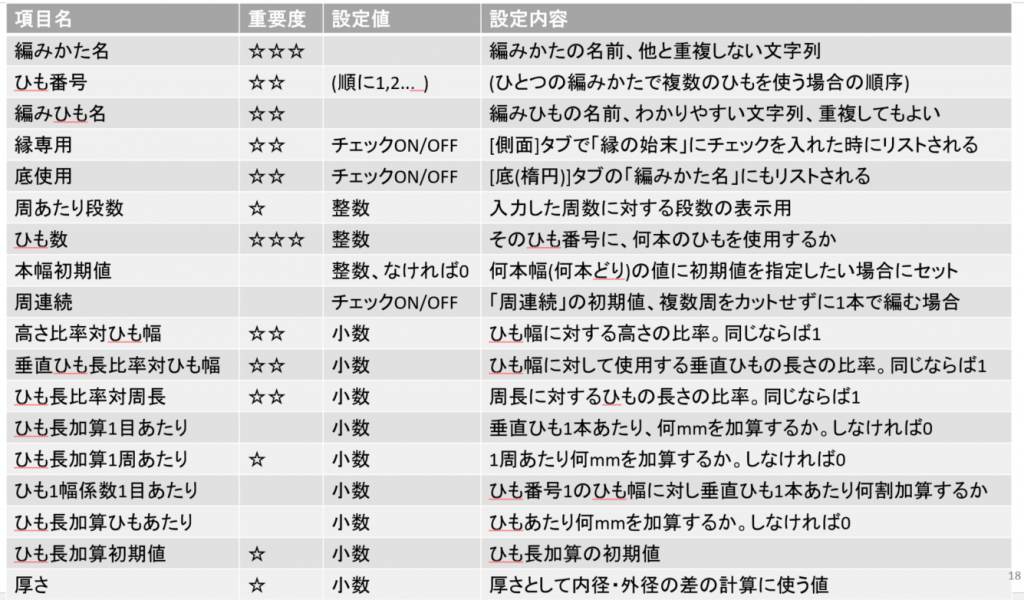

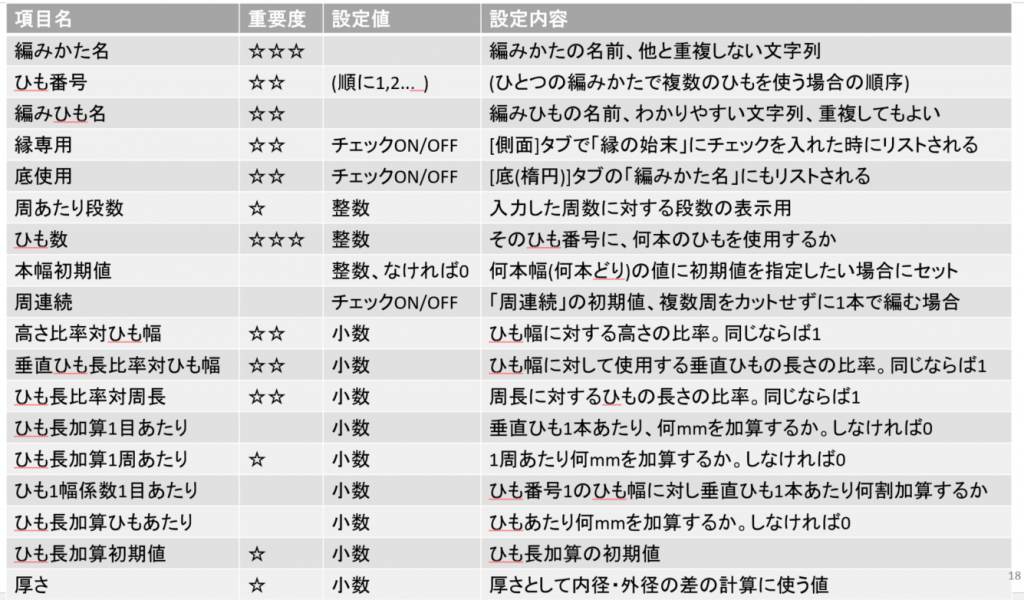

18ページ、編みかたの設定

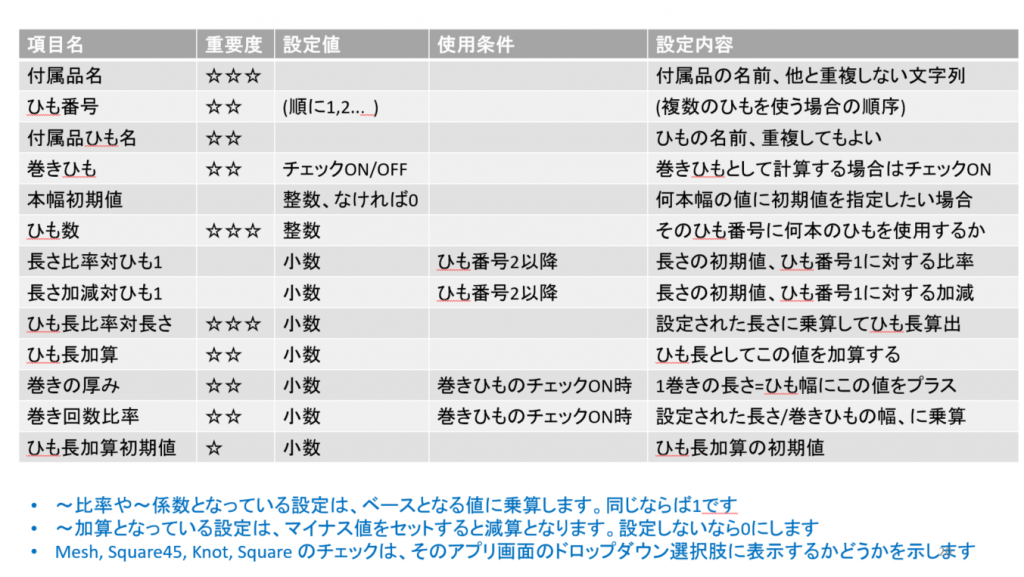

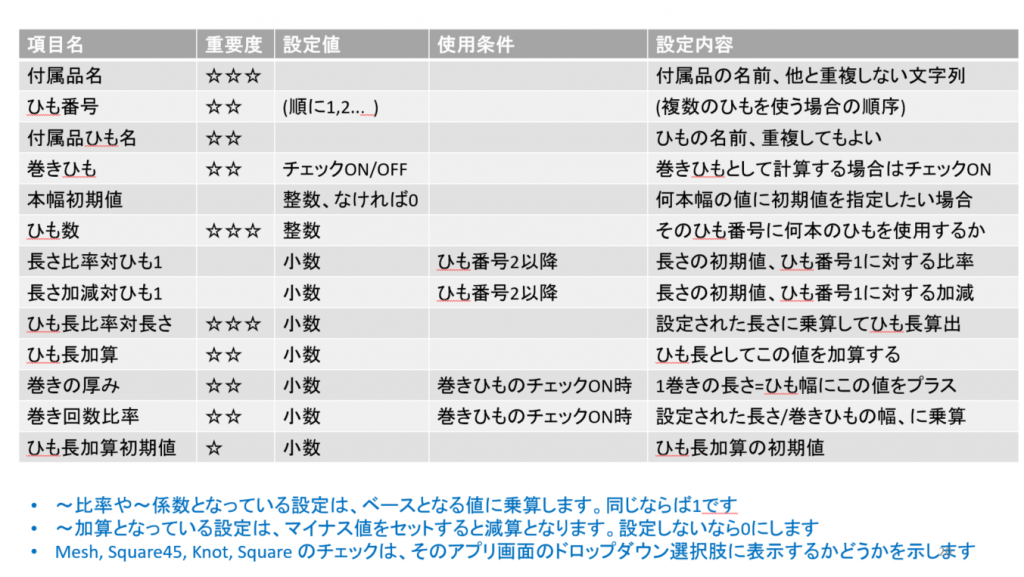

20ページ、付属品の設定

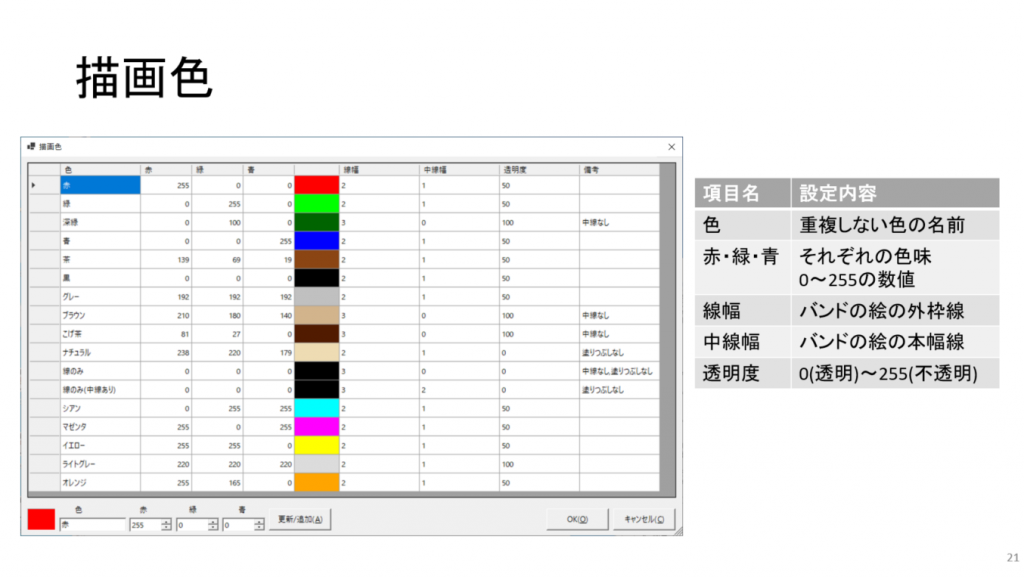

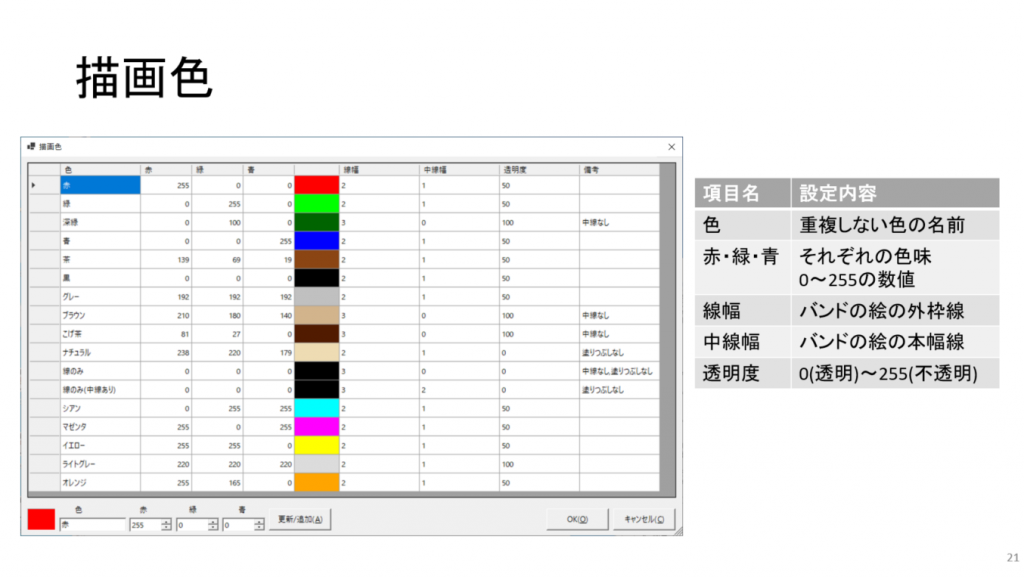

21ページ、描画色の設定

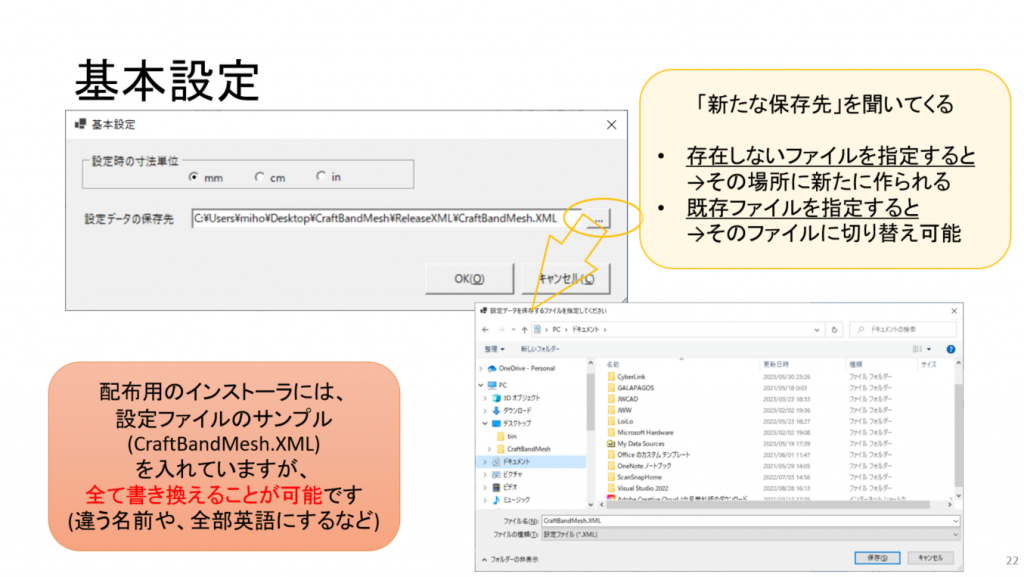

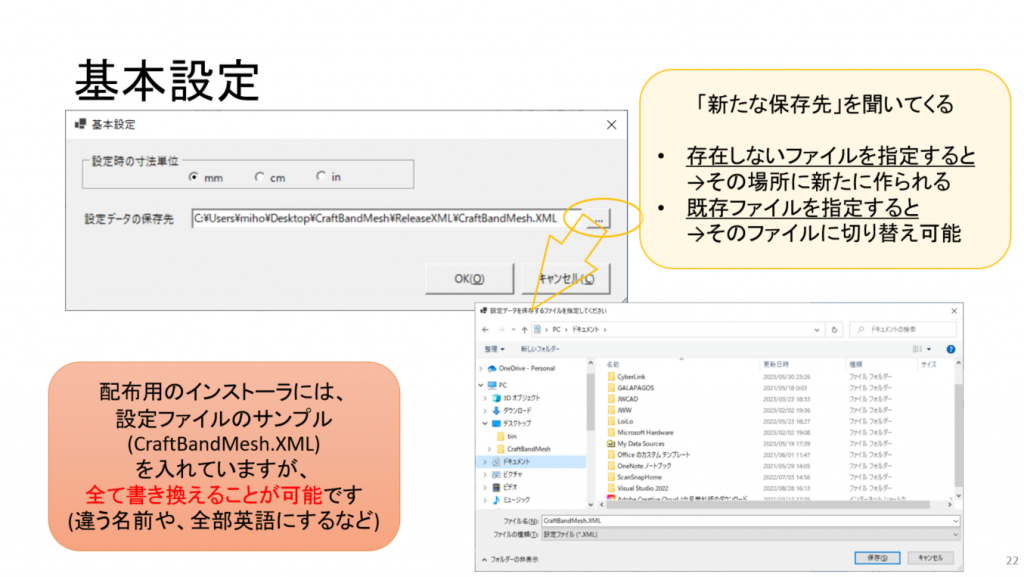

22ページ

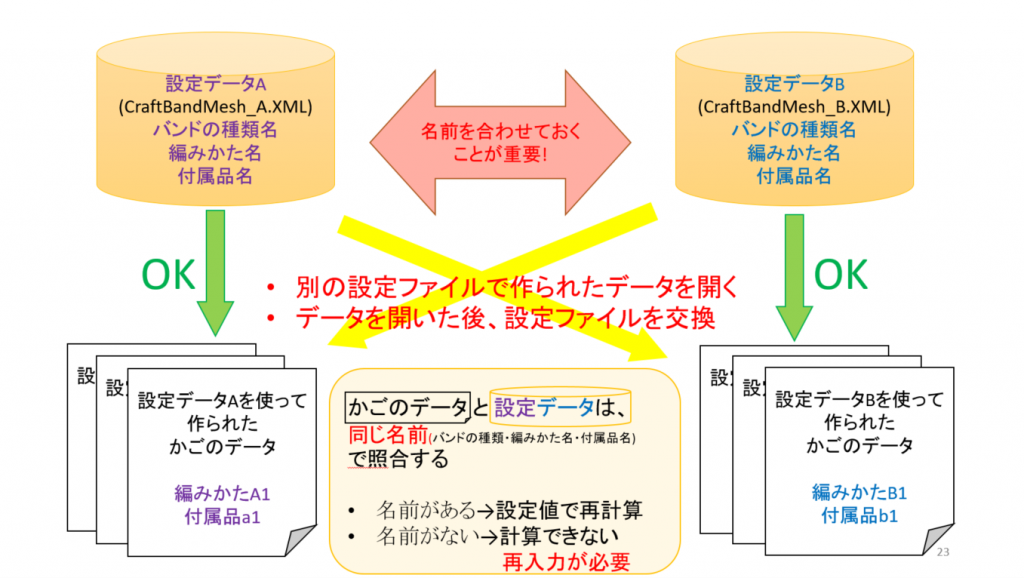

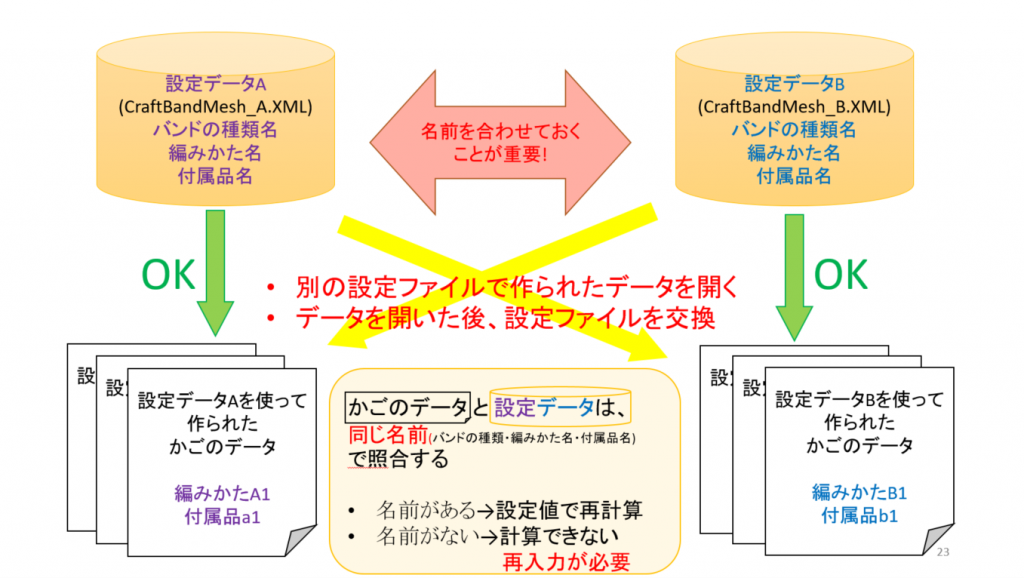

23ページ

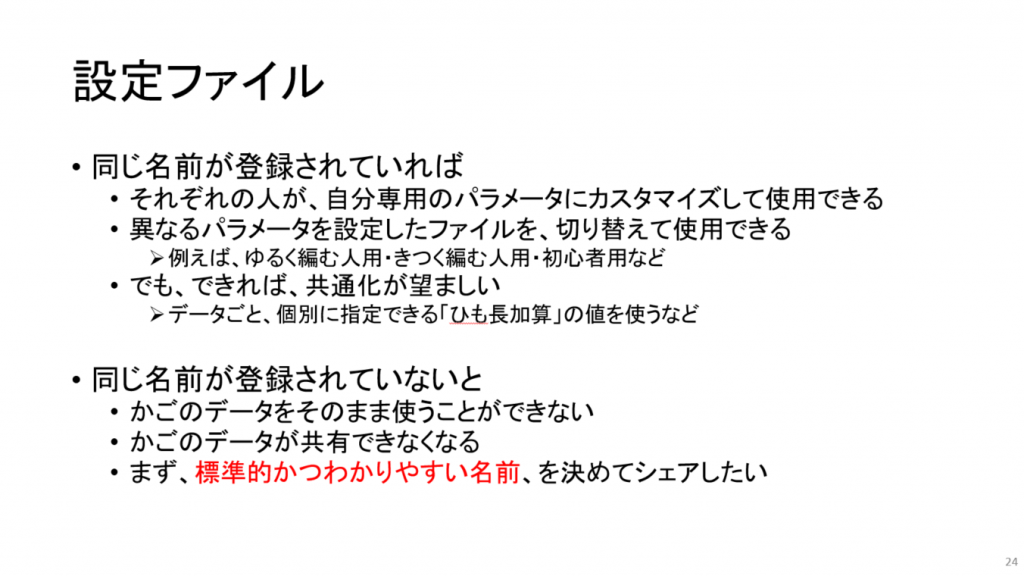

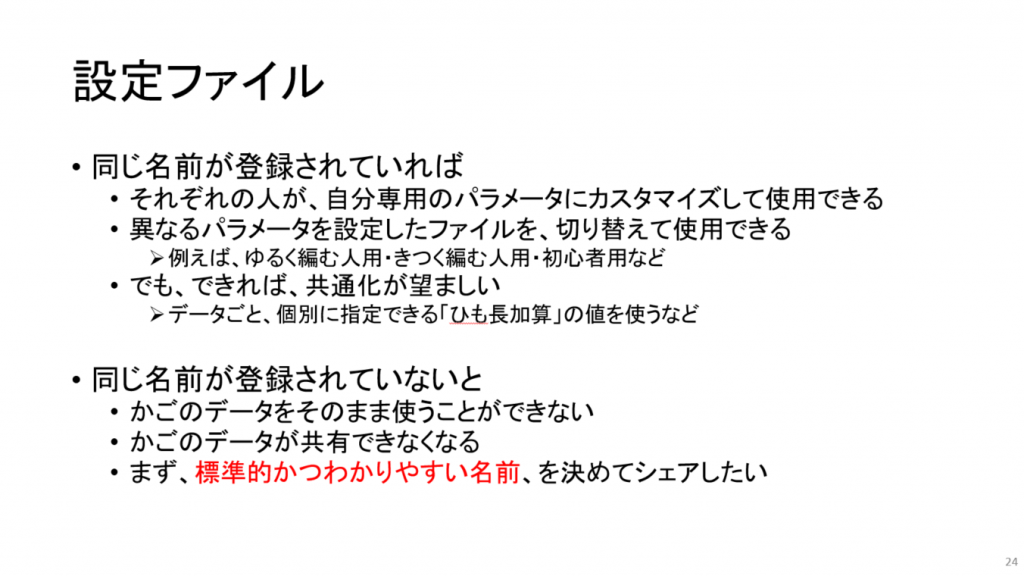

24ページ

パワーポイントファイルはこちら

同内容、PDFファイルはこちら

先にお知らせした講座が開催されました。

以下、講座で使用した、パワーポイント資料からの抜粋です。

6ページ

7ページ

10ページ

11ページ

12ページ

13ページ

16ページ、バンドの種類の設定

18ページ、編みかたの設定

20ページ、付属品の設定

21ページ、描画色の設定

22ページ

23ページ

24ページ

パワーポイントファイルはこちら

同内容、PDFファイルはこちら

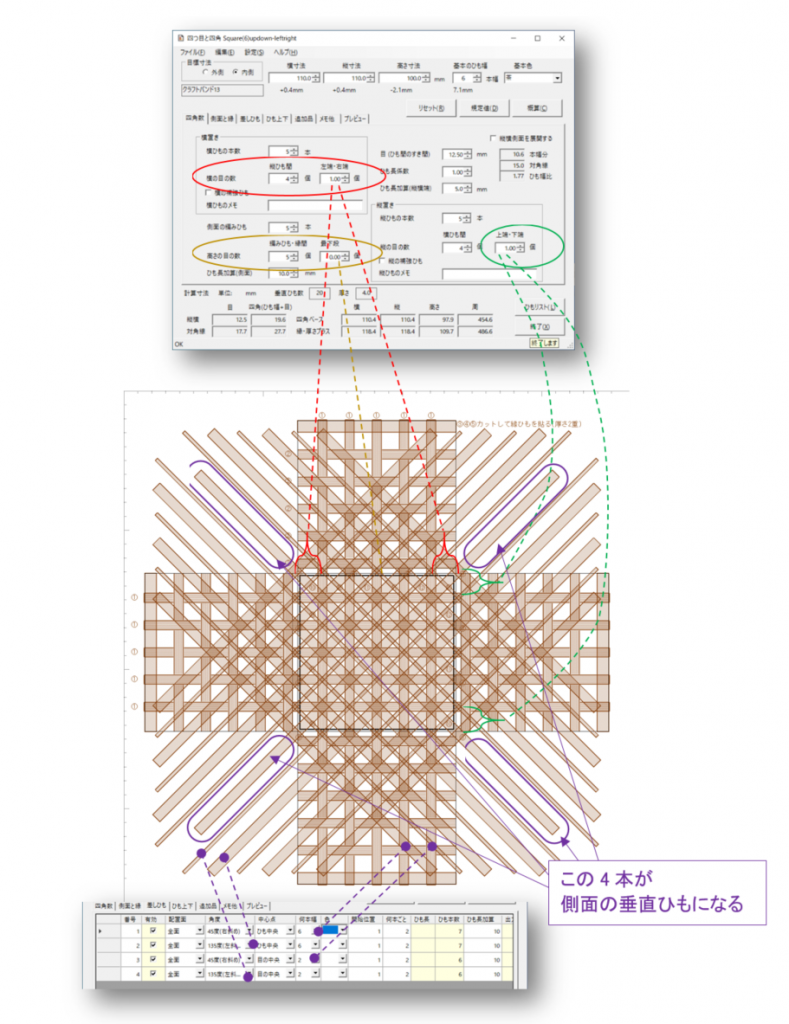

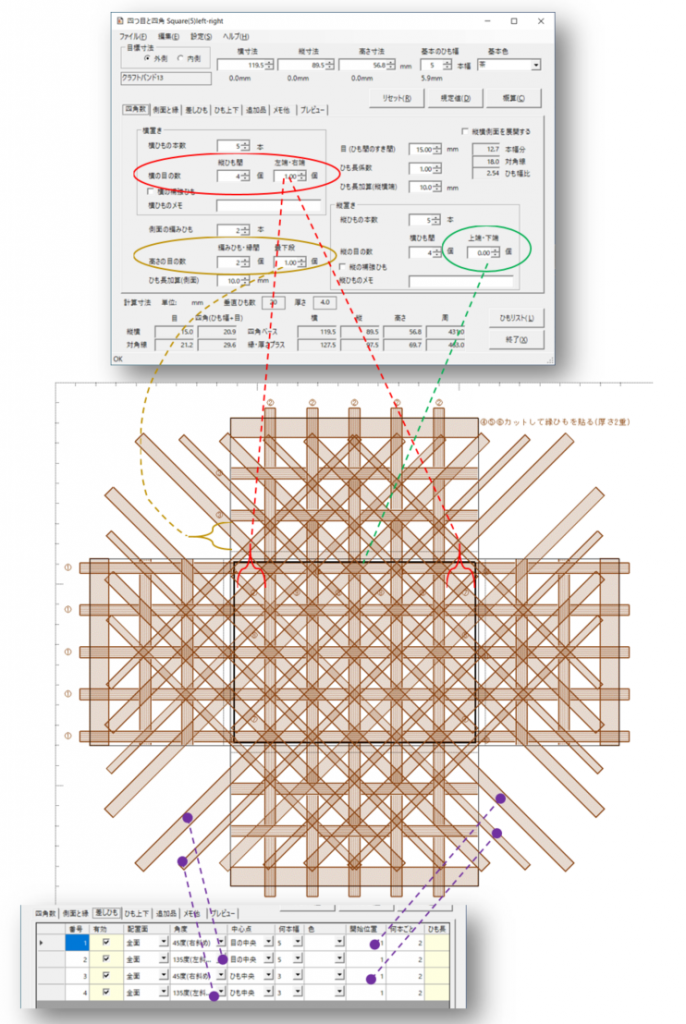

左端・右端、上端・下端の目の有無の組み合わせをテストしてきたわけですが、有無についてはすべて、なければゼロ個あれば1.0個として設定してきました。

設定自体は、0~2の間の任意の小数値で指定できますので、こんどは、左端・右端、上端・下端、そして高さの最下段についても、0.5個にしてみました。

また、横の目の数・縦の目の数については、アップダウンで指定する場合は、自動的に偶数になりますが、数値を直に入力すると奇数にすることもできます。今まではそのまま偶数で使ってきましたが、これも、縦の目の数だけ奇数にしてみました。

各方向0.5個ですので、2点合わさると1個分の目のサイズになります。実際、底の4辺や側面の角の辺については、同じようなサイズの目ができています。差しひもを差す際も、目の並びとして扱われます。

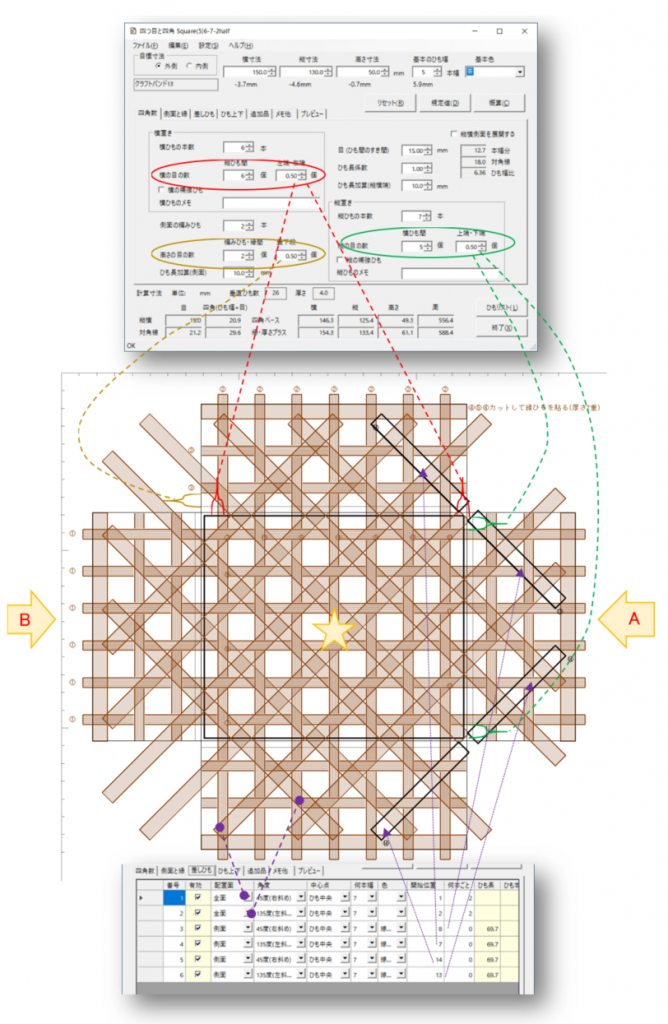

今回は、2本ごと斜めの差しひもを、目の中で交差するようにしてみました。上の図で☆が中心位置です。上下に対称ですが、左右には非対称となっており、角の差しひもの位置も左右で異なっています。

右上・右下の角の外の差しひもは、上下左右に目があれば作られますが、今は0.5個ですので作られません。そのため、別途、必要な位置に、側面の差しひもを45度と135度で計4本追加することにしました。

できたかごを、左側(図のB)から見たところと、右側(図のA)から見たところです。

右側、側面に差しひもが追加されているのがわかるでしょうか。

数値だけではイメージしにくいですが、プレビュー図を見れば四角数や差しひもの位置などを調整することができ、必要なカットリストを作ることができます。

でも、実のところ、試作には図を印刷して型紙にしたので、カットリストを見る必要はなかったのですが。

データです。

上下左右に目がある四つ目のかごは、側面の角の辺となる差しひもは、同じ6本幅にしました。でも当然ながら、縦ひも・横ひもと差しひもが同じ本幅とは限らない。むしろ、異なるケースの方が多いでしょう。

試しとしてその逆パターン、つまり6本幅の差しひもと2本幅の差しひもを入れ替えで作ってみました。

角のひもの差し方にちょっと工夫が必要でしたが、形にはなりました。

縦横のサイズは上下左右に目がある四つ目のかごと同じですので、縁の内側に13本幅のひもを貼って、先のかごのふたにしました。

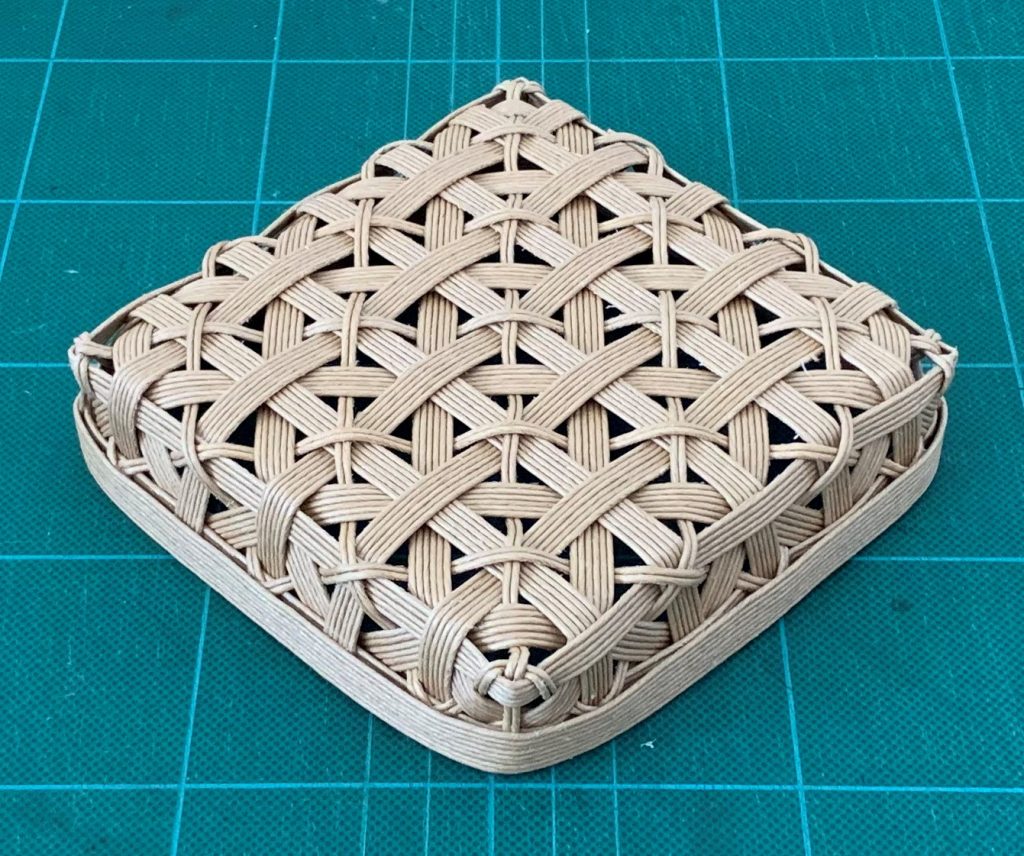

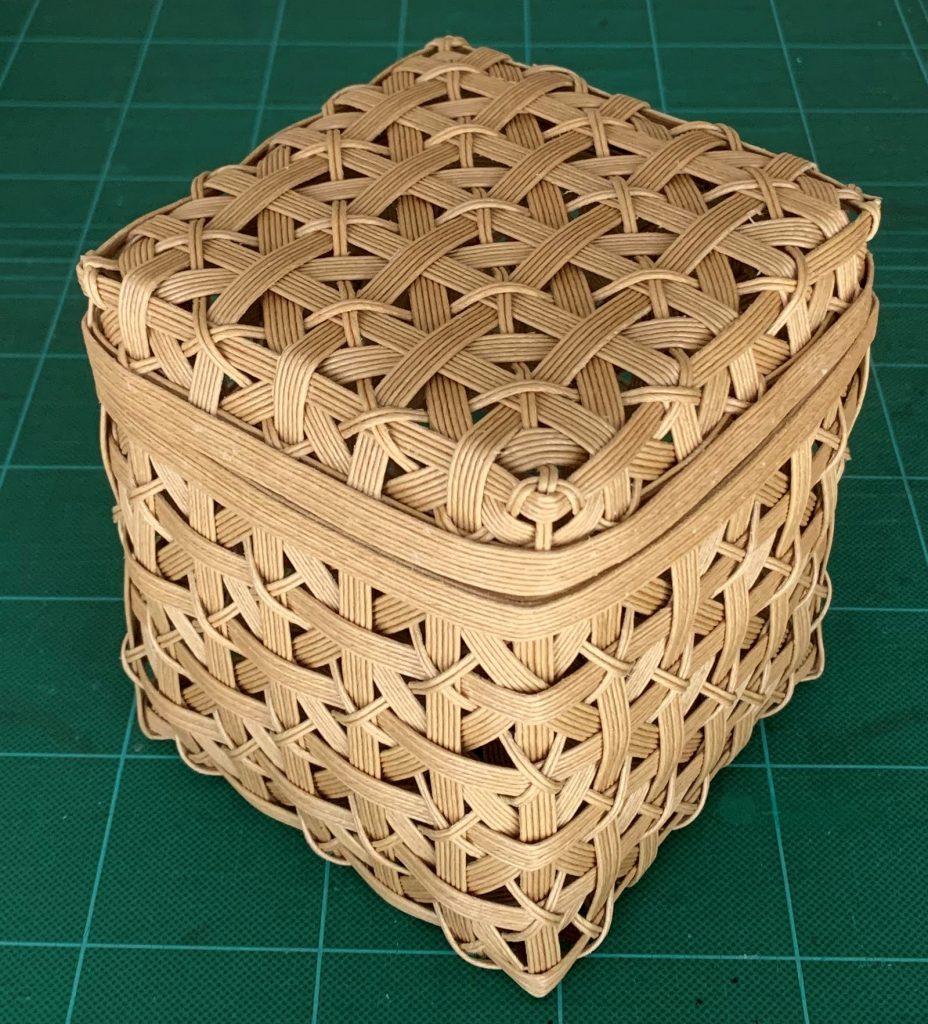

ふたを被せてみました。

差しひもの上下関係や引っ張り方など、行き当たりばったりではありますが、実用になるでしょうか。

データです。

左端右端に目がある・上端下端には目がないかご、組み合わせとしてはこの逆、つまり左端右端に目がない・上端下端には目があるかごもありますが、これに縦置きと横置きを入れ替えるだけなので、同じといえるでしょう。

ということで、次は、左端右端・上端下端とも目があるかごです。そしてこの場合、高さ方向の最下段の目については、ゼロとします。でないと、底と側面に目が続いてしまうからです。

issue#23 の修正で、合わせて、底の角に入る斜めの差しひもは、そのまま伸ばして側面の垂直ひもに代用できるようにしました。基本のかごや、左右に目があるかごでは、底のひもを立ち上げて角になりますが、上下・左右とも目になっていると、立ち上げるひもがありません。ひも幅はともかく、とりあえずそれを、差しひもで代用しようというわけです。

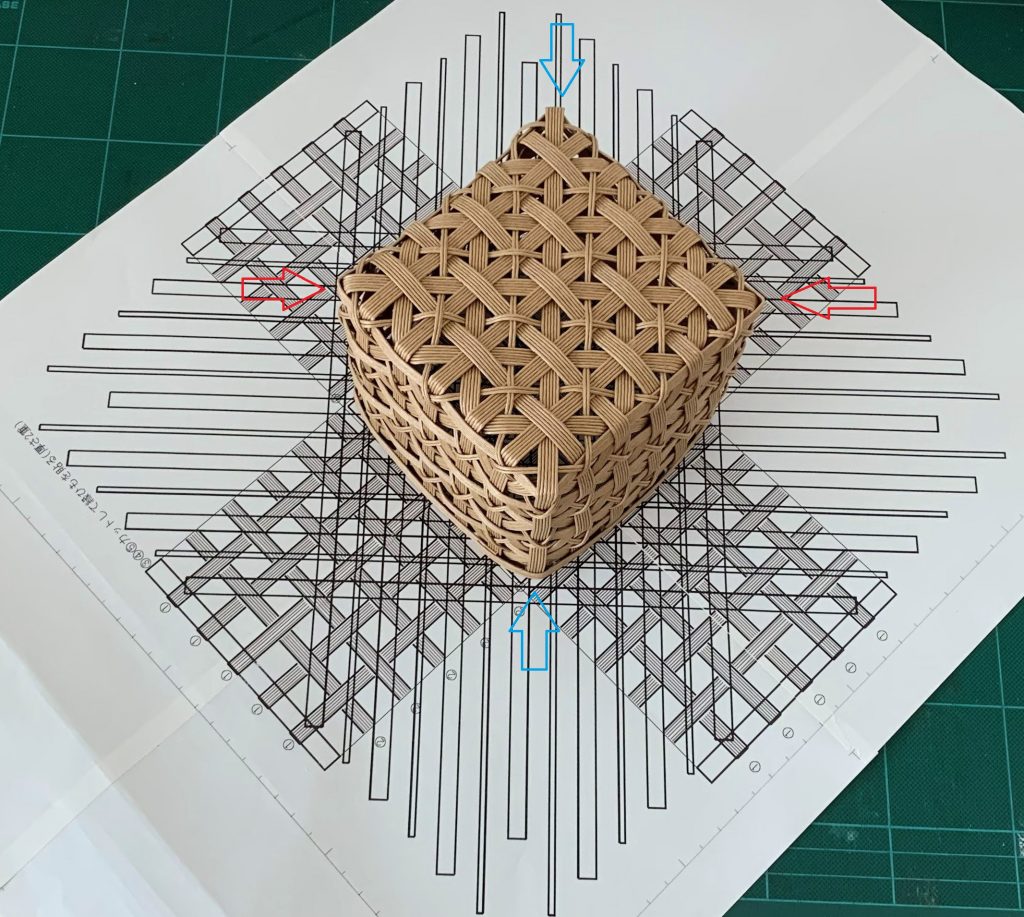

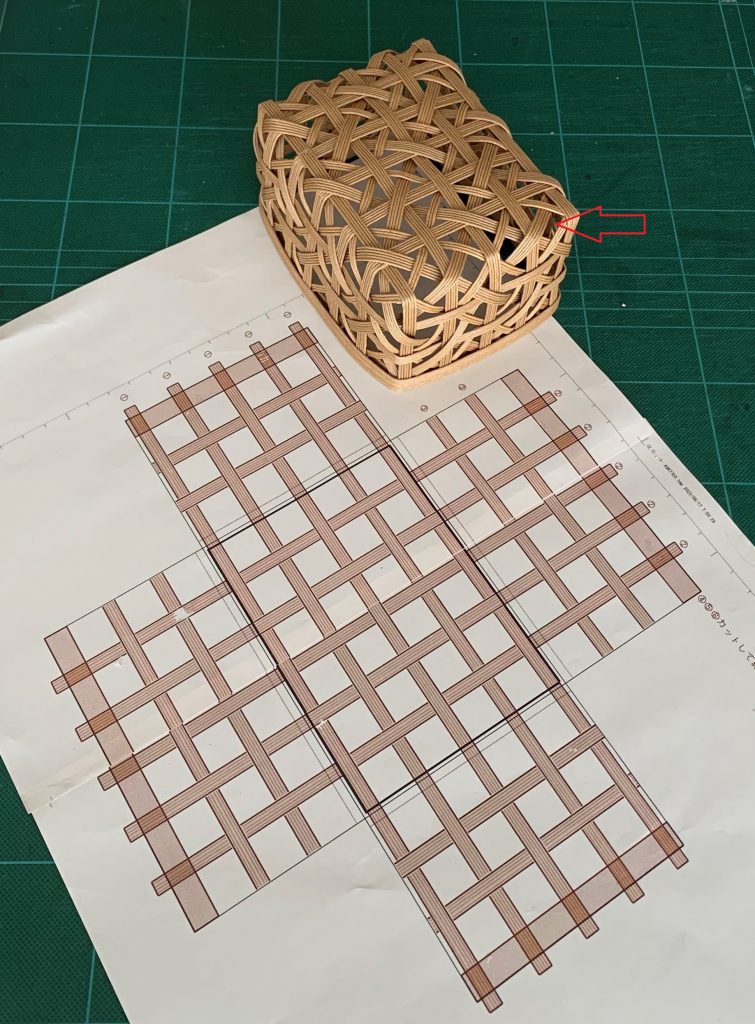

作ってみたのがこちら。

縦ひも・横ひもと差しひもを同じ6本幅とし、差しひもをそのまま側面の垂直ひもに使っています。上下に編み入れるのではなく、上の写真の赤の矢印部分は側面の編みひもの内側、青の矢印部分は外側に置いてみました。もう一組の斜めの差しひもを2本幅で間に差し入れているせいか、どちらもそう違和感なく収まっている感じです。

でも、作ってみてわかったのは、目の大きさが、ひも幅の分、狭くなってしまうということです。上下・左右それぞれ1に設定しましたので、合わせて2、つまり目の2倍になります。その間にひもが入りますので、他の目と同じにするにはひも幅分、大きくしないと揃わないのです。ひも幅が7ミリほどですから、各3ミリほどプラスになるよう、1より少し大きい値をセットすべきだったということですね。

また、今回の型紙は、差しひも込みで印刷してみましたが、意外と使えることがわかりました。枠はもちろんですが、斜めの差しひもの必要長がわかるので、短くカットして差せるのです。間を通していく時には、短い方が通しやすい。

ただし、差しひもの絵には加算長は含まれていません。縁までの長さで描かれていますので、重ねて貼る分の長さをプラスしてカットする必要があります。カットリストには、差しひもの「ひも長加算」の値がプラスされますが、絵は今のところ正味の長さです。

データです。

CraftBandSquareの既定値は左端・右端の目、上端・下端の目ともにゼロです。このうち、左端・右端の目がある(個数に1をセット)パターンで作ってみました。

底の縦ひもの外、左右に目(すき間)が作られます。斜めの差しひもについては、当初、外の目の角には置かない計算になっていましたが、issue#23 で、置けるように修正しました。目を埋めるためには必要ですし、使わないなら外すように設定すればよいからです。

作ってみたのがこちら。

赤の矢印で示していますが、左右の目を指定した箇所が、高さの最下段の目とつながっています。斜めの差しひもはクロス2個分、でも間に辺となるひもがない状態です。そして、側面の角となる辺については、基本のかごでは2本が合わさっていましたが、この設定では1本となります。

このかごを作る時には、ひもを等間隔に合わせるため、図を型紙に使ってみました。縦横を合わせるため、斜めの差しひもは非表示の状態(配置面一時的に「なし」にする)にして印刷しました。折った厚さも込みの絵ですので、余裕の長さをとる必要がなくなる、ということがわかりました。

データです。