「二重六つ目の浅かご」の投稿を見た方から、バッグにしてみたい、というご要望がありました。バッグというと、縁をつけたり持ち手をつけたり…というより、ポイントは、側面に高さをつけたい、ということですね。

そうなのです。実は、浅かごにしたのは、底の編み目がそのままでは側面に続かないから、だったのです。サイズを合わせたひもの幅や本数や立ち上げ位置、色までは作れますが、側面は編み図にはならないのです。

今のところCraftBandHexagonで描画できるのは、全体が一続きの編み目だけです。CraftBandSquareのように、底と側面で変えることはできません。底の編み目がそのまま側面に続くため、立ち上げてできた側面の辺では、3セットの繰り返しは不連続になってしまうのです。

それでも良しとして、欠けた角の部分をスルーしてそのまま絵の通りに編もうとすると、6側面それぞれサイズや編み位置が異なりますから、かなり大変だし面倒くさい。ですから、側面については、段ごとに右綾・左綾という、本来の二重六つ目で編む方がずっと簡単なのです。

ではその側面の編み目、底からの続きは無理としても、アプリで描けるものでしょうか。

- 方向性があって、

- 右綾と左綾の両方が含まれていて、

- 段ごと交互。

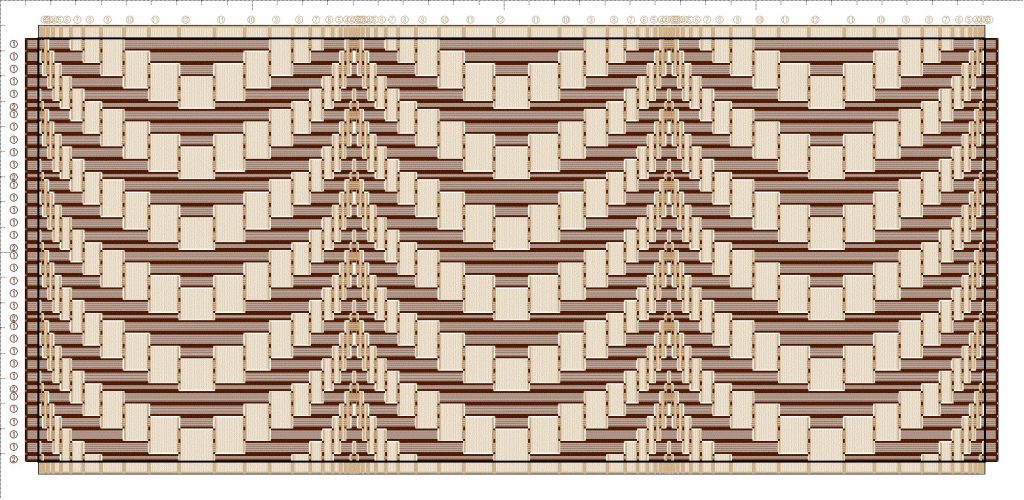

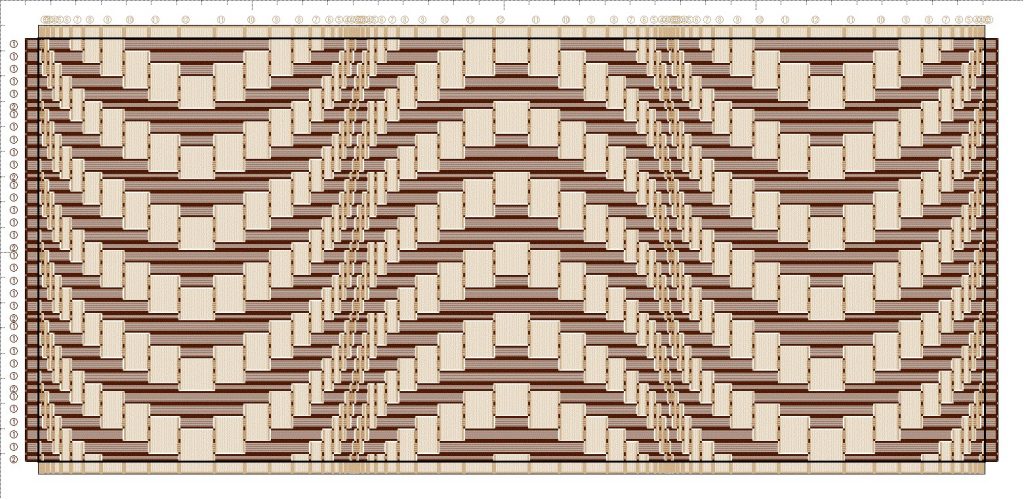

これって「麻の葉(単方向)」と同じじゃない? と気付いて、作ってみたのがこちら。

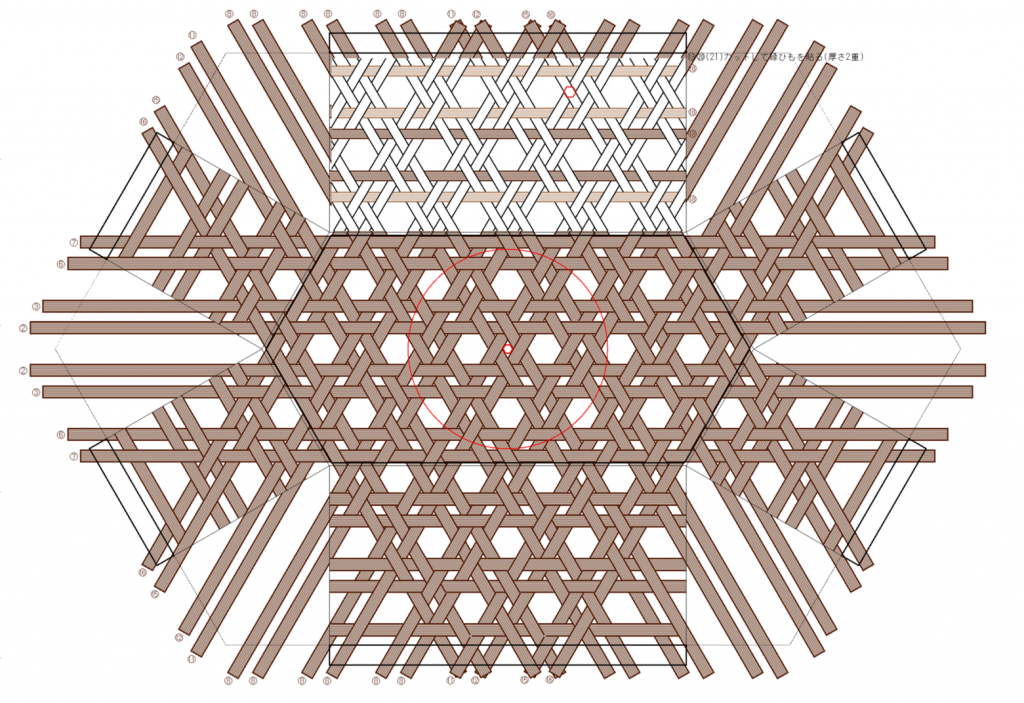

3本ごとに1本を「無描画色」にしたものです。わかりやすいよう色をつけていますが、上下が茶の段は右綾、上下がこげ茶の段は左綾ですから、二重六つ目。なんと、鉄線編みも麻の葉編みも、中に二重六つ目を含んでいるのです。わかる人には当たり前かもしれないけれど[※] 、今更ながら六つ目ってすごい。

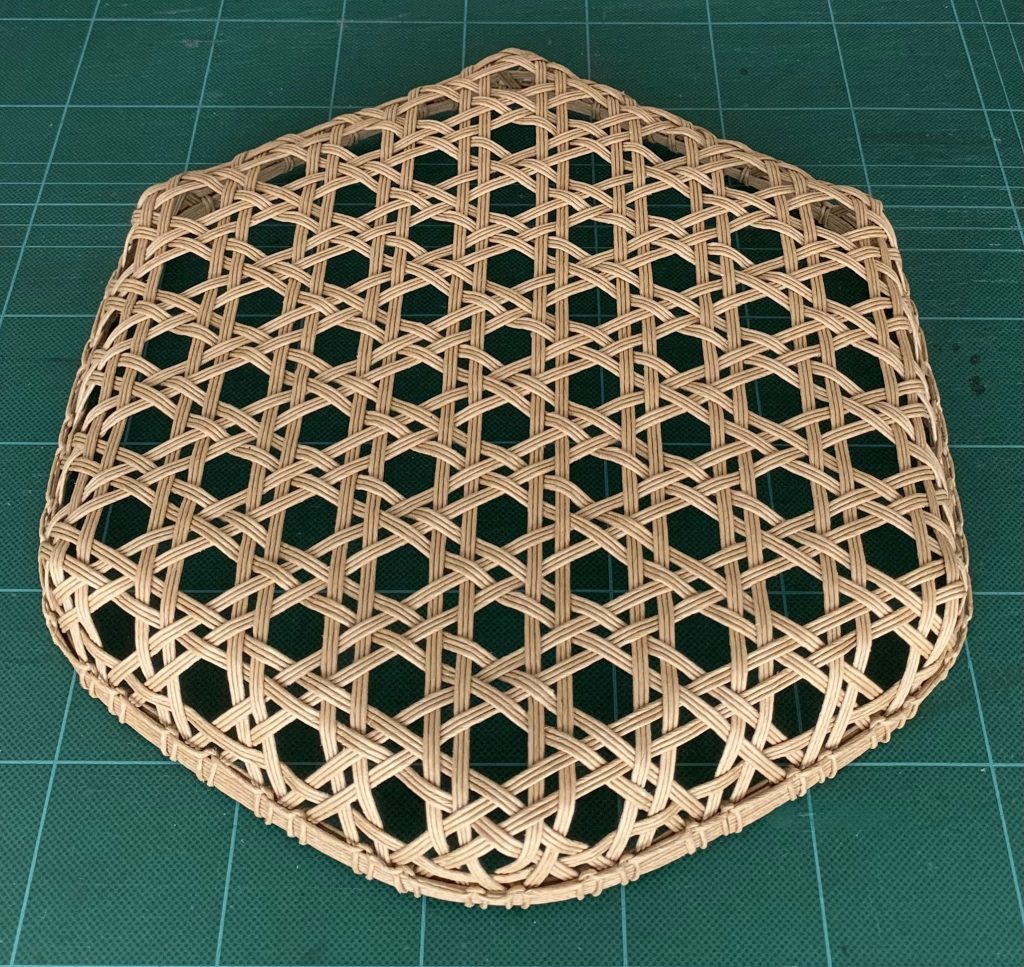

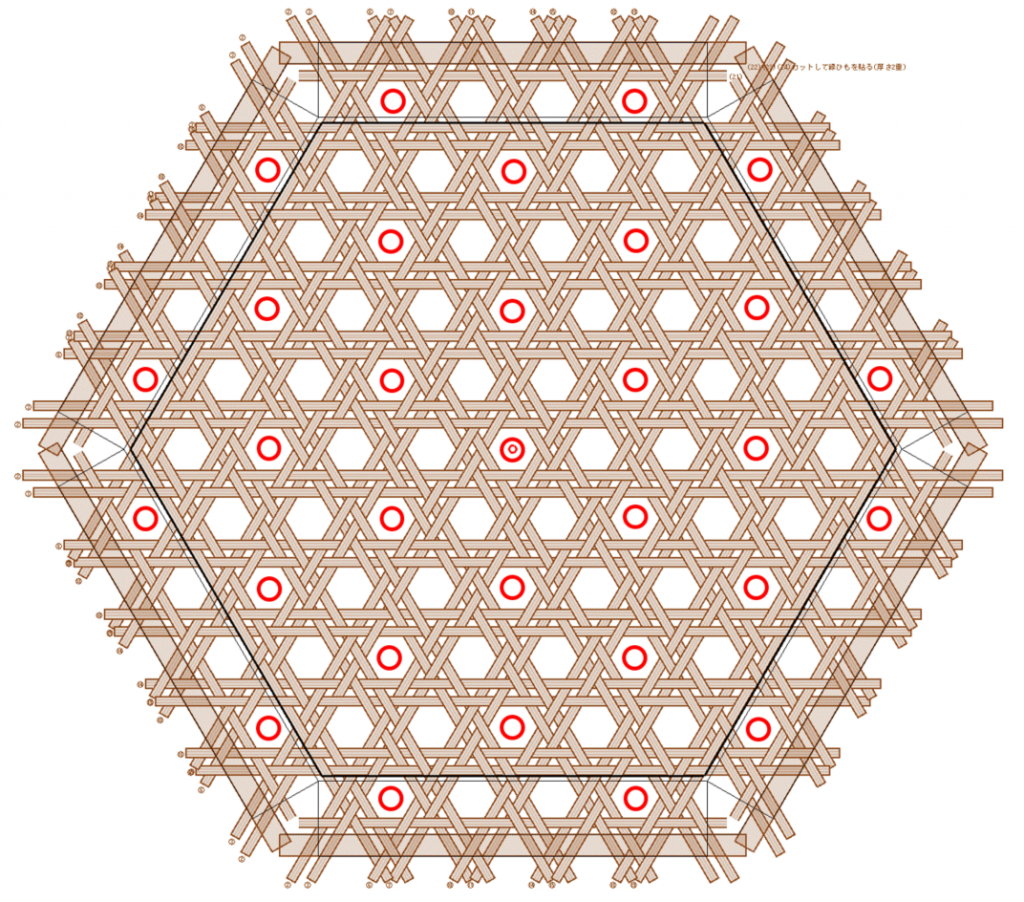

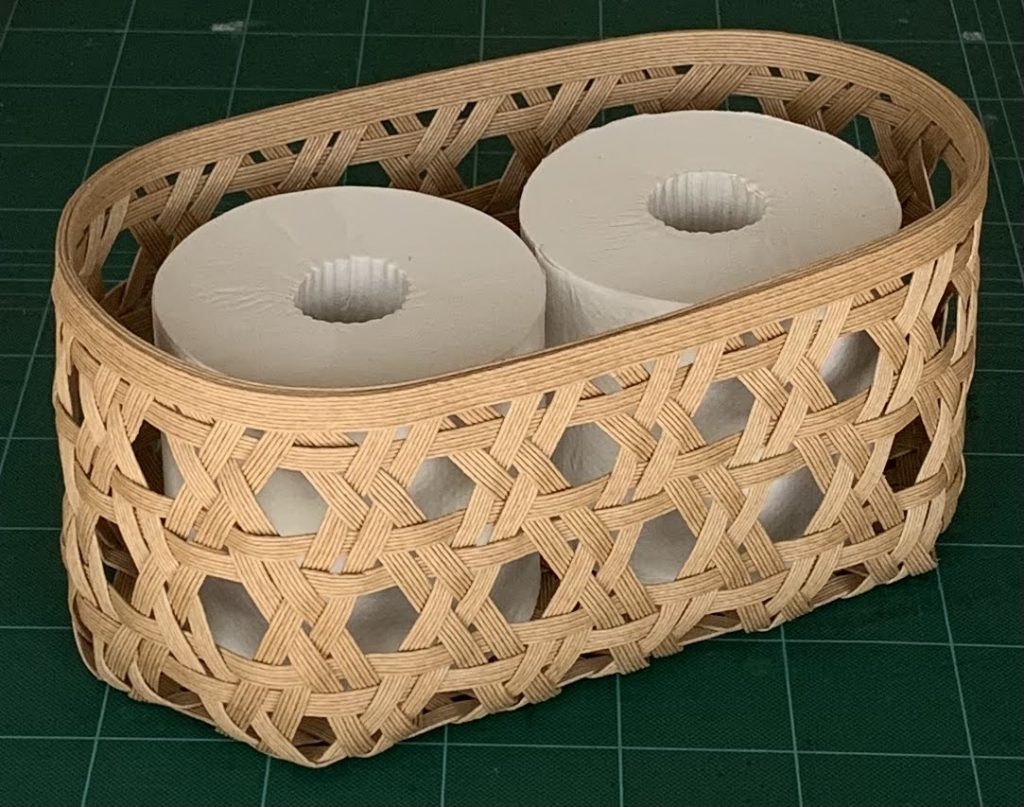

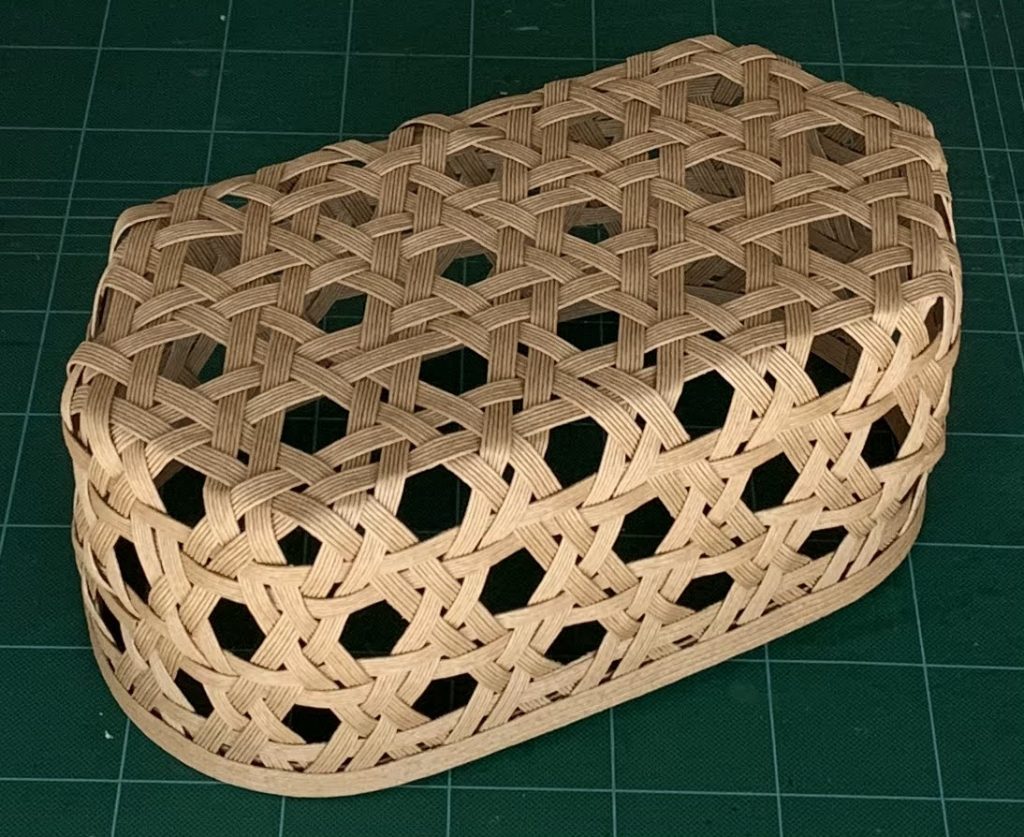

ということで、バッグではありませんが、高さのあるかごを作ってみました。先の六つ目かごが結構実用的だったので、同じ様なサイズにしてみました。側面は全て、上図の編み目です。

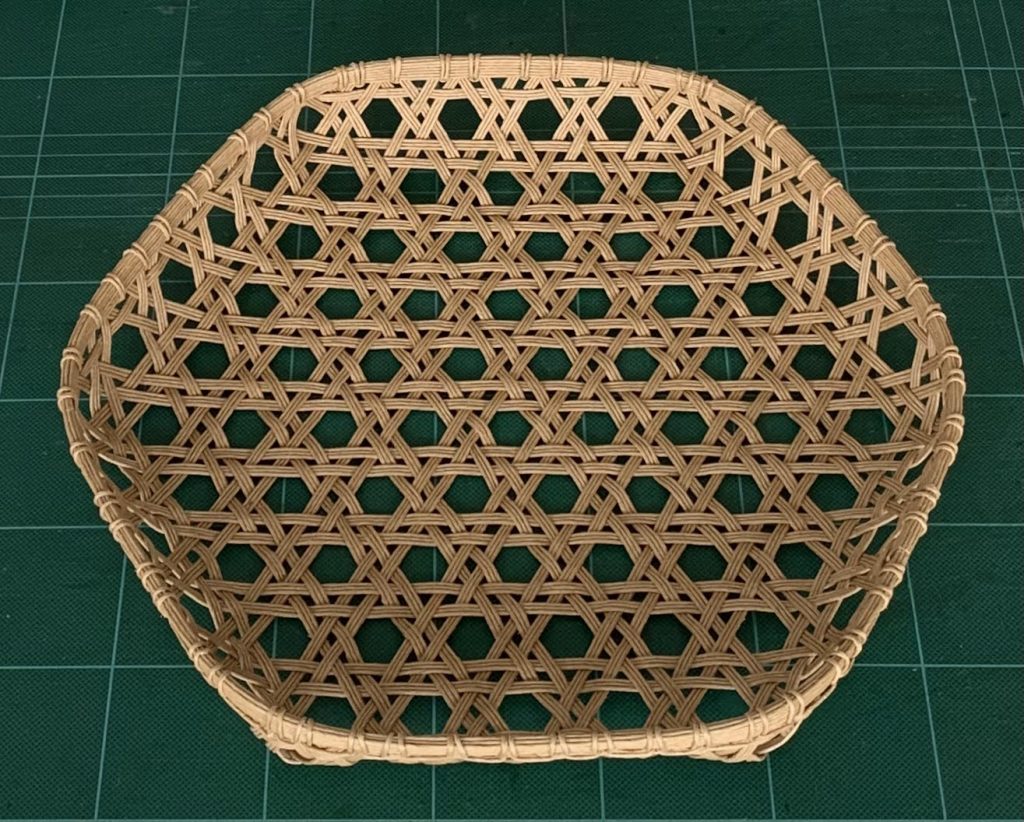

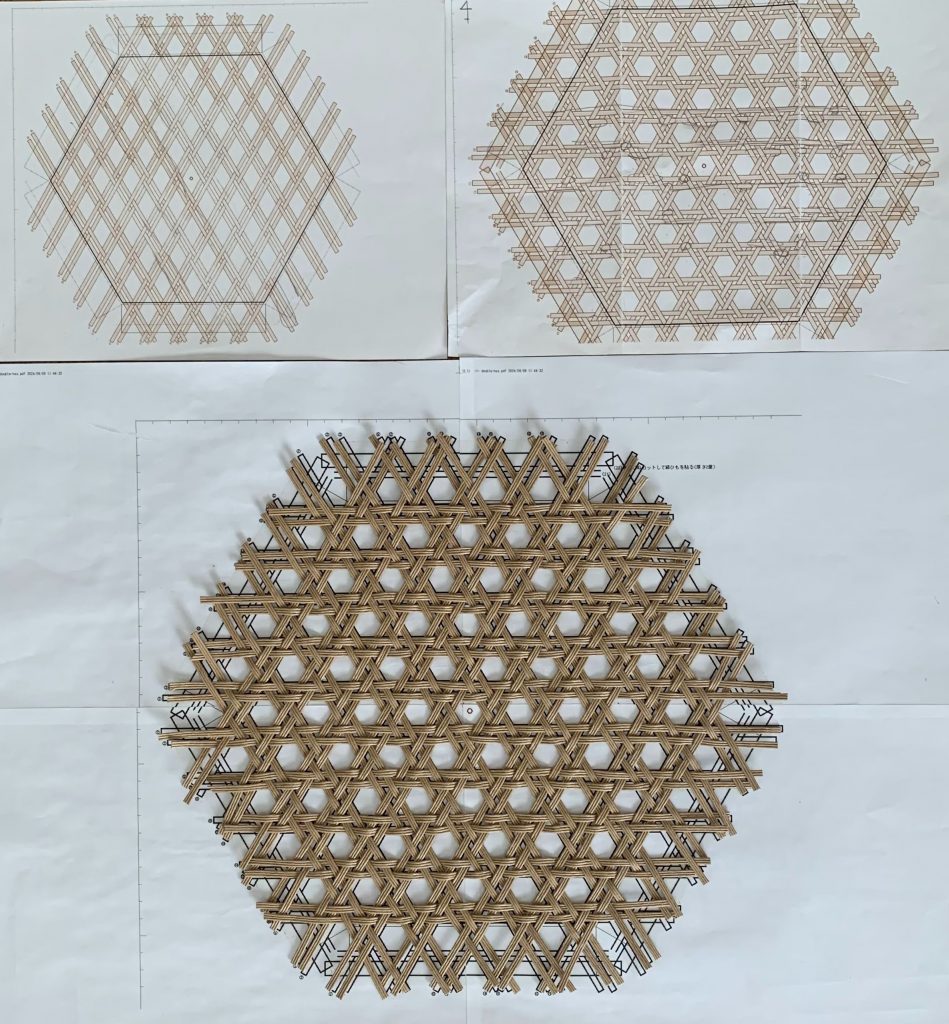

底です。サイズを合わせるのにかなり詰めたため、だいぶ歪んでしまいました。

プレビュー図に、上の側面だけ、編み図を重ねてみました。

データです。全体と底の編み目についてはこちら。目を小さくするため無描画色部分を1本幅にしていますが、何本幅でも可能です。本数を変える場合は、4本1セットの同じ繰り返しを作ってください。

側面の編み目についてはこちら。