折りカラー編み、バンドの幅を変えても可能なのでしょうか。

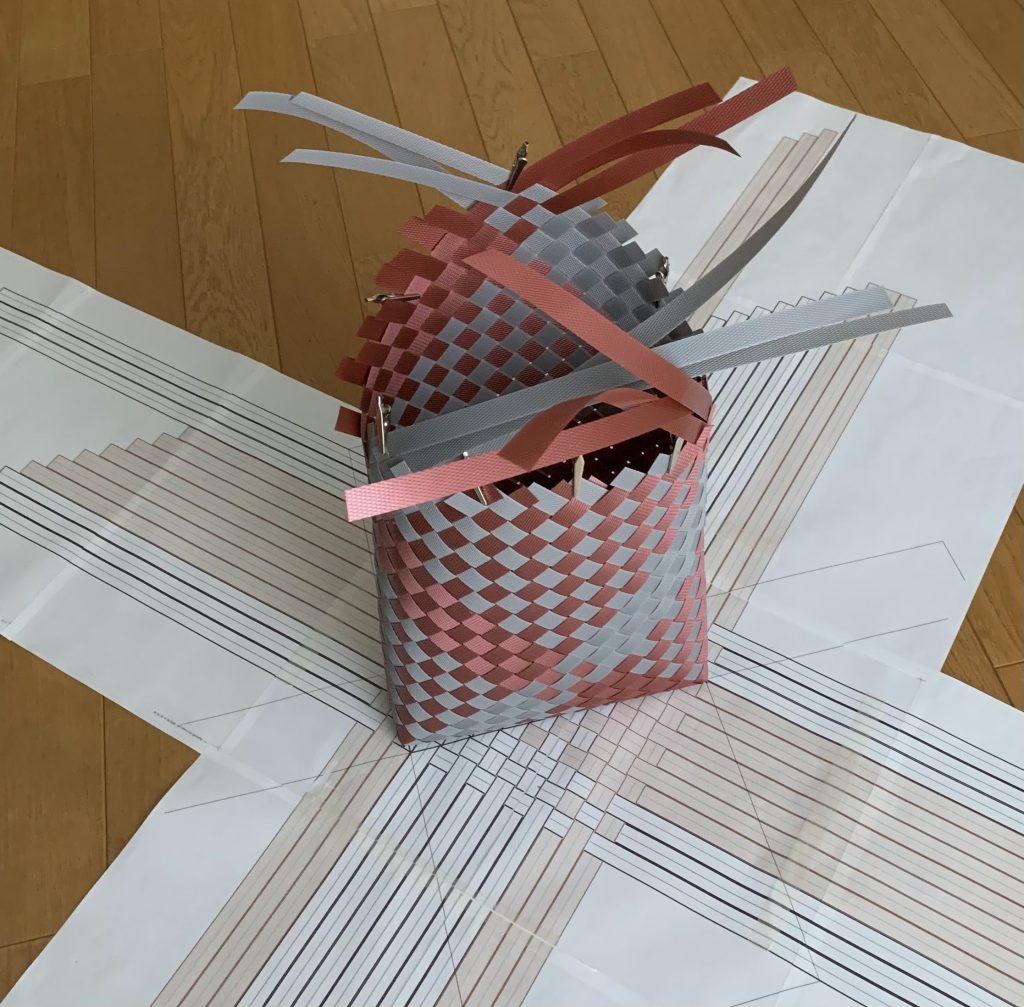

ということで、1/2幅を加えて作ってみた、かごバッグです。

1/2幅が加わると、本数も増えるし1幅以上にすき間が空いてしまいます。きちんと詰めずに、折り返しで整形しようとしたものだから、バンドを引っ張って手が痛くなってしまいました。

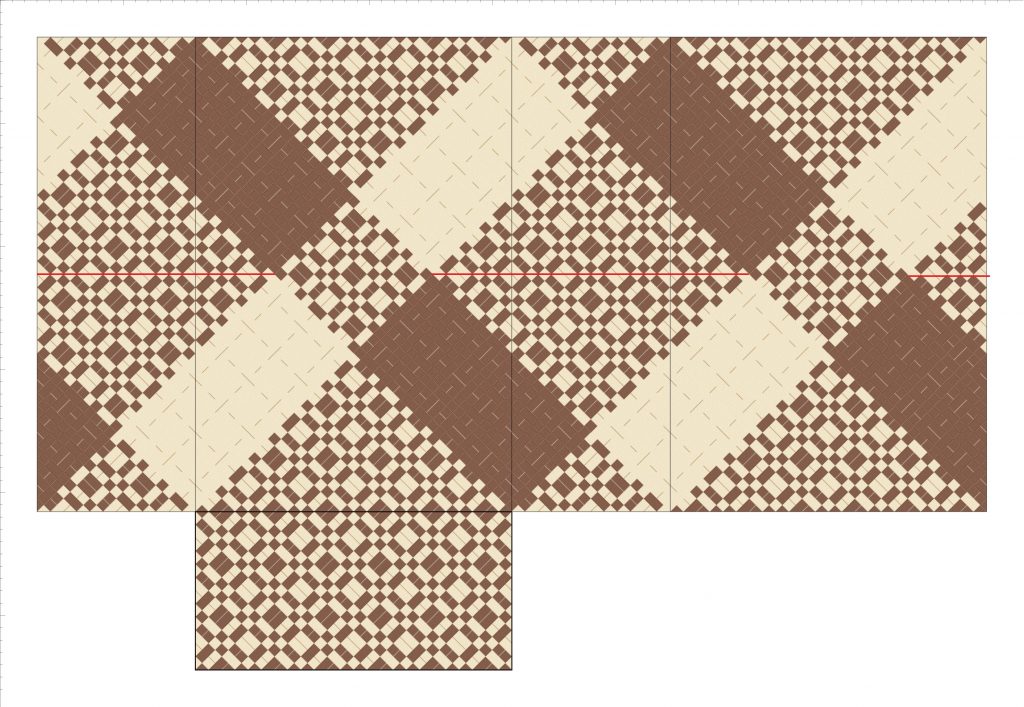

色はこげ茶とブラウンで、ブラウンの方は透けています。ギンガムチェックの時は重ねた色の違いが出てきましたが、2色であれば透けても問題ありません。内外ともブラウンの下はこげ茶で、ブラウンが重なることはありませんから、色味が同じになるのです。4枚の重なりはサンドイッチ状です[※]。

底は、外側は中央線、内側は辺で切り替えました。

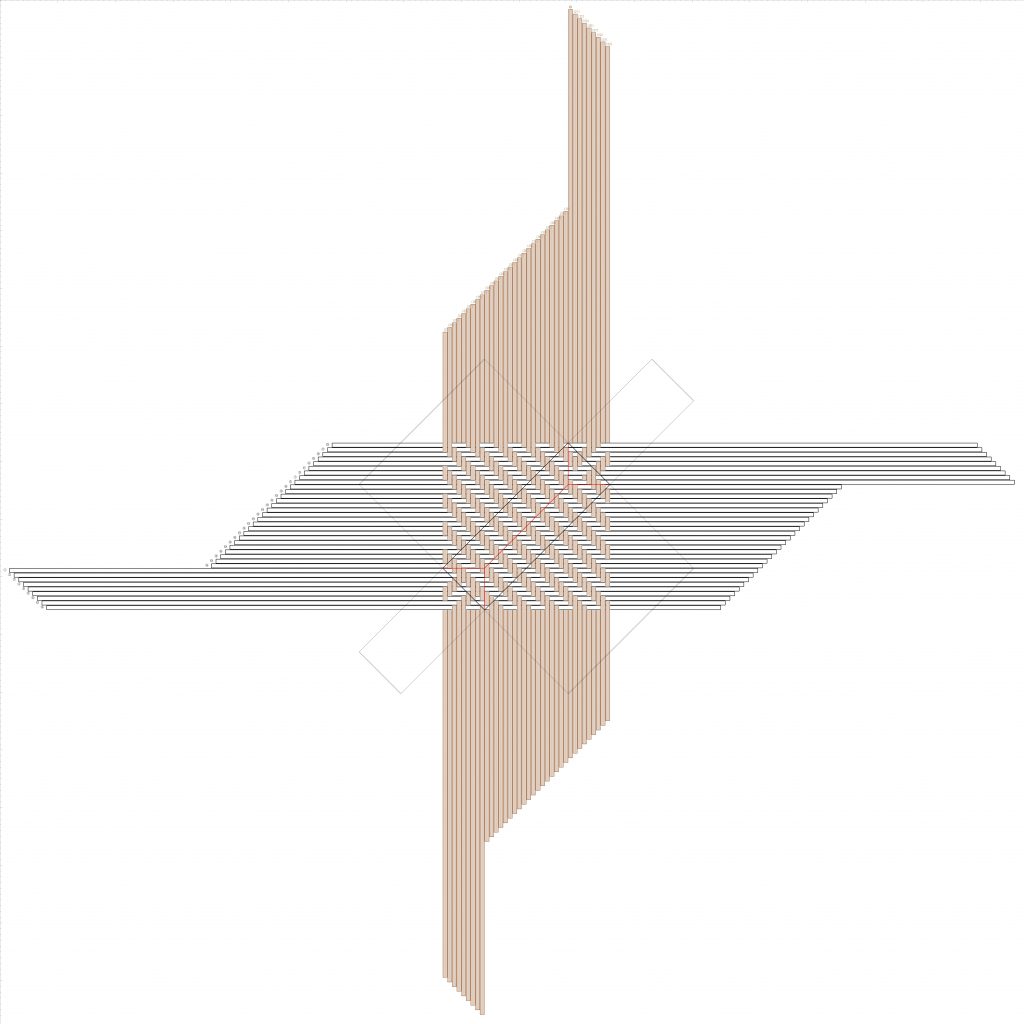

倍の高さでデータを作っていますので、真ん中が折り返し位置です。この模様を見ていると、ブロックが入っていてもいいんじゃない?とも思えますが。

データです。