| 名称 | 鱗(うろこ)模様 | Scale Pattern |

| 概要 | 1/2幅のループ2個 | AAAA-UAA |

| 単位 | [水平方向] 2 | [垂直方向] 2 |

| レベル0 | [水平] ベース色 | [垂直] ベース色 |

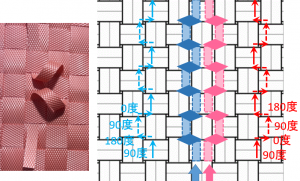

| レベル1 | | [垂直] 0: – | 1:ベース色(1/2幅) を並べて2本

1本は、90度→0度→90度→180度 で90度方向に進む

もう1本は、90度→180度→90度→0度 で90度方向に進む |

| レベル2 | | |

| 備考 | 1コマに1/2幅が2本

ループで対角線方向に移動 | 転置 鱗形状の方向 |

ステッチのインデックス富田淳子 (2015). 『PPバンドで作るベトナムのプラカゴ』 文化出版局.

78-79ページ、作品30「うろこ編みのバッグ」からです。

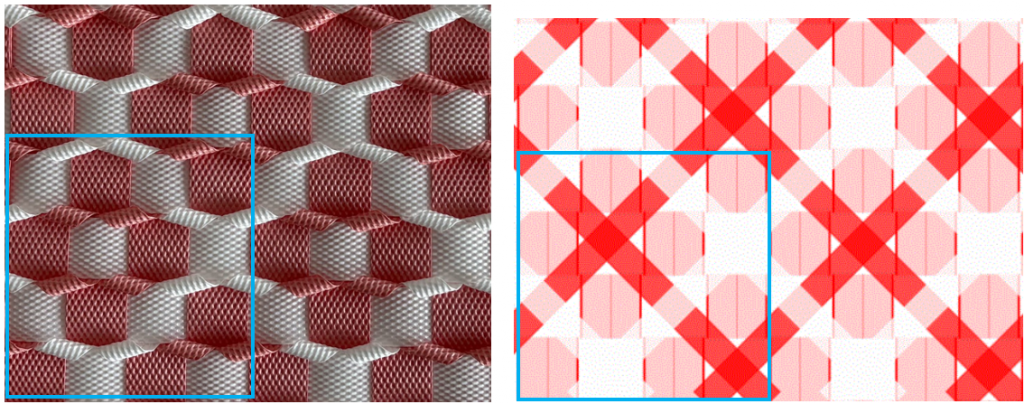

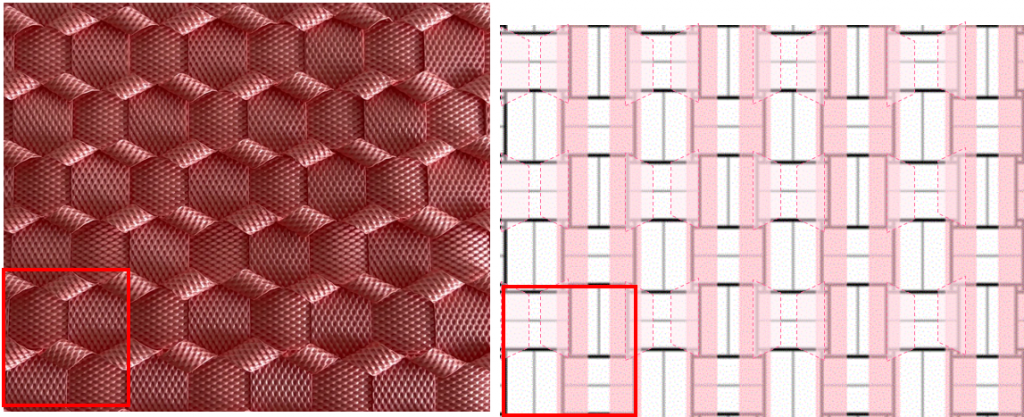

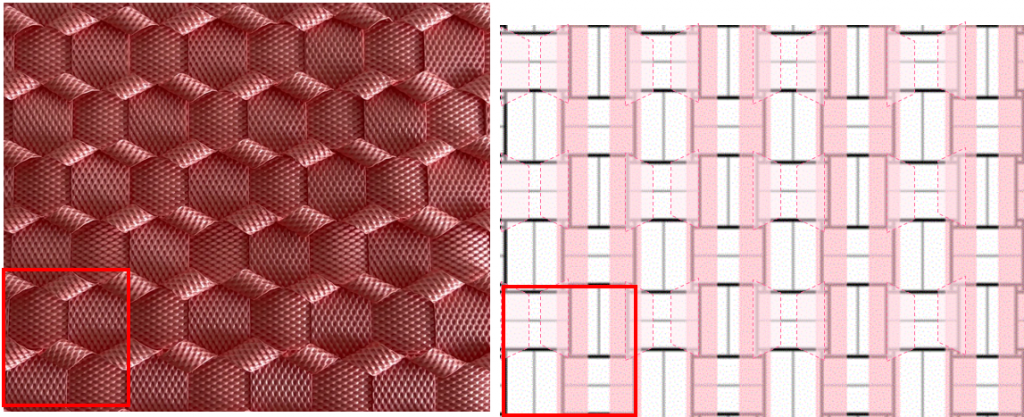

全面がうろこのような立体的な模様になっています。ベースに通す、レベル1のステッチです。

うろこ模様のステッチ

うろこ模様のステッチ

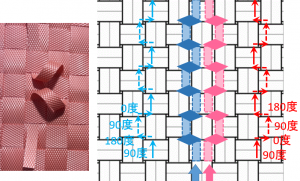

内側には模様はありません。側面に通した後差しひもを、そのまま底に重ねて始末しています。

うろこ模様のステッチ、内側

うろこ模様のステッチ、内側

うろこ模様のステッチ、底

うろこ模様のステッチ、底

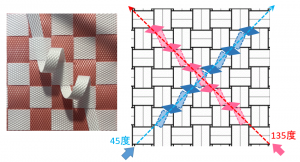

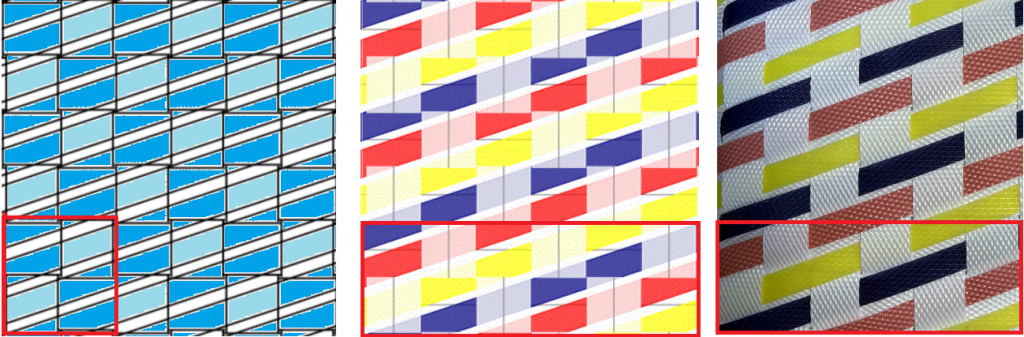

平編みの目を通すのに、平たく差し込んだのでは通らないところ、ループを作ることで隣の列に移動して通します。持ち手を固定するのに使われる技法です。

1/2幅の後差しひもなので、ベース1コマに2本通ります。それぞれ、右隣と左隣を行き来しつつ、側面を垂直方向に通します。

後差しひもの通し方

後差しひもの通し方

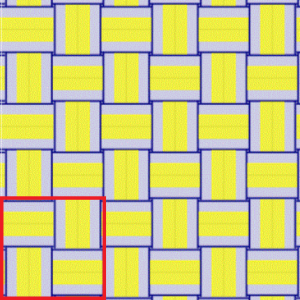

1単位分の編み目(赤枠・2×2)です。うろこ部分は段にわたっているのですが、うろこ半分の形は編めないので、下から差してその上にうろこが作られる扱いです。右図はプレビュー図ですが、うろこ形は表示できないため、ベースとなる垂直方向のラインを示し、うろこ部分を書き加えました。

模様の単位

模様の単位

※前側面の左下から、右(0度)方向・上(90度)方向にカウントアップ。左下は垂直方向がover/水平方向がunderです。

Squareのデータです。差しひもについては、ループするため長さの2倍ほどのバンドが必要になります。ひも長加算値には、このかごのサイズに合わせた長さをセットしています。